Die Unternehmenskommunikation hat sich in den letzten Jahren grundlegend verändert – nicht nur in Hinblick auf digitale Medien und Innovationen, sondern auch bezüglich des politischen Gehalts der Aussagen. Teilweise klare und offene politische Positionierungen von Unternehmen gewinnen zunehmend an Bedeutung und nehmen Einfluss auf das Unternehmensimage, die Stakeholder-Beziehungen und letztlich auch die Finanzmärkte. In diesem Kontext spricht man von parteiischer Unternehmenskommunikation (Partisan Corporate Speech), einem Phänomen, das Forscher wie William Cassidy und Elisabeth Kempf umfassend untersucht haben. Ihre Studien zeigen, dass Unternehmen in ihren öffentlichen Erklärungen immer häufiger zu politischen Themen Stellung beziehen, und dass dies Auswirkungen auf Investoren und Aktienkurse hat. Diese Entwicklung wirft Fragen zur Rolle der Unternehmen als politische Akteure, zum Spannungsfeld zwischen Marktorientierung und gesellschaftlicher Verantwortung sowie zu den Erwartungen und Präferenzen der Aktionäre und Konsumenten auf.

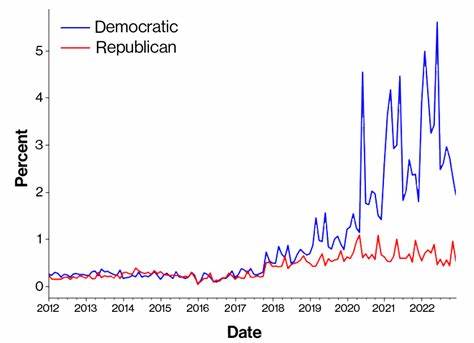

Unternehmen standen traditionell eher für eine neutrale Haltung, die Öffentlichkeit möglichst sachlich und zurückhaltend zu kontroversen gesellschaftlichen Fragen ansprach. Dieses Modell verändert sich aber rapide. Die Studie von Cassidy und Kempf deckt auf, dass seit 2012 ein deutlicher Anstieg parteiisch gefärbter Unternehmensaussagen zu verzeichnen ist, wobei vor allem eine Tendenz zu demokratisch orientierter Sprache zu beobachten ist. Dies erstreckt sich über verschiedenste Industriezweige, Regionen und politische Ausrichtungen von CEOs. Interessant ist, dass der Trend nicht nur durch die persönliche Überzeugung der Führungsebene getrieben wird, sondern auch durch erwartete oder tatsächliche Reaktionen der Investorenlandschaft.

Die Ursachen für diese Entwicklung sind vielschichtig. Politik und Gesellschaft sind heute stark polarisiert, und dies spiegelt sich auch im Konsumverhalten und in den Anlageentscheidungen wider. Viele Investoren haben klar definierte politische Präferenzen, die über rein ökonomische Bewertungen hinausgehen. Unternehmen reagieren darauf, indem sie nicht nur ökonomische Leistungen präsentieren, sondern sich auch explizit zu gesellschaftlichen und politischen Themen positionieren. Somit wird die Kommunikationsstrategie zunehmend als ein Instrument verstanden, um nicht nur die Kundenbindung zu stärken, sondern auch die eigene Investorenbasis anzusprechen und zu festigen.

Die Auswirkungen dieser Entwicklung sind bemerkenswert. Einerseits sehen sich Unternehmen dadurch mit Risiken konfrontiert, da parteiische Kommunikation polarisiert und nicht alle Stakeholder gleichermaßen anspricht. Die Forschung belegt, dass solche politischen Äußerungen oft mit negativen abnormalen Aktienrenditen einhergehen, was bedeutet, dass die Finanzmärkte teilweise ändernde Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Unternehmenswerte einpreisen. Dabei hängt die Wirkung stark von der Übereinstimmung der Aktionäre mit der geäußerten politischen Position ab. Für Investoren, die der kommunizierten Haltung zustimmen, kann die Parteibindung das Vertrauen und die Bindung an das Unternehmen verstärken, für andere hingegen abschreckend wirken.

Neben den unmittelbaren Effekten auf die Kapitalmärkte geraten auch die langfristigen gesellschaftlichen Implikationen zunehmend in den Fokus. Unternehmen übernehmen mit parteiischer Kommunikation eine Rolle, die traditionell politischen Parteien und gesellschaftlichen Organisationen vorbehalten war. Diese Aktivität kann zur Polarisierung beitragen, wenn Unternehmen sich fest auf eine Seite schlagen und keine ausgewogene Diskussion fördern. Andererseits bietet sie die Chance, gesellschaftliche Anliegen sichtbar zu machen und Progression in wichtigen Debatten zu unterstützen. Der Balanceakt für Unternehmen besteht darin, Authentizität zu bewahren, ihre Werte klar zu kommunizieren und zugleich den wirtschaftlichen Erfolg zu sichern.

Die Rolle der natürlichen Sprachverarbeitung (Natural Language Processing, NLP) ist in diesem Forschungsfeld hervorzuheben. Durch den Einsatz von KI-Technologien lassen sich große Mengen an Unternehmenskommunikation systematisch analysieren und klassifizieren. Dies ermöglicht nicht nur die Messung des Ausmaßes parteiischer Sprache, sondern auch dessen Entwicklung über Zeit und in unterschiedlichen Kontexten. Die Arbeit von Cassidy und Kempf zeigt beispielhaft, wie NLP helfen kann, tiefergehende Einblicke in Kommunikationsstrategien und deren Wirkungen zu gewinnen. Die wachsende Bedeutung parteiischer Kommunikation wird auch die Corporate-Strategien in Zukunft maßgeblich beeinflussen.

Unternehmen müssen sich die Frage stellen, wie politisch sie sich positionieren wollen oder müssen, und welche Konsequenzen dies für ihre Stakeholderlandschaft hat. Dabei spielen interne Überzeugungen der Führung genauso eine Rolle wie externe Markt- und gesellschaftliche Dynamiken. Ein weiteres Spannungsfeld ergibt sich durch regulatorische Anforderungen, die Meinungsfreiheit, Unternehmensverantwortung und Marktstabilität in Einklang bringen wollen. Ein weiterer Aspekt betrifft die zunehmenden nicht-monetären Präferenzen von Investoren. Die Forschung legt nahe, dass Kapitalanleger heute nicht mehr nur Renditen und Risiken bewerten, sondern auch Wert auf gesellschaftliche Werte und politische Stellungen von Unternehmen legen.

Dieses Verhalten formt die Investitionsentscheidungen und beeinflusst dadurch Unternehmensentscheidungen zur Kommunikation. Unternehmen sehen sich somit in der Rolle, Erwartungen an soziale Verantwortung und gesellschaftliches Engagement strategisch zu berücksichtigen, gepaart mit dem Risiko, dadurch Aktionäre zu verlieren, deren Überzeugungen nicht mit den kommunizierten Positionen übereinstimmen. In der Praxis bestätigt sich, dass Unternehmen gerade in sozialen und politischen Brennpunkten ihre Kommunikation stark anpassen. Themen wie Klimawandel, soziale Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und politische Reformen werden zunehmend in den öffentlichen Erklärungen thematisiert, oft mit klarer Positionierung. Dadurch werden Unternehmen zu Akteuren gesellschaftlicher Debatten – eine Entwicklung, die sowohl Chancen als auch Herausforderungen bietet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass parteiische Unternehmenskommunikation ein zentrales Element der modernen Unternehmensführung ist, das tiefgreifende Auswirkungen auf Aktienmärkte, Stakeholderbeziehungen und die gesellschaftliche Rolle von Unternehmen hat. Die zunehmende Politisierung von Kommunikation verlangt von Unternehmen strategisches Vorgehen, um Authentizität und wirtschaftlichen Erfolg in Einklang zu bringen. Die Integration technologischer Verfahren wie NLP ermöglicht dabei eine präzise Analyse und Steuerung dieser Dynamiken. Für Investoren und andere Stakeholder bedeutet dies, dass Politik und Ökonomie zunehmend verschmelzen, was neue Anforderungen an das Verständnis von Unternehmenswerten und Governance stellt. Die Zukunft wird zeigen, wie Unternehmen den wachsenden Druck zwischen politischer Positionierung und wirtschaftlicher Neutralität bewältigen können.

Fest steht, dass die bewusste Gestaltung der Kommunikation als Teil einer umfassenden Unternehmensstrategie immer wichtiger wird. Dabei gilt es, sowohl die interne Kultur und Werte als auch die externen Erwartungen von Kunden, Investoren und Gesellschaft weiter zu berücksichtigen, um in einem zunehmend polarisierten Umfeld erfolgreich agieren zu können.