In der dynamischen und oftmals unberechenbaren Welt der Start-ups sind Scheitern und Erfolg zwei Seiten derselben Medaille. Für viele Mitarbeitende kann der Wechsel von Hochstimmung zu einer bedrückenden Atmosphäre extrem schnell erfolgen. Besonders die Situation, wenn Schlüsselpersonen wie der CTO oder Hauptingenieure das Unternehmen verlassen, kann die Zukunft des Start-ups massiv in Frage stellen. Die Frage, ob man in einem solchen Krisenszenario bleibt oder besser einen Neuanfang sucht, ist eine Entscheidung von großer Tragweite – sowohl für die berufliche Laufbahn als auch für die persönliche Stabilität und Zufriedenheit. Die metaphorische Frage „Soll ich die Titanic mituntergehen lassen?“ verdeutlicht das Dilemma vieler Angestellter in gefährdeten Start-ups.

Auf der einen Seite steht die Loyalität zum Unternehmen und der Gedanke an die relative Sicherheit eines bestehenden Arbeitsverhältnisses selbst in der Krise. Auf der anderen Seite lockt die Möglichkeit, frühzeitig auszusteigen, neue Chancen zu ergreifen und einer ungewissen, aber eventuell besseren Zukunft entgegenzublicken. Eine objektive Einschätzung der aktuellen Lage ist fuer diese Entscheidung essenziell. Verlassen Schlüsselpersonen wie der CTO das Unternehmen und folgen ihnen wichtige Ingenieure, stellt das oft ein erstes deutliches Warnsignal dar. Es kann bedeuten, dass interne Probleme unbeachtet bleiben, dass die Unternehmensführung die kritische Lage unterschätzt oder nicht in der Lage ist, adäquat zu reagieren.

Die Fluktuation kann auf eine sich zuspitzende finanzielle oder kulturelle Krise hinweisen, die das Fundament des Start-ups erschüttert. Trotz dieses Wissens scheint es oft so, als seien jene im Geschäftsbereich, die nicht direkt in die Technik involviert sind, weniger sensibel für die Schwere der Situation. Das kann eine ernsthafte Herausforderung darstellen, denn eine fehlende Transparenz oder das Unterschätzen von Problemen verlängert das Scheitern und belastet die Mitarbeitenden emotional und beruflich zusätzlich. Für die Betroffenen bedeutet dies nicht selten, dass sie gegen eine Wand aus Ignoranz oder Hoffnungslosigkeit anarbeiten müssen. Beim Abwägen der Optionen muss jeder für sich prüfen, welche Rolle er im Unternehmen innehat und wie unverzichtbar er wirklich ist.

In manchen Fällen existiert eine kritische Abhängigkeit vom Know-how einzelner Fachkräfte. Diese Spezialisten verfügen über fundierte Einblicke in Schwachstellen, können potenzielle Rettungsansätze vorschlagen oder wissen, wie man Teile des Unternehmenskonzepts in eine neue Form überführen kann. Für eine eventuelle Übernahme oder einen Neustart könnten solche Kenntnisquellen von unschätzbarem Wert sein. Doch diese Verantwortung bringt auch die Gefahr mit sich, sich zu sehr zu engagieren und auf lange Sicht auszubrennen. Wenn der drohende Untergang mehr Zeit als erwartet in Anspruch nimmt, droht eine Phase intensiver Belastung.

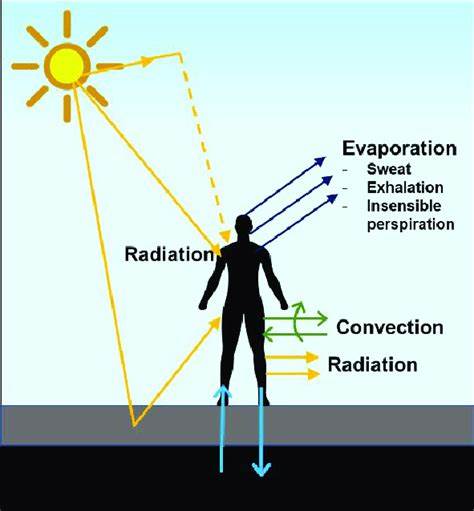

Die Folge kann sein, dass die Gesundheit leidet, der Work-Life-Balance aus dem Gleichgewicht gerät oder die persönliche Entwicklung stagniert. Deshalb ist es wichtig, eigene Grenzen zu erkennen und nicht das Wohlergehen zugunsten einer ungewissen Rettung zu opfern. Ein wesentliches Element der strategischen Entscheidung für oder gegen das Verbleiben liegt in der realistischen Einschätzung der Überlebenschancen. Welche Ursachen haben zum Scheitern geführt? Sind es finanzielle Engpässe, Marktveränderungen, Managementfehler oder kulturelle Defizite? Sind diese Probleme temporär und eventuell lösbar, oder handelt es sich um strukturelle Mängel, die nur schwer zu beheben sind? Das Wissen darüber kann helfen, Zukunftsszenarien besser abzuschätzen und die eigene Rolle aktiv zu gestalten. Zudem sollte man die Art und Weise berücksichtigen, wie das Unternehmen mit seinen verbleibenden Mitarbeitenden umgeht.

Es kommt vor, dass in Krisensituationen der Ton rauer wird oder die Arbeitslast unverhältnismäßig steigt. Wenn eine Führungskultur dominant wird, die mehr fordert als unterstützt, kann das für die Mitarbeitenden schnell zermürbend sein. Auch das sollte in die Bewertung einfließen, um zu vermeiden, sich unnötig auszubeuten. In wirtschaftlicher Hinsicht kann ein Verbleib in einem ungesunden Start-up kurzfristig gewisse Vorteile mit sich bringen. Etwa eine Tätigkeit, die noch nicht in der Arbeitslosigkeit endet, eine gewisse finanzielle Sicherheit für wenige Monate oder die Möglichkeit, noch an einem bekanntem Ort zu arbeiten.

Dennoch darf man nicht übersehen, dass eine solche Sicherheit trügerisch sein kann und sich auf lange Sicht als hinderlich erweist, wenn der Marktwert und die Perspektiven stagnieren. Auf der anderen Seite ist die aktive Jobsuche bei einer drohenden Insolvenz eine Herausforderung, doch eine sinnvolle Notwendigkeit. Gerade auf dem aktuellen Arbeitsmarkt gibt es Chancen, die man nutzen sollte, um nicht erst dann plötzlich ohne Optionen dazustehen, wenn das Start-up endgültig zusammenbricht. Prozesse wie Bewerbungen, Vorstellungsgespräche und Vorbereitung erfordern Zeit und Energie, die nur erschwert aufzubringen sind, wenn man sich gleichzeitig in einem extrem angespannten Arbeitsumfeld befindet. Ein pragmatischer Ansatz für Angestellte, die sich in einem solchen Umfeld befinden, besteht darin, das Kampfgewicht geschickt zu verteilen.

Arbeiten Sie so, dass die tägliche Arbeit erledigt ist und Ihre Position gesichert bleibt, ohne sich dabei zu überlasten. Gleichzeitig ist es sinnvoll, den Blick nach außen zu richten, das berufliche Netzwerk zu pflegen, neue Möglichkeiten zu sondieren und finanzielle Rücklagen aufzubauen. Die Bereitschaft, bei Bedarf schnell die Segel zu setzen, ist ein entscheidender Vorteil. Darüber hinaus dürfen wir die emotionale Dimension nicht unterschätzen. Der psychische Druck in einer absteigenden Organisation fordert das Durchhaltevermögen stark heraus.

Ein durchdachter Umgang mit Stress, der Austausch mit Kollegen und Freunden oder gegebenenfalls fachliche Unterstützung können entscheidend sein, um die Situation zu meistern und selbst nicht in einen Sog aus Resignation zu geraten. Historisch betrachtet haben viele Start-ups ähnliche oder noch gravierendere Krisen durchlebt. Das Studium solcher Fälle, die oft in Foren wie Hacker News diskutiert werden, kann wertvolle Einblicke bieten. Sie zeigen, dass kein Weg endgültig schlecht sein muss, wenn man seine eigene Position klug steuert. Manchmal lässt sich das angegriffene Unternehmen retten oder ein Teil daraus nutzt die Situation, um etwas Neues und Besseres aufzubauen.

In anderen Fällen ist es schlicht besser, das sinkende Schiff zu verlassen und neue Häfen anzusteuern. Letztlich ist es wichtig, die eigene Verantwortung an erste Stelle zu setzen. Nur wer für sich selbst sorgt, hat auch Kraft und Ressourcen, um flexibel und aktiv zu bleiben. Die Zeit im Schatten eines scheiternden Start-ups kann eine prägende Erfahrung sein – nicht nur in Hinblick auf berufliche Fertigkeiten, sondern auch in Hinsicht auf Resilienz und Selbstmanagement. Wer in einer solchen Lage steckt, sollte mit Bedacht und Weitsicht handeln, sowohl mit Blick auf die gegenwärtigen Herausforderungen als auch mit einem klaren Plan für die Zukunft.

Wenn kein sichtbarer Rettungsanker in Sicht ist, bleibt die Frage, wie man am besten die eigene Reise beendet und welche Möglichkeiten sich danach eröffnen. Die Antwort hängt von den individuellen Umständen, Prioritäten und Zielen ab. Oft empfiehlt sich jedoch ein offener Blick nach vorne und die Bereitschaft, Neues zu wagen.