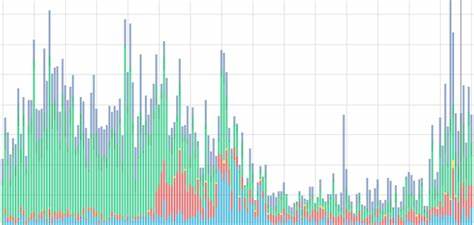

In unserer zunehmend vernetzten Welt hat sich die Art und Weise, wie Macht ausgeübt und Gesellschaften beeinflusst werden, grundlegend verändert. Der Begriff „digitaler Putsch“ mag auf den ersten Blick ungewöhnlich klingen, doch Carole Cadwalladr, renommierte Journalistin und Aufdeckerin komplexer Netzwerke, beleuchtet in ihrem TED-Talk eindrucksvoll, wie politische Umwälzungen heute maßgeblich durch digitale Mittel geprägt sind. Dabei verweist sie auf versteckte Strategien und digitale Manipulationen, die demokratische Prozesse untergraben und den öffentlichen Diskurs verzerren. Carole Cadwalladr zeigt auf, dass digitale Plattformen mehr als nur Kommunikationsmittel sind; sie sind zu einer Bühne für gezielte Propaganda, Desinformation und psychologische Beeinflussung geworden. Durch die gezielte Nutzung sozialer Medien, Big Data und personalisierter Werbung entstehen neue Formen der Machtausübung, die klassische Staatsstreiche oder gewaltsame Umstürze kaum noch benötigen.

Die Macht liegt zunehmend in der Kontrolle über Informationen und Algorithmen, die Meinungen formen und politische Entscheidungen beeinflussen. Im Zentrum von Cadwalladrs Analyse steht die Untersuchung des Cambridge-Analytica-Skandals, der als Paradebeispiel dafür dient, wie unter Einsatz großer Datenmengen und psychometrischer Methoden Wählerprofile detailliert analysiert und feinjustierte Botschaften für politische Kampagnen entwickelt wurden. Diese personalisierten Botschaften können gezielt Ängste schüren, Feindbilder konstruieren oder Fragmente der Wahrheit so manipulieren, dass sie extrem wirkungsvoll sind. Diese Vorgehensweise hat das Potenzial, demokratische Wahlen zu kippen und somit die politische Landschaft nachhaltig zu verändern. Ein digitaler Putsch zeichnet sich durch seine Tarnung und Komplexität aus.

Er ist nicht sichtbar wie traditionelle Staatsstreiche, sondern verbirgt sich hinter der Fassade frei zugänglicher Plattformen und demokratischer Medien. Die virtuellen Akteure dieses Umsturzes agieren häufig anonym oder über verschlüsselte Netzwerke, was die Nachverfolgung erschwert. Zudem nutzen sie die Fragmentierung der Öffentlichkeit, um gesellschaftliche Gruppen gegeneinander auszuspielen und Misstrauen in demokratische Institutionen zu säen. Die Auswirkungen dieser digitalen Strategien gehen über den unmittelbaren Wahlausgang hinaus. Sie fördern eine Polarisierung innerhalb der Gesellschaft, erschweren den Dialog und unterminieren das Vertrauen in Medien und Politik gleichermaßen.

Cadwalladr warnt, dass diese Entwicklung langfristig zu einer Krise der Demokratie führen kann, wenn die Grundwerte von Offenheit und fairer Information nicht wiederhergestellt werden. Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Rolle der Technologieanbieter und sozialer Netzwerke. Plattformen wie Facebook, Twitter oder YouTube stehen in der Kritik, nicht ausreichend gegen die Verbreitung von Desinformation vorzugehen. Cadwalladr betont, dass die Profitinteressen dieser Unternehmen häufig im Widerspruch zu den gesellschaftlichen Bedürfnissen stehen und daher strengere Regulierungen nötig sind. Nur durch transparentere Algorithmen, klare Verantwortlichkeiten und aktive Gegenmaßnahmen kann der digitale Raum als einer wahrhaft demokratischen Öffentlichkeit erhalten bleiben.

Darüber hinaus hebt Cadwalladr den Wert von investigativem Journalismus und öffentlicher Aufklärung hervor. In einer Zeit, in der Falschinformationen in Sekundenschnelle verbreitet werden, ist es essenziell, dass glaubwürdige Medienhäuser und unabhängige Reporter systematisch Missstände aufdecken. Das Bewusstsein der Nutzer über manipulative Techniken muss gestärkt werden, damit demokratische Gesellschaften resilienter gegenüber digitalen Angriffen werden. Carole Cadwalladr mahnt, dass wir uns der Herausforderungen eines digitalen Zeitalters stellen müssen, in dem Macht nicht mehr nur physisch, sondern vor allem informationell ausgeübt wird. Der digitale Putsch ist kein abstraktes Konzept mehr, sondern eine reale Bedrohung für die Demokratie weltweit.

Die Lösung liegt nicht in der Abschottung des Internets, sondern in der Gestaltung eines digitalen Raums, der Offenheit mit Verantwortung vereint und in dem Wahrheit, Transparenz und Teilhabe wieder einen höheren Stellenwert erhalten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Auseinandersetzung mit dem Phänomen des digitalen Putsches von Carole Cadwalladr eine kritische Betrachtung der demokratischen Zukunft im digitalen Zeitalter ermöglicht. Ihre Arbeit fordert zum Nachdenken, aber vor allem zum Handeln auf – um die Freiheit und Unabhängigkeit unserer Gesellschaften vor neuen Formen der Manipulation zu schützen. Die digitale Revolution birgt ein enormes Potenzial, doch ohne bewusste Kontrolle und Regulierung besteht die Gefahr, dass sie sich zu einer Bedrohung für die Demokratie wandelt.

![What a Digital Coup Looks Like – Carole Cadwalladr – Ted [video]](/images/29CDF1FC-8DC4-49C5-B45B-48889EE50493)