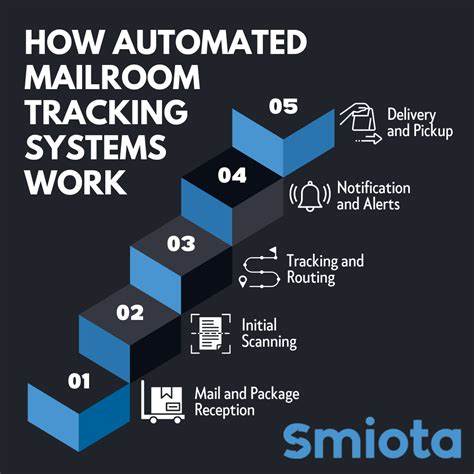

Die Geschichte vom jungen Mitarbeiter, der einst in der Poststelle eines großen Unternehmens beginnt und sich mit Fleiß und Geschick bis in den Vorstand aufarbeitet, ist vielen Menschen ein vertrautes Bild aus Film und Literatur. Seit dem frühen 20. Jahrhundert galt diese Story als Inbegriff des amerikanischen Traums: Ohne höhere Bildung, dafür mit Willenskraft und Durchhaltevermögen an die Spitze eines Weltkonzerns zu gelangen. Doch diese Karrieremodelle scheinen heutzutage zunehmend seltener geworden zu sein. Doch woran liegt das? Und ist der Weg vom Aushilfsarbeiter bis zum CEO wirklich Vergangenheit? Um diese Fragen zu beantworten, lohnt es sich, die gesellschaftlichen und ökonomischen Veränderungen der letzten Jahrzehnte genauer zu betrachten.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war der Arbeitsmarkt noch deutlich weniger spezialisiert und hierarchisch strukturiert als heute. Ein Paradebeispiel ist die Geschichte von Sidney Weinberg, der 1907 als einfacher „office boy“ bei Goldman Sachs anfing – damals noch kein großes Investmenthaus, sondern ein aufstrebendes Unternehmen. Weinberg hatte weder einen Schulabschluss noch standardisierte Tests absolviert. Er hatte einen langen Atem und war bereit, sich in eher unattraktiven Jobs zu beweisen.

Mit der Zeit und seinem außergewöhnlichen Talent schaffte er den Aufstieg bis in die Chefetage, wurde zu einem Synonym für Wall Street und Finanzwelt. Solche Karrieren waren früher keine Seltenheit und galten als Zeichen des Aufstiegs durch Leistung.Heute sieht die Realität anders aus. Einer der Hauptgründe dafür ist die zunehmende Effizienz des Arbeitsmarktes bei der Talentallokation. Unternehmen verfügen inzwischen über ausgefeilte Methoden, wie etwa Assessment-Center, strukturierte Bewerbungsverfahren und spezifische Qualifikationsanforderungen, um bereits frühzeitig erkennbare Talente schnell zu identifizieren und gezielt zu rekrutieren.

Für junge, vielversprechende Talente bedeutet das, dass sie oft direkt in anspruchsvolle Positionen eingestellt werden, statt zunächst eine niedrig qualifizierte Tätigkeit anzunehmen. Dies reduziert zwar die Dauer der Suche nach der geeigneten Position, führt jedoch dazu, dass klassische Aufstiegsgeschichten vom unqualifizierten Einsteiger zum Top-Manager seltener werden.Ein weiterer Faktor ist der gestiegene Bildungsstand und die größere Bedeutung von formalen Qualifikationen. Die Anforderungen an Führungskräfte sind heute häufig akademisch geprägt, so dass etwa ein MBA oder ein Hochschulabschluss bei großen Unternehmen fast schon eine Grundvoraussetzung darstellt. Standardisierte Tests werden von vielen Unternehmen als vergleichbarer Maßstab genutzt, um Bewerber zu bewerten, was wiederum den Quereinstieg – vor allem ohne formale Bildungsabschlüsse – erschwert.

Wo Weinberg mit wenig formalem Hintergrund starten konnte, müssen heutige Talente meist ihre Fähigkeiten durch Abschlusszeugnisse und Zertifikate belegen.Außerdem haben sich die Unternehmensstrukturen selbst verändert. Viele große Firmen sind international und hochprofessionell aufgestellt. Die Prozesse sind standardisiert, Aufgaben oft spezifiziert, sodass der Aufstieg innerhalb klar definierter Karrierepfade erfolgt, die meist schon im Studium oder der Ausbildung erkennbar sind. Hinzu kommt eine stärkere Spezialisierung der Arbeitswelt, die es erfordert, frühzeitig auf bestimmte Kompetenzen zu fokussieren.

Das bedeutet, dass Unternehmen bereits sehr früh in der Karriere entscheiden, wen sie fördern und auf welche Position sie Talente vorbereiten.Dies führt nicht nur zu einer stärkeren „Sortierung“ von Arbeitnehmern, sondern auch zu einer wachsenden sozialen Stratifikation. Wo früher ein sumpfiges Feld an Tätigkeiten existierte, auf dem sich einzelne außergewöhnliche Talente durchsetzen konnten, gibt es heute klare Schichten und Aufstiegschancen sind oft von Beginn an eingeschränkt. Wer nicht den passenden Studienhintergrund oder die geeigneten Zertifikate mitbringt, hat es schwerer, in die Führungsebene vorzustoßen. Die Folge ist, dass viele Talente früh feststellen, dass ihr Weg an Grenzen stößt oder ihrem Potential nicht gerecht wird.

Gleichzeitig entstehen jedoch auch alternative Wege und neue Formen von Aufstieg. Start-ups und junge Unternehmen bieten trotz ihrer Professionalität oft lockere Strukturen und geben ungewöhnlichen Talenten eine Chance, sich mit Kreativität, Engagement und innovativen Ideen zu profilieren. Dort ist der klassische Weg über Arbeitsanfänge in wenig qualifizierten Positionen zwar oft nicht gegeben, doch durch die Beteiligung am frühen Wachstum eines Unternehmens kann man in vergleichsweise kurzer Zeit in verantwortungsvolle Positionen gelangen. Dies ist ein moderner Gegenentwurf zu den traditionellen Großkonzernen, die ihre Führungskräfte nach standardisierten Kriterien auswählen.Die Herausforderungen liegen darin, dass die heutigen Karrierewege durch technologische Neuerungen und den Wandel der Arbeit ständig im Fluss sind.

Berufsbilder verändern sich, neue Branchen entstehen und Wissensanforderungen entwickeln sich schnell weiter. Während früher eine klare, langfristige Linie möglich war, können heute bereits mit Anfang zwanzig wichtige Weichenstellungen falsch interpretiert werden, die sich erst Jahre später zeigen. Auch gesellschaftliche und kulturelle Faktoren wie der soziale Hintergrund, Netzwerke und die Herkunftsfamilie beeinflussen den Zugang zu Bildung und Karrierechancen maßgeblich. Der Aufstieg vom unrealisierten Talent im unteren Bereich der Hierarchie zur Spitze des Unternehmens ist daher ein immer komplexeres Puzzle geworden.Ein besonderer Aspekt ist, dass in einem hoch effizienten Arbeitsmarkt wenige Menschen mit herausragender Begabung die Chance bekommen, in niedrigst qualifizierten Jobs zu arbeiten.

Wird jemand trotz Potenzial früh erkannt, hat er oder sie weniger Zeit, berufliche Alternativen auszuprobieren oder später erstmal „unten“ einzusteigen. Dieser Prozess bringt zwar einen Gewinn an Effizienz, bedeutet aber auch einen Verlust an Flexibilität. Teilweise wird dadurch verborgene Potenziale nicht erkannt, weil die Auswahlkriterien zu eng und rigid sind.Trotzdem gibt es sie, die Ausnahmen – auch heute schaffen es Menschen, durch unkonventionelle Wege ganz nach oben. Dabei hilft die Gründung eigener Unternehmen, die Entdeckung neuer Industriezweige mit alternativen Qualifikationsanforderungen oder die gezielte Entwicklung neuer Kompetenzen abseits klassischer Hochschulpfade.

Hier entstehen neue Statusleitern, die mit den traditionellen Firmenhierarchien konkurrieren oder diese ergänzen. Solche Karriereverläufe sind zwar riskanter und weniger planbar, bieten aber kreative Freiräume.Rückblickend lässt sich sagen, dass die klassischen Geschichten vom Aufstieg aus der Mailroom in moderne Managementetagen weniger geworden sind, weil sich der Arbeitsmarkt in Bezug auf Talentidentifikation, Spezialisierung und Bildung stark verändert hat. Die damit einhergehenden Vorteile einer effizienteren Nutzung von Fähigkeiten gehen jedoch mit Herausforderungen in Form zunehmender sozialer Stratifikation, geringerer kultureller Varianz und weniger Chancen für Quereinsteiger einher.Die Zukunft des Karriereaufstiegs könnte deshalb weniger linear, dafür vielfältiger und flexibler werden, indem neuen Formen des Arbeitens und Lernens Raum gegeben wird.

Mentoring, lebenslanges Lernen, digitale Plattformen und Individualisierung von Fähigkeiten können dabei helfen, Talente unabhängig von schulischen oder sozialen Voraussetzungen zu fördern. Unternehmen und Gesellschaft sind gut beraten, solche Entwicklungen zu unterstützen, um auch in komplexen Märkten innovativ und wettbewerbsfähig zu bleiben und gleichzeitig Menschen vielfältige Möglichkeiten zum beruflichen Aufstieg zu bieten. So bleibt der Traum, sich vom einfachen Job bis ganz nach oben zu arbeiten, vielleicht in neuer Form doch lebendig.