In den letzten Jahren hat die Datenwelt eine rasante Entwicklung erlebt. Begriffe wie Big Data, Cloud Computing und verteilte Rechenarchitekturen dominieren nicht nur Fachartikel, sondern auch die Praxis zahlreicher Unternehmen. Doch wie groß sind diese Datenmengen tatsächlich? Und ist der große Fokus auf verteilte Systeme und enorme Cluster wirklich immer notwendig gewesen? Eine spannende Untersuchung mit DuckDB, einer modernen, effizienten SQL-Datenbank, wirft ein neues Licht auf diese Fragen und legt nahe, dass wir möglicherweise ein ganzes Jahrzehnt in der Datenanalyse verschwendet haben – indem wir uns zu sehr auf verteilt arbeitende Systeme konzentrierten, während kleine oder mittelgroße Datenmengen durchaus lokal und effizient verarbeitet werden könnten. Diese Erkenntnis stellt nicht nur unsere bisherigen Vorstellungen von Datengrößen in Frage, sondern zeigt auch, wie die Hardwareentwicklung bereits vor über einem Jahrzehnt den nötigen Nährboden für leistungsstarke Einzelknotenlösungen gelegt hat. Im Zentrum dieser Überlegung steht ein beeindruckender Vergleich zwischen einem 2012er MacBook Pro mit Retina-Display und einem modernen MacBook Pro mit ARM M3 Max Prozessor.

Das ältere Modell wurde einst wegen seines innovativen Displays gepriesen, doch es verfügte bereits über eine leistungsstarke Hardware-Konstellation: eine 4-Kern-Intel Core i7 CPU mit 2,6 GHz, 16 GB RAM und eine eingebaute SSD. Diese Kombination war damals revolutionär und bot bereits ausreichend Leistungskraft, um datenintensive Aufgaben auszuführen – wenn man die Software hatte, die diese Performance auch ausnutzen konnte. Genau hier kam DuckDB ins Spiel. Das moderne SQL-Analytik-Werkzeug wurde auf das ältere MacBook Pro portiert – sogar das damals aktuelle Betriebssystem OS X 10.8.

5 „Mountain Lion“ wurde für eine realistische historische Simulation gewählt. Das Ergebnis könnte überraschen: Auf diesem scheinbar betagten Laptop konnten komplexe Benchmark-Analysen auf dem TPC-H Datenset ausgeführt werden, das mit einem Umfang von ca. 265 Gigabyte Daten etwa 6 Milliarden Zeilen enthält. Trotz des limitierten Arbeitsspeichers wurden alle 22 Abfragen des TPC-H Benchmarks erfolgreich abgeschlossen – und zwar in Zeiten, die auch heute noch als akzeptabel gelten würden. War dies 2012 technisch bereits möglich, warum haben viele Unternehmen dann dennoch auf aufwendige, verteilte Systeme gesetzt? Um die Leistung besser einordnen zu können, wurden ebenfalls Tests auf dem aktuellen MacBook Pro mit modernem M3 Max Chip durchgeführt.

Die Ergebnisse zeigen signifikante Beschleunigungen von bis zu 53-facher Geschwindigkeit, was natürlich der technologischen Evolution der letzten 10 Jahre geschuldet ist. Doch in der Praxis bedeutet dies oft lediglich eine Reduktion der Wartezeit von Minuten auf Sekunden. Für viele analytische Probleme, wie die Auswertung großer, aber nicht riesiger Datenmengen, wäre der ältere Rechner damals mehr als ausreichend gewesen. Diese Erkenntnis führt uns zu der Frage, ob die Datenindustrie tatsächlich von Anfang an den richtigen Weg eingeschlagen hat. Die Annahme, dass Datenmengen immer exponentiell wachsen müssen und somit nur verteilte Systeme Abhilfe schaffen können, wird mit den aktuellen Messwerten hinterfragt.

Untersuchungen zeigen zudem, dass der Medianwert in modernen Datenbanksystemen wie Amazon Redshift oder Snowflake bei gerade einmal 100 Megabyte pro Scan liegt, was für einen einzelnen Rechner problemlos zu bewältigen ist. Die „Daten-Singularität“, also der Punkt, an dem fast alle bedeutenden Datenanalysen auf einem einzigen Knoten ausführbar sind, könnte also schon weitaus näher sein, als erwartet. Der technische Fortschritt im Bereich Hardware hat es ermöglicht, dass lokale Rechner heute enorme Datenmengen verarbeiten können, insbesondere wenn sie mit effizienter Software wie DuckDB kombiniert werden, die auf modernen Techniken wie vektorbasierter Verarbeitung und Out-of-Core-Berechnung basiert. Letzteres erlaubt es, Datenmengen zu bearbeiten, die den vorhandenen Arbeitsspeicher übersteigen, indem Zwischenergebnisse smart auf die Festplatte ausgelagert werden. Ein Konzept, das schon 2012 hätte umgesetzt werden können, wenn entsprechende Ingenieursarbeit und Softwareentwicklung statt in verteilte Systeme hin zur Optimierung von Einzelknoten investiert worden wäre.

Die historische Entwicklung zeigt, dass in der Datenanalyse jedoch oft Technologieentscheidungen aus Mode oder Marketinggründen getroffen wurden und sich der Hype um verteilte Systeme verselbstständigt hat. Große Hadoop-Clustersysteme und Cloud-basierte Lösungen erschienen als der einzig gangbare Weg, bevor Software wie DuckDB überhaupt die Leistungsfähigkeit einzelner Arbeitsstationen voll auszuschöpfen begann. Faktisch bedeutet dies, dass viele Unternehmen und Entwickler über zehn Jahre mit oft unnötiger Komplexität und Kosten zu kämpfen hatten. Während verteilte Systeme zweifellos bei extrem großen Datenmengen oder bei speziellen Anforderungen wie hoher Verfügbarkeit oder Redundanz ihre Berechtigung haben, zeigt die Beobachtung, dass viele praktische analytische Anwendungen mit moderaten Datenmengen lokal exzellent funktionieren, dass Softwarearchitekten und Dateningenieure ihre Entscheidungen hinsichtlich Infrastruktur kritisch überdenken sollten. Die Vereinfachung der Dateninfrastruktur bietet neben Kostenersparnissen auch Vorteile in Sachen Wartbarkeit, Performance und Datenschutz.

Die Verfügbarkeit von leistungsstarken lokalen Datenbanksystemen eröffnet auch neue Möglichkeiten für Entwickler und Analysten: Analysen können direkt am Arbeitsplatz durchgeführt werden, ohne dass Daten erst in die Cloud übertragen oder große Bereitstellungen vorbereitet werden müssen. Dies erhöht nicht nur die Agilität und Sicherheit, sondern fördert vor allem die Kreativität und Geschwindigkeit im Umgang mit Daten. Insbesondere in Zeiten wachsenden Bewusstseins für Datenschutz und Compliance kann die Verarbeitung auf dem lokalen Gerät oder in einer geschützten Umgebung einen entscheidenden Vorteil darstellen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Hardwarebasis bereits vor über einem Jahrzehnt die nötigen Voraussetzungen mitbrachte, um anspruchsvolle Datenanalysen effizient auszuführen. Die Fortschritte bei modernen CPU-Architekturen, SSD-Geschwindigkeiten und Speichertechnologien ermöglichen mittlerweile Analysen auf Datenmengen, die den Großteil der praktischen Anwendungsfälle abdecken, auf einem einzelnen, leistungsfähigen Rechner.

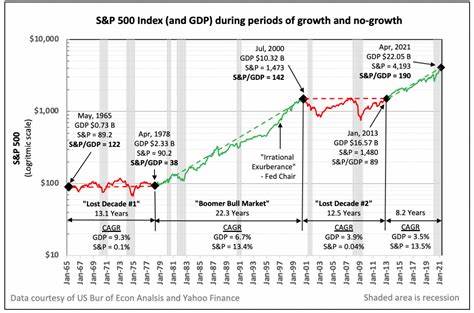

Verbesserungen in der Softwarearchitektur, wie sie DuckDB repräsentiert, können diese Möglichkeiten effektiv nutzen und damit nicht nur die Kosten drastisch senken, sondern auch die Datenverarbeitung demokratisieren. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob wir in der Datenwelt womöglich ein „verlorenes Jahrzehnt“ erlebt haben, in dem der Fokus auf verteilte Systeme um jeden Preis viele kleine Datenprobleme unnötig komplex gemacht hat. Die Zukunft der Datenanalyse könnte vielmehr darin liegen, das Optimum aus lokalen Systemen herauszuholen und verteilte Systeme nur dort einzusetzen, wo sie wirklich benötigt werden. Die wichtigsten Erkenntnisse daraus sind, dass die wahre Größe der Daten in der Praxis oft nicht so riesig ist, wie der Begriff Big Data suggeriert. Zudem sollten Unternehmen und Entwickler die Entwicklung der lokalen Hardware und moderner Datenbanksysteme genauer berücksichtigen, anstatt reflexartig zu umfangreichen verteilten Architekturen zu greifen.

Die Kombination aus leistungsfähiger Hardware und intelligenter Software macht komplexe Datenanalysen heute schneller, einfacher und kostengünstiger als je zuvor erfolgreich vorstellbar. Dieser Paradigmenwechsel spiegelt sich auch im Umgang mit Tools wie DuckDB wider, die sich auszeichnen durch einfache Installation, geringe Abhängigkeiten und ein hohes Maß an Portabilität. Sie sind auf Einzelknoten optimiert, unterstützen SQL-Standards und können große Datenmengen trotz begrenztem Arbeitsspeicher durch Out-of-Core-Verarbeitung bewältigen. Dies zeigt, dass eine datengetriebene Zukunft nicht zwangsläufig mit immer größeren Cloud-Installationen oder komplexen Cluster-Systemen einhergehen muss, sondern vielmehr dort, wo es sinnvoll ist, die Kraft moderner Laptops und Arbeitsstationen voll ausgeschöpft werden kann. Die Erkenntnis, dass der Beginn dieser Revolution fast auf den Tag genau vor über einem Jahrzehnt möglich gewesen wäre, wenn Softwareentwickler und Dateningenieure die Zeichen richtig gedeutet hätten, lässt den Begriff „verlorenes Jahrzehnt“ treffend erscheinen.

Doch jetzt, im Jahr 2025, ist die Zeit reif, das Beste aus beiden Welten zu kombinieren: Die Geschwindigkeit und Einfachheit lokaler Systeme mit den skalierbaren Möglichkeiten der Cloud-Technologien, wo immer dies tatsächlich nötig ist. Unter dem Strich zeigt sich, dass Fortschritt nicht nur eine Frage der Rechenpower ist, sondern vor allem eine des richtigen Architekturen- und Technologieverständnisses. Die kleinen Daten könnten damit endlich ihre verdiente Aufmerksamkeit erhalten, ohne sich im Schatten des vermeintlich unausweichlichen Big-Data-Hypes zu verstecken.