Die Behandlung psychischer Erkrankungen stellt weltweit eine große Herausforderung für das Gesundheitswesen dar. Besonders Stimmungs-, Angst- und traumaassoziierte Störungen (kurz MATRDs) sind weit verbreitet und oft chronisch. Viele Patienten sprechen nicht ausreichend auf herkömmliche Erstlinientherapien wie Psychotherapie oder Pharmakotherapie an, weshalb die Entwicklung neuer, wirkungsvoller Therapien von hoher Bedeutung ist. Eine bahnbrechende Methode bietet hierbei die niedrigintensive transkranielle fokussierte Ultraschall-Neuromodulation, abgekürzt tFUS, welche die Amygdala direkt ansteuern kann und somit bislang unerreichte therapeutische Perspektiven eröffnet. In der vorliegenden Betrachtung wird erklärt, wie diese Technologie funktioniert, wieso die Amygdala ein so wichtiger Zielpunkt ist und welche aktuellen Forschungsergebnisse vielversprechende Behandlungschancen signalisieren.

Die Amygdala ist eine kleine, mandelförmige Struktur tief im medialen Temporallappen des Gehirns, die eine zentrale Rolle bei der Verarbeitung von Emotionen, insbesondere Angst und Stress, spielt. Sie ist maßgeblich an der Erkennung von Bedrohungen und der Regulation von Angstreaktionen beteiligt. Bei zahlreichen psychischen Erkrankungen wie Depression, generalisierter Angststörung, posttraumatischer Belastungsstörung und sozialen Phobien steht eine Überaktivität dieser Hirnregion im Zusammenhang mit der Symptomatik. Anders ausgedrückt, die Amygdala agiert bei diesen Erkrankungen oft übermäßig sensibel und reagiert zu stark auf emotionale Reize, was zu intensiven und anhaltenden negativen Gefühlen führt. Traditionelle nicht-invasive Neuromodulationsverfahren, etwa die repetitive transkranielle Magnetstimulation (rTMS), konzentrieren sich meist auf die kortikalen Oberflächen des Gehirns, um indirekt tieferliegende Bereiche wie die Amygdala zu erreichen.

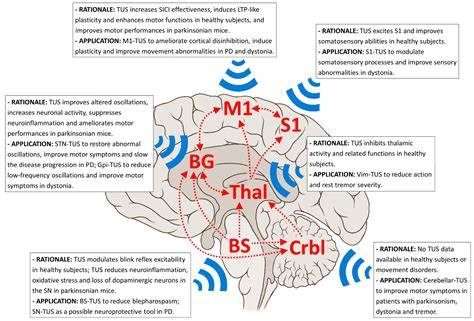

Diese indirekte Modulation ist allerdings auf funktionelle und strukturelle Vernetzungen zwischen Gehirnrinde und subkortikalen Strukturen angewiesen und wirkt deshalb nicht immer effektiv. Dagegen ermöglicht die transkranielle fokussierte Ultraschall-Neuromodulation eine direkte und präzise Beeinflussung tief liegender Hirnareale ohne operative Eingriffe. Durch die Fokussierung von hochfrequenten Schallwellen können spezifische Regionen wie die Amygdala gezielt moduliert werden, wobei die Ultraschallintensität niedrig genug gehalten wird, um thermische oder mechanische Schädigungen zu vermeiden. Das Verfahren nutzt einen Ultraschallsender, der mittels bildgebender Verfahren – meist struktureller Magnetresonanztomographie (MRT) – exakt auf das Zielgebiet ausgerichtet wird. Anschließend werden kurze Ultraschallimpulse in genau definierten Mustern erzeugt, die neuronale Aktivität entweder hemmen oder fördern können.

Die Mechanismen basieren vor allem auf mechanischen Effekten, etwa der Stimulation mechanosensitiver Ionenkanäle oder Veränderungen der Membrankapazität von Nervenzellen, wodurch die Erregbarkeit der Neuronen temporär verändert wird. Besonders bemerkenswert ist, dass die Fokussierung mit millimetergenauer Präzision möglich ist, wodurch angrenzende Hirnareale verschont bleiben. Neuere Forschungsarbeiten haben gezeigt, dass die Anwendung von tFUS direkt auf die Amygdala bei Patientengruppen mit diversen MATRDs nicht nur sicher und gut verträglich ist, sondern auch zu messbaren Veränderungen der neuronalen Aktivität führt. In doppelt verblindeten, sham-kontrollierten Studien wurde durch Kombination von tFUS mit funktioneller Magnetresonanztomographie (fMRI) belegt, dass aktive Ultraschallstimulation zu einer signifikanten Reduktion der BOLD-Signale in der linken Amygdala führt, einem Indikator für gesenkte neuronale Aktivität. Zugleich konnten unterschiedliche Reaktionsmuster in verwandten Hirnregionen wie dem Hippocampus und der Insula beobachtet werden, die bei Patienten anders ausfielen als bei gesunden Kontrollpersonen.

Dies unterstreicht nicht nur die Wirksamkeit der Methode zur gezielten Beeinflussung, sondern liefert auch Hinweise auf veränderte neuronale Netzwerke bei psychischen Erkrankungen. Die Verabreichung von tFUS in wiederholten täglichen Sitzungen – etwa über drei Wochen 15 Behandlungseinheiten – zeigte weiterhin nicht nur eine gute Verträglichkeit, sondern führte auch zu signifikanten Verbesserungen der klinischen Symptome. Dabei wurde unter anderem eine deutliche Verringerung allgemeiner psychischer Belastungen und negativer emotionaler Zustände festgestellt. Parallel dazu reduzierten sich die amygdala-vermittelten Aktivierungen bei der Verarbeitung emotionaler Gesichter, insbesondere bei der Wahrnehmung von Wut. Diese Veränderungen könnten auf neuroplastische Effekte hindeuten, bei denen die Hirnaktivität nachhaltig und positiv umstrukturiert wird.

Neben der klinischen Wirkung sprechen mehrere Faktoren für eine weitreichende Bedeutung der tFUS-Technologie in der psychiatrischen Behandlung. Zum einen bietet diese Methode eine nicht-invasive Möglichkeit, bislang schwer zugängliche Hirnregionen direkt zu erreichen, was neue Einsichten in die neuralen Mechanismen psychischer Erkrankungen erlaubt. Zum anderen eröffnet die präzise Steuerbarkeit der Ultraschallparameter eine Individualisierung der Behandlung, wobei unterschiedliche Intensitäten und Pulsfrequenzen an den jeweiligen Patienten angepasst werden können, um bestmögliche Effektivität bei minimalen Nebenwirkungen zu erzielen. Die Sicherheit der Methode wurde in mehreren Studien überprüft und bestätigt. Zwar traten bei einigen Teilnehmern leichte bis moderate Nebenwirkungen auf, etwa Kopfschmerzen oder vorübergehende Konzentrationsstörungen, jedoch ohne ernste oder langfristige Schäden.

Die hohe Akzeptanz der Patienten und die geringen Abbruchraten sprechen für die Praktikabilität von tFUS im klinischen Alltag. Trotz dieser vielversprechenden Ergebnisse befindet sich die tFUS-Amygdala-Neuromodulation noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Die vorliegenden Studien weisen beschränkte Stichprobengrößen auf, und es fehlen bislang groß angelegte, randomisierte, kontrollierte Studien, die die Wirksamkeit unabhängig von Placeboeffekten prüfen. Zudem ist die Langzeitwirkung der Behandlung und die optimale Dosierung noch nicht abschließend erforscht. Auch spielt die individuelle Anatomie, insbesondere die Schädelbeschaffenheit und -dicke, eine Rolle für den Ultraschalleintritt und die Energieabgabe, weshalb angepasste akustische Modellierungen in Zukunft die Präzision verbessern müssen.

Aus neurobiologischer Sicht bietet die Möglichkeit, die Aktivität der Amygdala direkt zu modulieren, nicht nur therapeutische Chancen, sondern eröffnet auch neue Wege zur Erforschung der dynamischen Vernetzung tiefer Gehirnstrukturen und der neurobiologischen Grundlagen von Emotionen und psychischem Leid. In Kombination mit bildgebenden Verfahren wie fMRI kann tFUS als spürbarer „causaler“ Eingriff dazu beitragen, Krankheitsmechanismen besser zu verstehen und komplexe Hirnnetzwerke zu kartieren. Für die Zukunft ist zu erwarten, dass die tFUS-Technologie weiter verfeinert und standardisiert wird. Technische Innovationen, etwa verbesserte Multielement-Schallköpfe oder Echtzeit-Navigation, könnten zu noch präziseren Eingriffen führen. Klinisch könnten präzise adaptierte Behandlungsprotokolle etabliert werden, die auf individuellen Biomarkern basieren und so die Effektivität bei Patienten mit verschiedenen psychischen Diagnosen steigern.

Darüber hinaus könnte die Kombination von tFUS mit anderen Therapieansätzen, beispielsweise Psychotherapie oder Pharmakotherapie, neue Synergien schaffen. Die direkte Hirnmodulation könnte die Neuroplastizität fördern und somit therapeutische Wirkungen bestärken oder beschleunigen. Ebenso sind mögliche Anwendungen außerhalb von MATRDs denkbar, etwa bei neurologischen Erkrankungen mit Störungen der Limbik oder Motorik. Zusammenfassend zeigt die niedrigintensive transkranielle fokussierte Ultraschall-Neuromodulation der Amygdala großes Potenzial, als innovative, nicht-invasive Methode zur Behandlung weit verbreiteter psychischer Erkrankungen zu dienen. Sie ermöglicht eine direkte Beeinflussung relevanter subkortikaler Strukturen mit hoher räumlicher Präzision und außergewöhnlicher Sicherheit.

Erste Studiendaten belegen die Machbarkeit und verheißen klinische Nutzen bei Stimmungs-, Angst- und traumaassoziierten Störungen. Um diese vielversprechende Methode im klinischen Alltag zu etablieren, sind weitere umfangreiche, kontrollierte Studien notwendig. Dennoch markiert tFUS heute bereits einen vielversprechenden Schritt in Richtung personalisierter und effizienter psychiatrischer Behandlung.