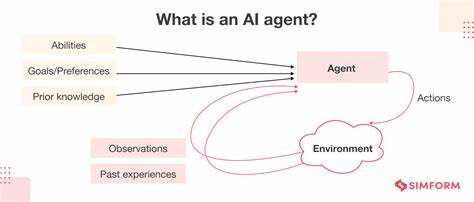

Seit einiger Zeit nehme ich Amp als zentrales Werkzeug für meine Softwareentwicklung in Gebrauch, und die Auswirkungen sind tiefgreifend. Amp ist kein gewöhnliches Coding-Tool, es basiert auf einer Agententechnologie, die es ermöglicht, mit intelligenten Modellen zu kommunizieren und Code schneller, effizienter und auf eine völlig neue Art zu generieren. In den vergangenen zehn Wochen war Amp für mich mehr als nur ein Programmierassistent — es hat meine Arbeitsweise grundlegend geändert und meine Sichtweise auf das Programmieren neu geprägt. Was Amp so besonders macht und wie Agenten meinen gesamten Entwicklungsprozess beeinflusst haben, möchte ich in diesem Beitrag ausführlich darstellen. Amp ist in Visual Studio Code integriert, entweder als Extension oder über die Kommandozeile.

Mein Alltag findet mittlerweile hauptsächlich innerhalb von VS Code statt, wobei Amp als konstanter Begleiter in der rechten Seitenleiste geöffnet ist. Das Tastenkürzel ⌘I und ⌘L nutze ich oft, um dem Agenten schnell neue Anweisungen zu geben oder Ergebnisse abzurufen. Früher hätte ich nie gedacht, dass ich VS Code zum Haupteditor mache – doch das Gegenteil bewahrheitet sich, und im Kern spüre ich, dass die Wahl des Editors für mich mittlerweile an Bedeutung verliert, da Amp den Großteil der eigentlichen Codierung übernimmt. Ein grober Schätzwert meinerseits liegt bei 70 bis 80 Prozent des Codes, der direkt von Amp generiert und anschließend von mir geprüft wird. Diese neue Form des Programmierens nenne ich gerne „Paint-by-Numbers“.

Ich übergebe dem Agenten die Grundstruktur, die „Nummern“, also die Vorgaben, Architekturentscheidungen und Zielsetzungen, und der Agent füllt die „Farben“ ein. Er trifft keine grundlegenden architektonischen Entscheidungen, sondern folgt meinen präzisen Instruktionen. Sobald ich weiß, wie etwas umgesetzt werden soll, verfasse ich einen detaillierten Prompt, der alle wesentlichen Informationen wie Randbedingungen, Testszenarien und spezifische Anforderungen enthält. Dann lasse ich den Agenten die eigentliche Implementierung vornehmen. Dieser enge Zusammenarbeitsprozess sorgt nicht nur für schnellere, sondern oft auch qualitativ hochwertigere Ergebnisse.

Ein wichtiger Aspekt beim Arbeiten mit Amp ist das Nutzen sogenannter kleiner Threads oder Konversationsstränge mit dem Modell. Die Basis dieser Agententechnologie ist Claude Sonnet 4, ein Sprachmodell, das eine Kontextgrenze von etwa 100.000 Tokens hat. Wird diese Grenze überschritten, leidet die Präzision und das Modell beginnt, Anweisungen zu vergessen oder verfängt sich in sich wiederholenden Schleifen, einer sogenannten „doom loop“. Durch die Aufteilung in kompakte, gut abgegrenzte Konversationen bleibt die Qualität der Zusammenarbeit hoch und Arbeitsprozesse lassen sich übersichtlich halten.

Der wohl häufigste Anwendungsfall für Amp ist die Implementierung neuer Features. Das Spannende daran ist, dass das Eingeben von Prompts keineswegs trivial ist. Es reicht nicht aus, dem Agenten eine einfache Anweisung zu geben wie „Baue ein Batch-Tool ein“. Stattdessen erfordern die Prompts eine Kombination aus fundiertem technischem Wissen, Verständnis der Codebasis, Kenntnis potentieller Fehlerquellen und einer präzisen Schilderung der Aufgabenstellung. Der Agent wird zu einem verlängernden Arm der eigenen Expertise.

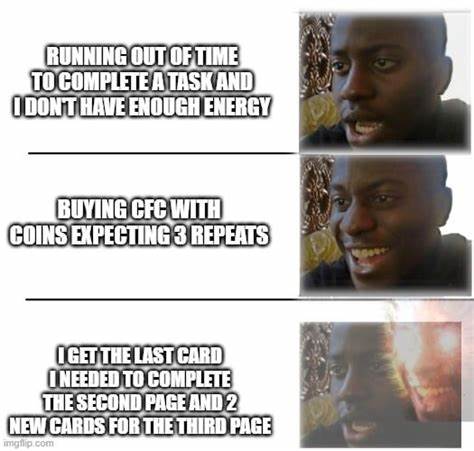

Indem ich genaue Informationen zu typischen Problemen, zur Codearchitektur und zu notwendigen Tests bereitstelle, stelle ich sicher, dass Amp zielgerichtet und verantwortungsvoll arbeitet. Ein besonders praktisches Feature von Amp ist die Fähigkeit, visuelles Feedback zu verarbeiten und Screenshots zu erstellen. Innerhalb der eigenen Codebasis läuft ein Storybook, welches sämtliche UI-Komponenten in verschiedenen Zuständen bereitstellt. Über eine in Amp integrierte Playwright MCP Serverfunktion kann der Agent eigenständig diesen Storybook-Server besuchen, Änderungen prüfen und durch Screenshots bestätigen, ob die Anpassungen erfolgreich waren. Das bedeutet ein neues Level an Automatisierung und Kontrolle – nicht nur das Schreiben von Code, sondern die visuelle Rückmeldung wird in den Entwicklungsprozess integriert.

Wenn der Agent einmal Fehler macht oder Änderungen nicht wie gewünscht funktionieren, ermöglicht dieses primitive visuelle Feedback einen iterativen Ablauf. Der Agent sieht Fehler oder Fehlermeldungen in der Konsole, reagiert darauf und versucht die implementierte Lösung zu verbessern. Das ständige Feedback-Schleifen-System wirkt fast magisch und spart enorm viel Zeit, die man sonst für manuelle Tests und Korrekturen aufwenden müsste. Neben der Feature-Entwicklung nutze ich Amp auch zum Ausführen und Beheben von Build-Fehlern. Ein einfacher Prompt wie „Starte den Build und behebe alle Fehler“ genügt, um das Modell die Kommandos für den Build-Prozess ausführen und danach bestehenden Code korrigieren zu lassen.

Das in der AGENT.md beschriebene Build-Verfahren kann dem Agenten als Referenz dienen, was zusätzliche Sicherheit gibt. Ein weiterer zentraler Bereich ist das Code-Review. Es ist mittlerweile üblich, dass ich den Agenten bitte, neu eingeführten oder fremden Code zunächst mit „git diff“ zu überprüfen. Der Agent liefert ein Feedback, bewertet Qualität und identifiziert potenzielle Bugs.

Da der Agent keinen Kontext darüber hat, dass hinter diesem Code er selbst steckt, bleibt das Review objektiv und unabhängig. Fehler werden gefunden und können effizient behoben werden, was die Codequalität spürbar erhöht. Debugging und Aufräumarbeiten erledige ich ebenfalls durch Amp. Wenn ich den Agenten zwischenzeitlich Debug-Statements einfügen lasse, um Probleme besser nachzuvollziehen, verlässt mich oft die Übersicht, wo genau die Statements eingebaut wurden. Ein neuer Thread mit einer Aufforderung wie „Entferne alle Debug-Statements“ kann diese Spuren schnell beseitigen.

Besonders hilfreich ist zudem die Fähigkeit von Amp, Screenshots zu analysieren. Verschiedene Fehlerreports, Slack-Nachrichten oder UI-Bugs schicke ich einfach als Screenshot via Kopieren/Einfügen an den Agenten, der diese erkennt, ausliest und entsprechend reagiert. Für komplexe Erklärungen und das Verständnis von Code leistet Amp mit integrierter Unterstützung für Mermaid-Diagramme wertvolle Dienste. Ich muss lediglich einen unkomplizierten Prompt geben, beispielsweise die Erklärung eines bestimmten Branches oder einer Funktion anzufordern, und bekomme oft automatisch tolle grafische Darstellungen geliefert, die den Programmfluss oder die Interaktion verschiedener Komponenten visuell erläutern. Das erleichtert die Kommunikation erheblich und beschleunigt das Verstehen selbst komplexer Zusammenhänge.

Amp ist auch besonders versiert im Umgang mit git-Commits, die eine Fülle an Kontextinformationen enthalten. Anhand dieser Meta-Daten lässt sich der Entwicklungsverlauf nachvollziehen, problematische Commits aufspüren oder gezielt an einem Fehler arbeiten. Über spezifische Prompts wird der Agent aufgefordert, relevante Commits zu lesen, Tests auszuführen und eine Lösung für fehlerhafte Implementierungen zu liefern. Die Integration von Versionskontrolle in den Agenten-Workflow macht den gesamten Prozess wesentlich flüssiger und transparenter. Neben dem Schreiben von Code ist das intelligente Suchen nach bestehendem Code ein praktischer Einsatzbereich.

Statt sich durch zahlreiche Dateien zu arbeiten, kann ich Amp direkt mit der Aufgabe betrauen, bestimmten Code zu finden, beispielsweise Funktionen, die für unauthentifizierte Zugriffe zuständig sind, oder Migrationen in der Datenbank, welche Standardwerte festlegen. Amp ist hierbei deutlich schneller als manuelle Suche, insbesondere wenn im Anschluss Veränderungen nötig sind, da der Kontext stets erhalten bleibt. Teamarbeit wird durch die Möglichkeit, Threads mit Kollegen zu teilen, deutlich erleichtert. Der Wissensaustausch profitiert davon, dass komplette Entwicklungsdialoge transparent gemacht und nachvollziehbar werden. Dies hilft, komplexe Problemlösungen zu erklären, gemeinsam an Features zu arbeiten oder einfach Erfolge mit dem Agenten zu zeigen – etwa wenn eine Aufgabe beim ersten Versuch gelingt.

Die Kunst im Umgang mit Amp ist, präzise und klare Anweisungen zu formulieren. Ein häufiger Stolperstein ist, dass der Agent nicht das tut, was erwartet wird, weil die Anforderungen nicht genau genug ausformuliert sind. Anstelle sich zu ärgern, ist der Weg, den Wunsch explizit mitzuteilen. Statt vage zu bleiben, lasse ich den Agenten an genau den Stellen „hineinsehen“ oder „handeln“, wo Lösungen erwartet werden. So werden Missverständnisse vermieden und die Produktivität bleibt hoch.

Ein sehr spannender Effekt des Agenteneinsatzes ist die Möglichkeit, Prototypen schnell zu erstellen und zu verwerfen. Weil die Investition zeitlich gering ist und der Agent flexibel arbeitet, entfällt die traditionelle Angst vor Investitionsverlusten bei Prototypen. Das resultiert in einer experimentierfreudigen Herangehensweise, bei der Fehlversuche sofort als Lernchance dienen, und die Innovation in der Softwareentwicklung beschleunigt wird. Die Nutzung der Git-Staging-Area habe ich stark intensiviert, was zunächst ungewöhnlich erschien. Das Modell nimmt zahlreiche Änderungen vor, die ich selektiv annehme oder verwerfe.

Der Vorteil daran ist, dass unterschiedliche Ideen schnell implementiert und getestet werden können, ohne in einer unübersichtlichen Menge an Veränderungen zu versinken. Die Versionskontrolle bleibt die sichere Basis für den gesamten Entwicklungsprozess. Ein besonders angenehmer Zusatznutzen ist die Möglichkeit, direkt mit Datenbanken über das Agentensystem zu interagieren. So kann Amp via Postgres-MCP oder psql-Kommandos Datenbanken abfragen oder modifizieren. Die Fähigkeit, zuerst das Schema zu ermitteln und dann SQL-Befehle zu entwickeln, macht diesen Prozess äußerst effizient und eröffnet weitere Automatisierungsmöglichkeiten in der täglichen Arbeit.

Das Programmieren mit Agenten fühlt sich zunächst ungewohnt und neu an. Als jemand, der viele Jahre verschiedene Texteditoren ausprobiert hat und eigentlich festen Wert auf traditionelle Arbeitsweisen legte, überrascht mich die Einfachheit und der Effektivitätsschub durch Amp. Die Lernkurve, besonders im Bereich des Promptings, ist jedoch nicht zu unterschätzen und wird sich vermutlich noch über Monate erstrecken. Doch sobald man die Möglichkeiten spürt und Ergebnisse erlebt, die vorher unvorstellbar erschienen, wechselt die Wahrnehmung von Skepsis zu Begeisterung. Insgesamt ist die Arbeit mit Amp ein Beispiel für die nächste Generation der Softwareentwicklung.