Die rasante Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) gehört zu den wohl bedeutendsten technologischen Innovationen unserer Zeit. Besonders die Fortschritte im Bereich der großen Sprachmodelle (LLMs) haben ein neues Zeitalter eingeläutet, das sowohl Bewunderung als auch Skepsis hervorruft. Trotz der unbestreitbaren Vorteile, die KI mit sich bringt, existieren ernste Zweifel und Konflikte, die technologische Euphorie in Frage stellen. Die Auseinandersetzung mit diesen Ambivalenzen ist wichtig, um einen verantwortungsvollen Umgang mit der Technologie zu ermöglichen. Einer der größten Pluspunkte der KI zeigt sich in ihrem Nutzen für den Alltag von Softwareentwicklern.

Intelligente Code-Editoren wie Cursor oder GitHub Copilot können auf Nachfragen zum Code schnelle, detaillierte Antworten geben und sogar gewünschte Änderungen eigenständig vornehmen. Diese Werkzeuge erleichtern die Routinearbeit massiv, beschleunigen Entwicklungsprozesse und helfen dabei, repetitive Aufgaben effizienter zu bewältigen. Für Programmierer bedeutet das nicht nur mehr Produktivität, sondern auch die Möglichkeit, kreativer und fokussierter zu arbeiten. Wer die Technik versteht und richtig einsetzt, kann dadurch einen erheblichen Mehrwert erzielen. Über die Softwareentwicklung hinaus ist die KI dabei, viele Branchen grundlegend zu verändern.

Von der Medizin über das Marketing bis hin zur kreativen Content-Erstellung eröffnen sich völlig neue Anwendungsfelder. Die Fähigkeit der Modelle, natürliche Sprache zu verstehen und zu generieren, ermöglicht es Unternehmen, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren, Innovationen voranzutreiben und auf eine Weise zu kommunizieren, die es bislang so nicht gab. Diese Errungenschaften zeigen deutlich, dass KI ein mächtiges Werkzeug mit großem Potential ist. Den beeindruckenden Chancen stehen jedoch gravierende Nachteile gegenüber, die zunehmend für Sorgenfalten sorgen. Einer der bedeutendsten Kritikpunkte betrifft die Umweltbelastung durch den Betrieb und das Training großer KI-Modelle.

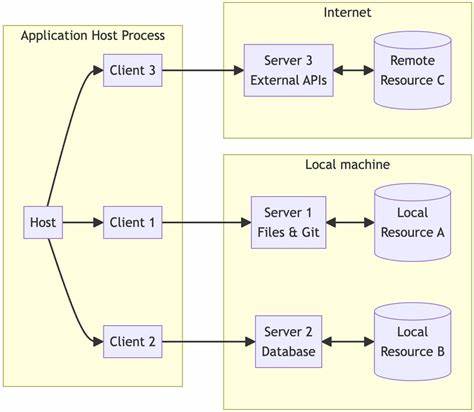

Die Rechenzentren, die zur Verarbeitung der enormen Datenmengen benötigt werden, verbrauchen immense Mengen an Strom und Wasser, um die physikalischen Anlagen angemessen zu kühlen. Untersuchungen zeigen, dass einzelne KI-Anfragen den Energieverbrauch einer einfachen Internetsuche bei Weitem übersteigen können. Angesichts der Klimakrise wirkt der hohe ökologische Fußabdruck der KI-Technologie alarmierend. Die Investitionen großer Technologieunternehmen wie Alphabet, Microsoft oder Amazon in neue Datenzentren haben eine Neubewertung der Nachhaltigkeit im IT-Sektor erforderlich gemacht. Experten weisen darauf hin, dass das aktuelle Wachstum durch konventionell erzeugte Energiequellen, vor allem fossile Brennstoffe, gedeckt wird.

Dies stellt nicht nur einen Widerspruch zwischen technischem Fortschritt und Umweltschutz dar, sondern verdeutlicht die komplexen Herausforderungen moderner Infrastruktur. Die Vorstellung, dass Technologie automatisch zur Lösung globaler Umweltprobleme beiträgt, muss angesichts dieser Entwicklungen kritisch hinterfragt werden. Neben der Umweltbelastung stehen auch ethische Fragestellungen im Raum, die oft weniger sichtbar, aber nicht minder relevant sind. Die Trainingsmethoden für LLMs beruhen weitgehend auf dem großflächigen Scrapen von Online-Inhalten, häufig ohne Zustimmung der ursprünglichen Urheber. Die Quellenlage ist intransparent, und Herausgeber oder Künstler haben kaum Möglichkeiten nachzuvollziehen, welche ihrer Werke tatsächlich genutzt wurden.

Dieses Vorgehen wirft erhebliche Fragen zum geistigen Eigentum und zur Lizenzierung auf. Die Unkenntnis darüber, welche Inhalte in den Algorithmus eingeflossen sind, hinterlässt ein Gefühl von Kontrollverlust und Unbehagen. Diese nicht regulierte Aneignung von Daten wirkt sich zudem auf die Infrastruktur der Webseiten aus. Projekte wie die Wikimedia Foundation berichten von einem drastischen Anstieg des Datenverkehrs, der nicht durch menschliche Nutzer verursacht wird, sondern durch automatisierte Bots, die Medieninhalte für KI-Modelle extrahieren. Der daraus resultierende Bandbreitenverbrauch erzeugt erhebliche Mehrkosten und schafft neue Herausforderungen für die Betreiber.

Solche Entwicklungen zeigen, wie die Technologiemaschinerie indirekt Ressourcen belastet und bestehende Systeme unter Druck setzt. Darüber hinaus führt die automatisierte Generierung von Inhalten zu einem weiteren Problem: die Verunreinigung des Internets durch sogenannte „AI Slop“. Dieses Schlagwort beschreibt minderwertige, oft unlogische oder unsorgfältig erstellte Inhalte, die in großem Umfang von KI-Systemen produziert werden. Blogs, Social-Media-Plattformen und andere digitale Kanäle werden mit generiertem Material überschwemmt, das häufig den ursprünglichen, qualitätsvollen Content verdrängt. Ein derartiger Trend erschwert es Nutzern, verlässliche und hilfreiche Informationen zu finden, und senkt insgesamt die Qualität des Online-Ökosystems.

Ein fundamentaler technischer Makel der aktuellen KI-Modelle liegt in ihrer Neigung zu „Halluzinationen“. Diese beziehen sich auf die Tatsache, dass LLMs falsche, erfundene oder inkonsistente Antworten generieren, obwohl sie sich keines Bewusstseins oder Verstehens bedienen. Die Modelle funktionieren auf statistischen Wahrscheinlichkeiten und Berücksichtigung von Mustern, nicht aber durch echtes Wissen oder Faktenkontrolle. Im Kontext der zunehmenden Verbreitung von Fehlinformationen und Fake News im digitalen Raum begünstigen diese Systeme mitunter die Verbreitung von unzuverlässigen oder schädlichen Inhalten. Trotz dieser Herausforderungen scheint es unter Anwendern der KI-Technologie eine breite Akzeptanz und teilweise Blindheit gegenüber den hintergründigen Problemen zu geben.

Viele Nutzer empfinden den Nutzen als so wertvoll, dass sie negative Folgen entweder ignorieren oder sich diesen gar nicht bewusst sind. Ein Gefühl des Wettbewerbsdrucks, dem technologischen Wandel nicht hinterherzuhinken, verstärkt die Bereitschaft, KI intensiv und oft bedenkenlos einzusetzen. Die Sorge um den eigenen Arbeitsplatz oder die Angst vor dem Verlust von Relevanz in schnelllebigen Branchen sorgt für eine fast schon zwanghafte Nutzung. Dieses Spannungsfeld zwischen Nutzen und Risiko, Fortschritt und Verantwortung ist charakteristisch für die heutige Diskussionslage um Künstliche Intelligenz. Der kritische Blick auf die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Implikationen der Technologie wird immer wichtiger, um eine ausgewogene Debatte zu fördern.

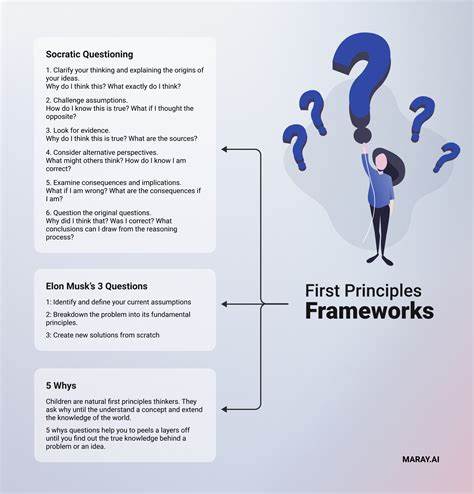

Es gilt, Transparenz einzufordern, die Nachhaltigkeit der Infrastruktur neu zu denken und faire Umgangsformen im Umgang mit urheberrechtlich geschütztem Material zu entwickeln. Berühmte Stimmen in der Tech-Community mahnen, die Prozesse hinter KI-Produkten nicht als Blackbox hinzunehmen, sondern aktiv zu hinterfragen und verstehen zu wollen. Nur so können Nutzer und Entwickler gleichermaßen eine ethische Basis schaffen, auf der künftige Innovationen verantwortungsvoll fußen können. Die Technologie sollte nicht als unabwendbares Schicksal gesehen werden, sondern als gestaltbares Werkzeug, das durch bewusste Entscheidungen beeinflusst werden kann. Abschließend bleibt die Erkenntnis, dass Künstliche Intelligenz sowohl ein beeindruckendes Hilfsmittel als auch eine Quelle ernsthafter Herausforderungen ist.

Der Zwiespalt, der sich daraus ergibt, ist kein Widerspruch, sondern vielmehr Ausdruck der Komplexität und Vielschichtigkeit dieser neuen Epoche. Angesichts der weitreichenden Konsequenzen von KI ist es unerlässlich, sich sowohl der Chancen als auch der Risiken bewusst zu sein – nur so lässt sich eine verantwortungsvolle Nutzung dieser revolutionären Technologie sichern.