Die anhaltende Spannung zwischen Donald Trump, dem ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten, und Jerome Powell, dem Vorstandsvorsitzenden der Federal Reserve, hat in den vergangenen Monaten zunehmend an Schärfe gewonnen. Besonders auffällig wurde dies, als Trump Powell öffentlich als „Dummkopf“ bezeichnete, weil dieser sich weigerte, die Zinsen kurzfristig zu senken. Diese Aussage war mehr als nur eine verbale Attacke, sie markiert einen erheblichen Konflikt über die Geldpolitik und deren Rolle in der amerikanischen Wirtschaftsstrategie. Die Kritik von Trump spiegelt tiefere wirtschaftliche Diskussionen und die Herausforderungen wider, vor denen die amerikanische Zentralbank steht. Die Federal Reserve ist eine unabhängige Institution, deren Hauptaufgabe darin besteht, die geldpolitische Stabilität zu sichern und maximale Beschäftigung sowie stabile Preise zu fördern.

Die Zinssätze sind ein zentrales Instrument, mit dem die Fed Einfluss auf die Wirtschaft nimmt. Niedrigere Zinssätze sollen Investitionen und Konsum anregen, während höhere Zinsen Inflation eindämmen und eine Überhitzung der Wirtschaft verhindern. In der Amtszeit Trumps führte die Zinspolitik der Fed zu immer wieder neuen Auseinandersetzungen, da Trump Zinssenkungen als essentielles Mittel sah, das Wirtschaftswachstum zu fördern und die Börsen anzutreiben. Die Bezeichnung Powells als „Numbskull“ – was sich mit „Dummkopf“ übersetzen lässt – war ein drastischer und selten gesehener Ausdruck einer öffentlichen Kritik an einem Zentralbankchef. Trump warf Powell vor, sich nicht ausreichend um die Bedürfnisse der amerikanischen Wirtschaft zu kümmern, indem er angeblich zu zurückhaltend bei Zinssenkungen sei.

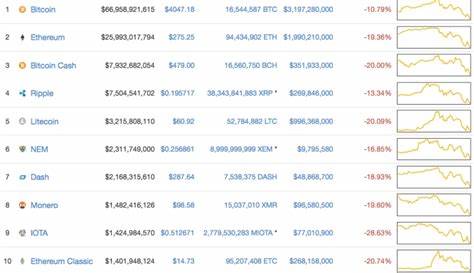

Diese Kritik kam in einer Zeit, in der die globalen Märkte und die Wirtschaft durch ungelöste Handelskonflikte und eine sich abschwächende Konjunktur unter Druck standen. Aus Trumps Sicht wären tiefere Zinssenkungen notwendig gewesen, um diesen Herausforderungen entgegenzuwirken. Auf der anderen Seite stellte Jerome Powell klar, dass die Fed bei ihren Entscheidungen unabhängig bleibt und sich an wirtschaftliche Daten und langfristige Ziele orientiert, nicht an politischen Forderungen. Diese Haltung unterstreicht das Spannungsverhältnis zwischen politischem Druck und ökonomischer Unabhängigkeit. Die Zentralbank musste vermitteln zwischen der Forderung nach kurzfristiger stimulierender Geldpolitik und der Vermeidung von Risiken wie einer Blase auf dem Immobilien- oder Aktienmarkt oder einer übermäßigen Inflation.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen waren zu der Zeit alles andere als einfach. Die US-Wirtschaft zeigte Zeichen einer Verlangsamung, auch wenn die Arbeitslosigkeit auf einem historischen Tiefstand blieb. Zugleich verursachten der Handelsstreit mit China und globale Unsicherheiten einen Gegenwind für Wachstum und Investitionen. Trump drängte deshalb auf eine lockerere Geldpolitik, da Zinssenkungen kurzfristig die Kreditkosten senken und die Investitionsbereitschaft der Unternehmen erhöhen können. Powell dagegen warnte vor den langfristigen Konsequenzen einer zu expansiven Geldpolitik und sah die Notwendigkeit, die Inflationserwartungen im Zaum zu halten.

Diese Kontroverse verdeutlicht auch die enge Verzahnung von Politik und Wirtschaft im aktuellen globalen Kontext. Während die Federal Reserve prinzipiell unabhängig agiert, steht sie vor der Herausforderung, politischen Erwartungen zu begegnen, ohne ihre Glaubwürdigkeit und Zielstrebigkeit zu verlieren. Die wiederholte Kritik Trumps zeigt, wie politische Persönlichkeiten versuchen können, Druck auf monetäre Institutionen auszuüben, wenn Ergebnisse nicht ihren Vorstellungen entsprechen. Die Reaktionen auf Trumps harsche Worte waren vielfältig. Wirtschaftsexperten warnen, dass solche öffentlichen Beschimpfungen die Unabhängigkeit der Zentralbank gefährden könnten.

In Finanzkreisen wird diskutiert, dass das Vertrauen in die Fed ein entscheidender Faktor für stabile Märkte ist. Wenn politische Kommentare und Angriffe die Glaubwürdigkeit der Institution unterminieren, könnten sich Marktteilnehmer verunsichern und die wirtschaftliche Volatilität zunehmen. Nicht zuletzt werfen die Ereignisse auch ein Licht auf die Rolle der Zinspolitik als Werkzeug zur Steuerung der Wirtschaft. Obwohl Zinssenkungen kurzfristige Impulse setzen können, sind sie kein Allheilmittel. Strukturierte Reformen, fiskalpolitische Maßnahmen und eine klare Handelspolitik sind ebenso entscheidend, um nachhaltiges Wachstum zu gewährleisten.