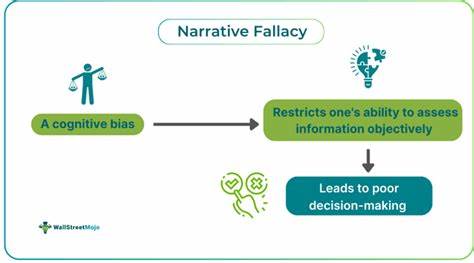

In unserer modernen Welt sind wir ständig von Geschichten umgeben. Nachrichten, soziale Medien, Werbung und sogar wissenschaftliche Publikationen präsentieren Fakten oft in Form von Narrativen – also Anekdoten und nachvollziehbaren Erzählstrukturen, die uns helfen, komplexe Sachverhalte schnell zu verstehen. Doch so hilfreich diese Geschichten auch erscheinen mögen, bergen sie eine erhebliche Gefahr: Die Narrative Falle. Dieser Begriff beschreibt die Tendenz des menschlichen Denkens, Zusammenhänge, Ursachen und Wirkungen in Form von einfachen Geschichten zu erzwingen, auch wenn die Realität viel komplexer, ambivalenter und unvorhersehbarer ist. Die Folge ist, dass wir oft falsche oder übermäßig vereinfachte Schlüsse ziehen, die unser Urteilsvermögen trüben und uns anfällig für Fehlinformationen machen.

Die Narrative Falle ist kein neues Phänomen, doch ihre Bedrohlichkeit wurde besonders durch den Bestseller "Black Swan" von Nicholas Nassim Taleb populär. Taleb zeigt, wie unerwartete, seltene Ereignisse – sogenannte Schwarze Schwäne – unser Leben und die Welt prägen. Menschen neigen jedoch dazu, diese Ereignisse im Nachhinein mit plausiblen Geschichten zu erklären, um sie verstehbar und vorhersehbar erscheinen zu lassen. Dadurch entsteht eine Illusion von Kontrolle und Wissen, die trügerisch ist. Das Grundproblem liegt darin, dass unser Gehirn darauf programmiert ist, in einem nichtlinearen, chaotischen Universum nach Mustern und Sinn zu suchen.

Geschichten geben uns das Gefühl von Kohärenz und Ordnung – ein Anfang, eine Mitte und ein Ende. Aber dieses Verlangen nach Geschichten kann uns dazu verleiten, komplexe Phänomene auf leichte Schuldzuweisungen, einfache Ursachen oder klare Akteure zu reduzieren. Ein Paradebeispiel aus der Psychologie ist eine vielbeachtete Studie zum Verhalten wohlhabender Menschen, die suggeriert, dass sie aufgrund ihres Reichtums automatisch egoistischer und weniger empathisch sind. Die Ergebnisse wirken intuitiv einleuchtend, werden aber bei genauerer Betrachtung oft durch methodische Schwächen und statistische Ungenauigkeiten infrage gestellt. Trotz dieser Kritik behalten die erzählten Geschichten aller Wahrscheinlichkeit nach ihren Einfluss auf das Publikum, weil sie sich gut und stimmig anfühlen.

Die Narrative macht Aussagen „wahr“ im kollektiven Bewusstsein, unabhängig von der faktischen Evidenzlage. Gerade in den Sozialwissenschaften und Medien sind solche Fehlinterpretationen verbreitet, da hier oft komplexe, vielschichtige Ursachen vorliegen, die sich schwer in einfache Erzählbögen fassen lassen. Die Verlockung der Narration zeigt sich auch in der Berichterstattung rund um politische Ereignisse. Nach Fernsehdebatten werden meist schnelle Urteile darüber gefällt, wer „gewonnen“ habe, basierend auf kurzen Momentaufnahmen und subjektiven Eindrücken. Tatsächlich kann eine kleine Zahl von Umfrageteilnehmern ihre Meinung ändern, während der Großteil unverändert bleibt.

Trotzdem suggeriert die mediale Erzählung eine klare Entwicklung und Prognose, die in vielen Fällen nicht durch harte Daten gestützt wird. Der Umgang mit Narrativen unterscheidet sich je nach Fachgebiet erheblich. In der Technologie und in den Naturwissenschaften herrscht ein stärkeres Bewusstsein für die Notwendigkeit quantitativer Überprüfung, da schlechte Ergebnisse schnell entlarvt werden können – zum Beispiel durch klare Fehlschläge bei maschinellem Lernen. Dies schafft weniger Raum für nachträglich konstruierte Geschichten, die das unangenehme Eingeständnis eigener Fehler überdecken. In den Sozialwissenschaften oder Politik hingegen sind Überprüfungen deutlich schwieriger, zudem gibt es weniger unmittelbare Konsequenzen für ungenaue Prognosen.

Ein weiterer gravierender Effekt der Narrative Falle ist ihre Durchdringung der akademischen Welt. Studierende werden häufig dazu ermutigt, ihre Arbeit in Form von schlüssigen Geschichten zu präsentieren, auch wenn die Forschungslage komplex und uneindeutig ist. Tatsächlich wird das Fehlen einer klaren Erzählung häufig als Schwäche ausgelegt. Diese Erwartung fördert ein Denken in Schwarz-Weiß-Kategorien und behindert kritische Reflexion. Wird eine Arbeit etwa damit abgeschlossen, dass Forschungsergebnisse widersprüchlich sind und keine eindeutigen Schlüsse zulassen, dann gilt dies oft als unzureichend recherchiert oder wenig überzeugend.

Das führt dazu, dass sowohl Lehrende als auch Studierende sich in einem System wiederfinden, in dem die Suche nach narrativer Ordnung wichtiger ist als die sachliche Ermittlung von Wahrheit. Dies fördert einen Zirkel von Bestätigung und vermeidet die Akzeptanz von Unsicherheit und Komplexität, die für wissenschaftlichen Fortschritt eigentlich grundlegend sind. Neben der akademischen Bildung zeigt sich die Narrative Falle auch im Umgang mit gesellschaftlichen und persönlichen Überzeugungen. Menschen neigen dazu, Informationen eher dann zu glauben, wenn sie in eine bestehende Geschichte passen, selbst wenn widersprüchliche Fakten die Geschichte infrage stellen. Dies trägt zur Polarisierung in Politik und Gesellschaft bei, da Gruppen gegensätzliche Erzählungen als absolute Wahrheiten akzeptieren und alternative Sichtweisen pauschal ablehnen.

Gegen die Narrative Falle anzukämpfen bedeutet nicht, auf Geschichten oder Erklärungen grundsätzlich zu verzichten. Im Alltag helfen Narrative uns, Erfahrungen zu ordnen und komplexe Zusammenhänge zu vermitteln. Das Problem entsteht, wenn Narrative als Ersatz für tatsächliches Verstehen dienen oder als Werkzeuge zur Manipulation eingesetzt werden. Um die narrative Falle zu umgehen, ist ein Bewusstsein für unsere kognitiven Grenzen essenziell. Ein offener Umgang mit Unsicherheit, das Hinterfragen von Ursachen und Wirkungen sowie eine gesunde Skepsis gegenüber einfachen Erklärungen sind wichtige Kompetenzen, die in der Bildung und Medienkompetenz weiter gestärkt werden sollten.

Auch der Umgang mit wissenschaftlichen Ergebnissen spielt eine zentrale Rolle. Studien sollten kritisch hinterfragt, Methoden verstanden und Ergebnisse in ihrem Kontext bewertet werden. Gerade im Zeitalter von Information Overflow und „Fake News“ ist es wichtiger denn je, Fakten von erfundenen Geschichten zu unterscheiden. In Medien, Politik, Bildung und Alltag lohnt es sich, gewohnheitsmäßig zwischen der Geschichte und der Realität zu unterscheiden sowie auf Belege zu achten, die über narratives Gefallen hinausgehen. Nur so können wir uns vor Fehlschlüssen schützen, unsere Entscheidungsfähigkeit verbessern und eine Kultur fördern, die Komplexität und Unsicherheit anerkennt, anstatt sie zu verdrängen.

Nicholas Nassim Talebs Werk hat uns gelehrt, dass die Welt unvorhersehbar, chaotisch und oft irrational ist. Unsere Aufgabe ist es, mit dieser Unsicherheit zu leben, ohne in der narrativen Falle stecken zu bleiben – stets mit offenen Augen und dem Wissen um das, was wir nicht wissen können. Das ist eine anspruchsvolle, aber lohnende Herausforderung für das 21. Jahrhundert.

![Was Angkor Wat Built 1M Years Ago? [video]](/images/C77F368A-A182-4EBB-92E3-D2DC1431BCFF)