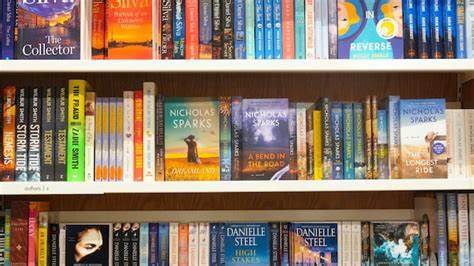

Im Jahr 2025 sorgte ein ungewöhnlicher Vorfall in der Medienwelt für erhebliches Aufsehen: Ein von Künstlicher Intelligenz erstellter Leitfaden zu Sommerbüchern, die überhaupt nicht existieren, wurde sowohl in der Chicago Sun-Times als auch in der Philadelphia Inquirer veröffentlicht. Diese beiden renommierten Tageszeitungen hatten ohne Kenntnis der irreführenden Inhalte eine Sommerbeilage übernommen, deren Buchvorschläge komplett fiktiv waren. Diese Enthüllung führte zu einer breiten öffentlichen Diskussion über den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) im Journalismus und die Qualitätskontrolle bei redaktionellen Beiträgen und externen Werbemitteln. Der Hintergrund der Geschichte offenbart eine Vielzahl von Themen, von der schnellen Verbreitung von KI-generierten Inhalten über das Vertrauen in Medien bis hin zur Herausforderungen für die Zukunft von Nachrichtenagenturen und Verlagen. Der Ursprung des fehlerhaften Beitrags liegt bei einem Autoren namens Marco Buscaglia, der für die Firma 404 Media tätig ist.

Die Firma produziert Sommer-Buchführer, die an verschiedene Kundenzeitungen verteilt werden sollen. Eigentlich waren diese Leitfäden als generische landesweite Empfehlungen gedacht, doch die Ausgabe, die Buscaglia mit Hilfe von KI erstellte, enthielt eine Liste von Büchern mit erfundenen Titeln und Autoren. Die irrtümlich veröffentlichte Ausgabe wurde nicht vom Redaktionsteam der Sun-Times oder der Inquirer erstellt oder genehmigt, sondern war Teil eines externen Werbe- oder Content-Supplements. Buscaglia selbst gab offen zu, die KI-Technologie für die Hintergrundrecherche genutzt zu haben, jedoch versäumt zu haben, die Inhalte gründlich zu überprüfen. Er zeigte sich „vollkommen beschämt“ und übernahm die volle Verantwortung für das Versehen.

Dieser Vorfall verdeutlicht die zunehmende Rolle, die Künstliche Intelligenz in der Medienbranche spielt, und hebt zugleich die Risiken hervor. KI-Tools können für Redakteure, Journalisten und Content-Ersteller wertvolle Unterstützung bei der Recherche, Texterstellung und Datenanalyse bieten. Dennoch ist die menschliche Nachprüfung essenziell, um Fehler, Halluzinationen (wie die KI gern selbst erfundene Fakten nennt) und Verfälschungen zu vermeiden. Der Fehler der beiden Zeitungen zeigt, wie fehlende Kontrolle zu einem Vertrauensverlust bei den Lesern führen kann. Leser waren irritiert und verärgert, da die empfohlenen Sommerbücher nicht erhältlich waren und die Glaubwürdigkeit des Mediums in Frage stellten.

Die Chicago Sun-Times hat im Nachgang den Vorfall öffentlich thematisiert und klargestellt, dass es sich bei dem fehlerhaften Beitrag um keinen redaktionellen Inhalt, sondern um ein externes Werbematerial handelte, das ohne ihre direkte Zustimmung publiziert wurde. Die Zeitung sieht den Vorfall als ernsthafte Angelegenheit und recherchiert, wie es zu dieser Veröffentlichung kommen konnte. Interessanterweise war die Sun-Times vor einigen Jahren mit Chicago Public Media verschmolzen worden, um die wirtschaftlichen Herausforderungen in einer hart gedrängten Medienlandschaft besser bewältigen zu können. Dennoch musste die Redaktion vor Kurzem erhebliche Personalkürzungen hinnehmen, was zeigt, wie angespannt die finanzielle Lage vieler Zeitungsverlage weiterhin ist. Unter diesem Druck kann es verständlicherweise zu Qualitätsproblemen und Kontrolllücken kommen.

Ähnlich wie bei der Sun-Times war auch die Philadelphia Inquirer betroffen. Es zeigte sich, wie ein und derselbe KI-generierte Leitfaden an verschiedene Medien ausgeliefert wurde, ohne dass die individuellen Redaktionen die Inhalte auf Verlässlichkeit prüften. Solche systemischen Schwächen werfen Fragen auf, wie Verlage Inhalte zukünftig managen und welche Rolle KI dabei spielen darf. In einer Welt, in der Informationen immer schneller hergestellt und verbreitet werden, sind Mechanismen zur Verifikation und zur Fehlervermeidung notwendiger denn je. Die Offenlegung und Debatte über diese speziell fiktiven Sommerbuch-Vorschläge bieten eine Lehrstunde für alle, die im Bereich Medienproduktion, Journalismus und Verlagswesen tätig sind.

Einerseits unterstreicht der Vorfall den Nutzen von KI-Technologien und ihre Fähigkeit, auf Knopfdruck umfassende Inhalte zu erstellen. Andererseits wird klar, dass technologische Innovationen immer in einem verantwortungsvollen Rahmen verwendet werden müssen. Die menschliche Kontrolle bleibt unerlässlich, um Fakten, Qualität und Glaubwürdigkeit zu sichern. Viele Fachleute diskutieren inzwischen über passende Richtlinien und Qualitätsstandards für KI-basierte Inhalte, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden. Dieser Fehler reflektiert gleichzeitig größere Trends in der modernen Medienwelt.

Der Druck auf traditionelle Zeitungen wächst, während die Ressourcen immer weiter schrumpfen. Gleichzeitig steigt das Bedürfnis der Leserschaft nach verlässlichen Nachrichten und Empfehlungen. KI-basierte Lösungen können helfen, die Produktionskosten zu senken und Inhalte schneller zu erstellen, sofern sie richtig angewendet werden. Die Herausforderung liegt darin, die Balance zwischen Effizienz und Qualitätssicherung zu finden. Im Falle der Chicago Sun-Times und der Philadelphia Inquirer zeigte sich, dass diese Balance noch nicht optimal erreicht wurde.

Interessant ist zudem, dass der Vorfall zuerst in sozialen Medien wie Bluesky Beachtung fand, bevor er von Medienberatern und Journalisten selbst thematisiert wurde. Solche Community- und Netzwerkeffekte spielen bei der Verbreitung von Fehlern und deren Aufklärung eine immer größere Rolle. Die Schnelligkeit, mit der Internetnutzer auf kuriose Funde reagieren, trägt dazu bei, Fehler zeitnah bekannt zu machen und Druck auf die Medienhäuser auszuüben, Verantwortung zu übernehmen. Abschließend bleibt festzuhalten, dass die Veröffentlichung des KI-generierten Sommerbuch-Guides, der fiktive Titel enthielt, eine bedeutende Medienpanne war, die langfristige Auswirkungen auf den Umgang mit KI in der Medienproduktion haben könnte. Die Branche steht an einem Scheideweg, an dem technologische Unterstützung sowohl als Chance als auch als Risiko betrachtet wird.

Die Lehre aus diesem Fall ist, dass trotz aller Digitalisierung und Automatisierung menschliche Kontrolle und kritisches Denken unverzichtbar bleiben. Medienhäuser müssen ihre Prozesse anpassen, um die Akzeptanz von KI-Technologien sinnvoll zu integrieren und gleichzeitig die Qualität und Integrität ihrer Inhalte zu sichern. Für Leser zeigt die Geschichte, wie wichtig Medienkompetenz und ein hinterfragender Umgang mit Informationen heute sind. Nur so kann Vertrauen in einer schnelllebigen und digitalisierten Nachrichtenwelt erhalten und gestärkt werden.