Kollektiver Narzissmus ist ein psychologisches Phänomen, das zunehmend an Aufmerksamkeit gewinnt, sowohl in der Forschung als auch im öffentlichen Diskurs. Während Narzissmus gemeinhin als individuelle Persönlichkeitsstörung verstanden wird, erweitert sich das Konzept beim kollektiven Narzissmus auf die Sozialpsychologie und beschreibt die übertriebene Selbstliebe und Selbstüberhöhung einer Gruppe, der sich ein Individuum zugehörig fühlt. Diese Form des Narzissmus zeigt sich durch eine verzerrte, oft unrealistisch positive Wahrnehmung der eigenen Gruppe, die eine kontinuierliche Bestätigung von außen verlangt und häufig in Abwehrhaltungen gegenüber Kritik oder wahrgenommenen Angriffen gegenüber der Gruppe mündet. Das Ergebnis sind nicht selten Spannungen und Feindseligkeiten im zwischenmenschlichen und gesellschaftlichen Miteinander, insbesondere gegenüber Gruppen, die als Konkurrenz wahrgenommen werden. Die Entwicklung des Begriffs kollektiver Narzissmus lässt sich bis zu Sigmund Freud zurückverfolgen, der in seinen Schriften auf die psychologischen Mechanismen innerhalb von Gemeinschaften und Nationen hinwies.

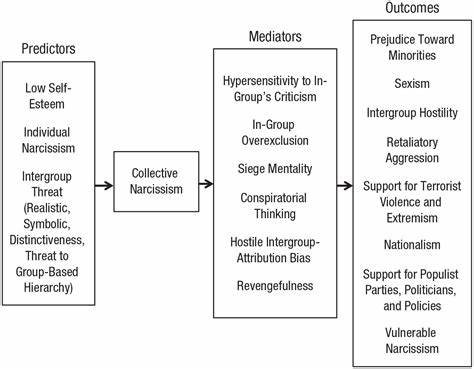

Er beschrieb, wie Gemeinschaften oft mit einer übersteigerten Selbstwahrnehmung agieren und andere Gruppen mit Verachtung betrachten – ein Phänomen, das in späteren Jahren von verschiedenen Psychologen aufgegriffen und vertieft wurde. Erich Fromm sprach beispielsweise in den 1970er Jahren von „Gruppennarzissmus“ im Kontext von destruktivem Verhalten, und Pierre Bourdieu erkannte eine Form des kollektiven Narzissmus innerhalb intellektueller Kreise, die sich selbst übermäßig selbstbewusst betrachteten. Die Theorie erhielt in den letzten Jahrzehnten durch die Arbeiten von Agnieszka Golec de Zavala eine systematische wissenschaftliche Fundierung, unter anderem durch die Entwicklung und Validierung der sogenannten „Collective Narcissism Scale“. Im Kern unterscheidet sich kollektiver Narzissmus deutlich vom klassischen Narzissmus auf individueller Ebene, obwohl beide miteinander verwandt sind. Individueller Narzissmus konzentriert sich auf das eigene Selbstbild, während kollektiver Narzissmus die Selbstüberhöhung einer Gruppe betrifft, die oftmals als Vehikel zur Kompensation persönlicher Unsicherheiten dient.

Die Mitglieder einer kollektiv narzisstischen Gruppe messen dem Ansehen und der Anerkennung ihrer Gruppe eine außerordentliche Bedeutung bei, die ihr Selbstwertgefühl stützt und schützt. Dies macht sie gegenüber kritischen Äußerungen besonders sensibel und führt leicht zu Abwehrreaktionen. Ein entscheidendes Merkmal kollektiven Narzissmus ist die ständige Forderung nach externer Anerkennung und Respekt. Anders als reiner Stolz auf die eigene Gruppe, der aus authentischer Wertschätzung und Zusammengehörigkeit entsteht, ist kollektiver Narzissmus von Unsicherheiten und einem fragilen Selbstbild geprägt. Gruppen, die kollektiven Narzissmus zeigen, fühlen sich oft missverstanden oder unterbewertet, was ihre Mitglieder dazu bringt, aggressiv auf vermeintliche Beleidigungen oder Kränkungen von außen zu reagieren.

Dabei kann der Geltungsanspruch der Gruppe sich auf jegliche Form der sozialen Zugehörigkeit beziehen – von Nationen, Religionsgemeinschaften, politischen Gruppierungen, ethnischen Gruppen bis hin zu Sportvereinen oder sogar akademischen Institutionen. Die Folge dieser Selbstüberhöhung ist häufig eine gesteigerte Feindseligkeit gegenüber Fremdgruppen, die als Bedrohung für den Status der eigenen Gruppe wahrgenommen werden. Diese Feindseligkeit kann sich auf vielfältige Weise äußern, angefangen bei verbaler Abwertung und Vorurteilen bis hin zu tatsächlicher intergruppaler Gewalt. Dabei korreliert kollektiver Narzissmus stark mit sogenannten Verschwörungsdenken, das eine „böse“ Außenwelt konstruiert, die den eigenen Gruppenerfolg sabotieren will. Das Gefühl der Bedrohung wird teilweise bis zu einem irrationalen Ausmaß gesteigert, indem selbst geringfügige oder nicht existente Anlässe als Angriff interpretiert werden.

Der Zusammenhang zwischen kollektiven Narzissmus und ethnischer oder nationaler Identität ist besonders ausgeprägt. Nationalnarcissismus etwa beschreibt ein übersteigertes, fragiles Nationalbewusstsein, das sich durch eine permanente Sensibilität gegenüber der Darstellung der eigenen Nation in der Öffentlichkeit auszeichnet. Diese Gruppen sind häufig besonders aggressiv in der Abwehr von wahrgenommenen Beleidigungen, wie politische oder mediale Kritik, und neigen dazu, andere Nationen oder ethnische Gruppen abzuwerten. Historische Beispiele und Studien verweisen darauf, dass solch kollektiver Narzissmus in frühen Formen eine Rolle bei der Unterstützung autoritärer und totalitärer Regime gespielt hat, die mit übersteigertem Nationalstolz und Abwertung anderer Gruppen arbeiteten. Die Dynamik des kollektiven Narzissmus lässt sich auch in der Führung von Gruppen beobachten.

In vielen Fällen bedient ein charismatischer Führer die Bedürfnisse seiner Anhänger nach Stärke und Bestätigung, die aus ihrer eigenen Unsicherheit heraus entstehen. Laut dem politischen Psychologen Jerrold Post entwickeln sich in solchen Führer-Gefolgschaft-Beziehungen zwei Formen von Narzissmus: Der Führer ist der „spiegelhungrige“ Narzisst, der eine fortwährende Bewunderung sucht, während die Anhänger die Rolle der „idealen hungrigen“ Narzissten übernehmen, die im charismatischen Anführer eine Quelle der Sicherheit und Identifikation finden. Dieses symbiotische Verhältnis verstärkt die kollektive Narzissmusstruktur, da beide Seiten ihren Selbstwert aus der Überhöhung der Gruppe und deren Führungsfigur ziehen. Die sozialen und politischen Implikationen sind dabei immens. Gruppen, die kollektiv narzisstisch veranlagt sind, neigen zu intergruppalem Konfliktverhalten und können durch ihr Verhalten bestehende Spannungen verschärfen oder sogar neue Konfrontationen hervorrufen.

Dies gilt für politische Bewegungen genauso wie für Alltagskonflikte zwischen sozialen Gruppen oder ethnischen Gemeinschaften. Weitere Studien zeigen, dass bereits Kinder in einem Alter von sechs bis neun Jahren gruppenbezogene Vorurteile und defensive Haltung zeigen können, die Parallelen zu kollektivem Narzissmus aufweisen, was die tief verankerte Natur dieses Phänomens unterstreicht. Es ist wichtig zu betonen, dass kollektiver Narzissmus nicht zwangsläufig zu Feindseligkeit führen muss und dass gesunder Gruppenzusammenhalt durchaus ohne die negativen Auswüchse von Narzissmus existieren kann. Der Unterschied liegt in der Balance zwischen einem positiven Selbstbild, das auf realistischen Stärken und Schwächen der Gruppe basiert, und einer fragilen Überhöhung, die auf Abwehrreaktionen fußt. Das Verständnis dieser Dynamiken hilft dabei, soziale Spannungen besser einzuordnen und im besten Fall zu entschärfen.

Des Weiteren überschneiden sich kollektiver Narzissmus und Ethnozentrismus zwar in Teilen, sind jedoch nicht identisch. Ethnozentrismus beschreibt im Kern die Überbewertung der eigenen ethnischen Gruppe als normative Messlatte für alle anderen, während kollektiver Narzissmus eher die fragilen, unsicheren Selbstschutzhaltungen im Umgang mit Bedrohungen von außen herausstellt. Beide Konzepte erklären große Teile intergruppaler Spannungen, doch während Ethnozentrismus stärker auf kulturelle und ethnische Unterschiede fokussiert ist, kann kollektiver Narzissmus jede Form sozialer Gruppenzugehörigkeit betreffen. Im globalen Kontext zeigt sich kollektiver Narzissmus besonders in Gruppen, deren Identität als essenziell für das Selbstverständnis der Mitglieder gilt. Religiöse, nationale und kulturelle Zugehörigkeiten stehen hier oft im Mittelpunkt.

Konfliktzeiten und politische Krisen verstärken dabei die Tendenzen zur kollektiven Überhöhung und Abwehr, was wiederum den Kreislauf aus Unsicherheit, Geltungsbedürfnis und intergruppaler Aggression befeuert. Einige Kulturen, die besonders individualistisch geprägt sind, zeigen zudem eine höhere Neigung, individuelle Großartigkeit auf soziale Gruppen zu projizieren, was den Aufstieg von kollektivem Narzissmus fördern kann. Das Verständnis von kollektivem Narzissmus bietet wertvolle Einblicke für Politik, Soziologie und Psychologie. Es hilft nicht nur, die Ursachen hinter aggressivem oder abwehrendem Gruppenverhalten zu erkennen, sondern eröffnet auch Wege zu präventiven Maßnahmen und Interventionen, die auf gegenseitige Anerkennung und konstruktiven Umgang mit Gruppenkonflikten abzielen. Eine bewusste Reflexion über die eigenen Gruppenzugehörigkeiten und die Tendenz zur Überhöhung kann Gemeinschaften und Gesellschaften befähigen, respektvoller und konstruktiver miteinander umzugehen.

Abschließend lässt sich festhalten, dass kollektiver Narzissmus ein komplexes, tief verwurzeltes Phänomen ist, das weitreichende Auswirkungen auf soziale und politische Strukturen hat. Die Balance zwischen gesunder Gruppenzugehörigkeit und narzisstischer Überhöhung zu finden, bleibt eine Herausforderung, der sich moderne Gesellschaften stellen müssen, um ein friedliches Miteinander zu fördern.