Das Debuggen von Betriebssystemkernen zählt zu den komplexesten Aufgaben der Softwareentwicklung. Besonders bei macOS, dessen Kernel auf der XNU-Architektur basiert, ergeben sich durch proprietäre Mechanismen und eingeschränkte Debugging-Tools vielfältige Herausforderungen. In diesem Zusammenhang gewinnt DTrace als mächtiges Werkzeug immer mehr an Bedeutung. Dieses fortschrittliche Tracing-System erlaubt es Entwicklerinnen und Entwicklern, das System tiefgreifend und nahezu ohne Performance-Einbußen zu beobachten, um Fehlerquellen und unerwartetes Verhalten aufzuspüren. Doch gerade die Nutzung von DTrace auf macOS führt nicht selten zu besonderen Stolpersteinen, die es zu verstehen und zu umgehen gilt.

Dabei zeigt sich, wie eine Kombination aus detaillierten Systemaufrufanalysen, Wissen über Kernelkomponenten und Geschick im Schreiben spezialisierter Tracing-Skripte zum Aufdecken von Systemfehlern führt. Die Entstehung eines Fehlers in einem realen Projekt illustriert diese Problematik eindrucksvoll. Im Lix-Projekt kam es zu einem ungewöhnlichen Verhalten: Daemons verließen sich darauf, ihre Prozesse zu beenden, wenn der zugehörige Client abstürzte oder die Verbindung verlor. Doch unter macOS wurden diese Daemons gelegentlich nicht terminiert. Dieses Phänomen, das mit hoher Wahrscheinlichkeit auf ein Kernelproblem hindeutete, stellte die Entwickler vor eine Herausforderung.

Die Inkonstanz des Fehlers, der nur etwa 80 Prozent der Versuche reproduzierbar war, ließ auf ein Timing-Problem schließen, also eine zeitliche Abfolge, bei der einzelne Systemkomponenten unterschiedlich reagieren. Die Architektur des Lix-Daemons war zu verstehen, um die Fehlerursache zu ermitteln. Wie klassische Unix-Daemons wurde für jede Clientverbindung ein eigener Prozess geforkt. Das erleichtert zwar die Isolation, führt aber dazu, dass die Verbindungsüberwachung auf einfachen blockierenden IO-Aufrufen basiert. Aus diesem Grund arbeiteten Entwickler mit einem separaten „MonitorFdHup“-Thread, der durch Aufruf von poll(2) permanent die Verbindung überprüft.

Sobald ein POLLHUP-Event (Hang-up) erkannt wurde, sollte der Daemon einen Abbruch einleiten. Allerdings zeigte sich, dass auf macOS poll nicht wie vom POSIX-Standard vorgeschrieben funktionierte. MacOS liefert POLLHUP-Events nur dann aus, wenn entsprechende Bits im „events“-Feld gesetzt waren. Dies widerspricht klar der Spezifikation, nach der POLLHUP auch ohne explizites Setzen im „events“-Feld signalisiert werden muss. Diese Abweichung führte am Ende zum Kernproblem.

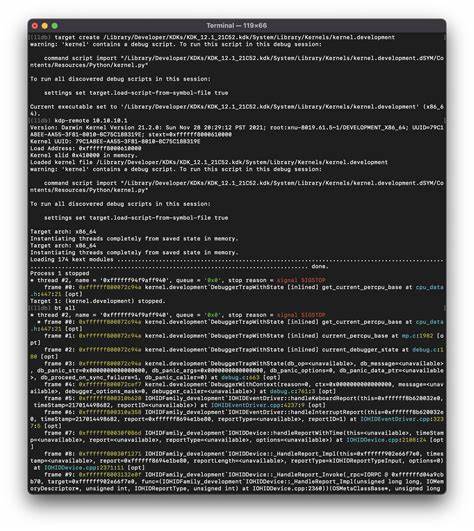

Angesichts der unzureichenden Hilfsmittel unter macOS verzichteten die Entwickler auf Linux-typische Tools wie strace und griffen stattdessen auf DTrace und das darauf aufbauende dtruss zurück. Allerdings macht Apple DTrace-Nutzung nicht leicht: System Integrity Protection (SIP) schränkt die verfügbaren DTrace-Funktionen stark ein, um das System sicherer zu machen. Die Deaktivierung von SIP ist zwar möglich, doch riskant und in produktiven Umgebungen oft nicht praktikabel. Daher entschieden sich die Entwickler, für das Debuggen eine macOS-VM mit deaktiviertem SIP zu verwenden. Dort konnte dtruss effektiv genutzt werden, um Systemaufrufe zu überwachen.

Das eigentliche Problem bei der Standardnutzung von dtruss besteht darin, dass komplexe Zeigerargumente, etwa zu pollfd-Strukturen bei poll-Aufrufen, nicht aufgeschlüsselt werden. DTrace-Skripte der Basisvariante verfolgen in den meisten Fällen nur Zeigeradressen, nicht jedoch die hinterlegten Inhalte. Diese Einsicht führte die Entwickler dazu, eigene DTrace-Skripte zu schreiben, welche gezielt die Daten aus dem Benutzerspeicher mittels copyin extrahieren konnten. Dadurch war es möglich, die Inhalte der übergebenen pollfd-Arrays und kevent-Strukturen einzusehen und nachzuvollziehen, welche Ereignisse tatsächlich registriert und überprüft wurden. DTrace selbst stellte sich als doppelschneidiges Schwert dar.

Einerseits zeichnet es sich durch seine Fähigkeit aus, auch auf Kernelfunktionsebene ohne merklichen Systemeingriff zu arbeiten. Andererseits schränken macOS-spezifische Eigenheiten, fehlende Dokumentation und Sicherheitsmaßnahmen den praktischen Einsatz stark ein. So sind wichtige Werkzeuge wie Kernel-Debugger für macOS auf Apple Silicon weiter nur eingeschränkt verfügbar. Der Zugriff auf Kernelquelle ist limitiert und der Umgang mit Pointer Authentication Codes (PAC) im Kernel erfordert besondere Kenntnisse, um Pointer korrekt zu entschlüsseln und Interpretationen vornehmen zu können. Um den Fehler im Kernel nachzuvollziehen, war es nötig, sich tief in die Netzwerk- und Socket-Subsysteme von macOS zu vertiefen.

Die relevanten Bereiche umfassten uipc_* Funktionen, welche die Unix-Socket-Protokollschicht implementieren, sowie die so*-Familie für generelle Socket-Operationen. Von besonderem Interesse waren außerdem die Mechanismen für Event-Benachrichtigungen über kqueue. Denn die ursprüngliche Verwendung von poll beruhte in macOS intern auf kqueue, was zu subtilen Wechselwirkungen führte. Das Ergebnis der Analyse war aufschlussreich: Der Kern des Fehlers lag darin, dass die verwendete poll(2)-Implementierung unter macOS bei mehreren Datei-Deskriptoren in der Abfrage nicht alle Ereignisse ordnungsgemäß verarbeitete. Insbesondere fehlten POLLHUP-Events, wenn im events-Feld für den jeweiligen Deskriptor nicht vorher die korrekten Ereignis-Typen angegeben wurden.

Weiterhin konnten One-shot-Knote-Ereignisse zum ungewollten Entfernen von Benachrichtigungen führen. Diese Fehlerinformationen waren durch DTrace nachvollziehbar, da die Entwickler ausführliche Stacktraces und Inhalte von Kernelstrukturen sammeln konnten. Neben dem rein technischen Versagen von poll zeigte sich, wie wichtig es für die langfristige Softwarequalität ist, derartige Kernelfehler systematisch zu identifizieren und zu umgehen. So wurde die Nutzung von poll in Lix durch die stabilere und POSIX-konformere kqueue-Schnittstelle ersetzt, was den Fehler praktisch eliminiert hat. Die Erkenntnisse führten auch zu einem besseren Verständnis des Zusammenspiels von Kernelmechanismen und Systemaufruf-APIs in macOS.

Darüber hinaus spiegelte die Fehlersuche die heutigen Spannungen zwischen Sicherheitsmechanismen und Entwicklerbedürfnissen wider. Apple's System Integrity Protection und Pointer Authentication sorgen für hohe Sicherheit, erschweren aber tiefgreifende Systemanalysen, welche für Fehlerkorrekturen essenziell sind. Die eingeschränkte Verfügbarkeit von Kernel-Debuggern und mangelnde offene Dokumentation erfordern teils kreative Workarounds, wie etwa den Einsatz von VMs und selbstgeschriebenen DTrace-Programmen. Zusammengefasst zeigt der Fall, dass trotz der relativ hohen Komplexität eines Betriebssystemkerns klare und methodische Vorgehensweisen beim Debuggen zu durchschlagenden Erkenntnissen führen können. Das Verstehen der POSIX-Spezifikation, gekoppelt mit fundiertem Wissen über macOS-spezifische Abweichungen und einem Werkzeug wie DTrace, ermöglicht eine detaillierte Analyse bislang verborgen gebliebener Probleme.

Für Entwickler, die auf macOS arbeiten, bietet dies wertvolle Erfahrungen und praxisnahe Hinweise, wie man mit Einschränkungen umgehen und nachhaltige Lösungen implementieren kann. Nicht zuletzt verdeutlicht diese Debugging-Reise den hohen Wert von offenen Kommunikationswegen und der geduldigen Zusammenarbeit in der Entwickler-Community. Die Auseinandersetzung mit Kernelproblemen wie dem gemeldeten Fehler steht stellvertretend für die Herausforderungen moderner Systementwicklung, bei der Wissensteilung und innovative Debugging-Techniken unentbehrlich sind. Wer sich mit Kernel-Debugging auf macOS beschäftigt, sollte sich auf eine spannende, mitunter mühselige, aber letztlich lohnende Lernkurve einstellen.