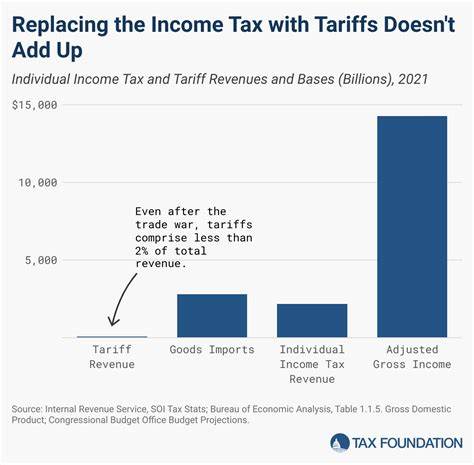

Der Vorschlag von Ex-Präsident Donald Trump, die Bundes-Einkommenssteuer durch Importzölle zu ersetzen, sorgte bereits kurz nach seiner Amtsübernahme für heftige Debatten unter Ökonomen, Politikern und Fachleuten aus dem Finanzsektor. Während Trump während seiner Präsidentschaft immer wieder betonte, dass Zölle nicht nur als Handelsinstrument, sondern auch als erhebliche Einnahmequelle dienen könnten, zeigen Analysen und Kommentare von Experten, dass dieser Plan aus mehreren Gründen als praktisch unmöglich gilt. Die wirtschaftlichen Grundlagen der US-Steuer- und Handelsstrukturen offenbaren gravierende Diskrepanzen zwischen den erwarteten Einnahmen aus Zöllen und den tatsächlichen Steuereinnahmen aus der Einkommenssteuer. Zum Verständnis ist es wichtig, die Funktionsweise beider Instrumente zu betrachten: Die Einkommenssteuer ist die Hauptfinanzierungsquelle der Bundesregierung und generiert aktuell rund drei Billionen US-Dollar pro Jahr. Im Gegensatz dazu basieren Zölle auf den Importen von Waren aus dem Ausland, welche sich ebenfalls in einer Größenordnung von etwa drei Billionen US-Dollar befinden.

Marktanalysen zeigen, dass die US-Importe ungefähr dem Volumen entsprechen, das benötigt würde, um durch Zölle allein die aktuellen Einkommenseinnahmen zu ersetzen. Das Problem liegt jedoch in der Höhe der erforderlichen Zollsätze: Um drei Billionen US-Dollar allein durch Importzölle einzunehmen, wären Zölle von mindestens 100 Prozent auf alle importierten Güter notwendig. Diese extremen Sätze würden nicht nur den internationalen Handel massiv beeinträchtigen, sondern auch zu erheblichen Preissteigerungen bei Konsumgütern führen – zum Nachteil der US-Verbraucher. Darüber hinaus wird in der Realität eine noch deutlich höhere Belastung erwartet. Fachleute wie Erica York, Vizepräsidentin für Bundessteuerpolitik bei der Tax Foundation, weisen darauf hin, dass höhere Zölle die Nachfrage nach Importwaren erheblich reduzieren.

Höhere Preise führen meist zu einem Rückgang der Nachfrage, was wiederum die Einnahmen aus Zöllen stark verringert. Daher könnten laut Experten bis zu 200 Prozent Zoll auf alle Importe nötig sein, um die Einnahmen aus der Einkommenssteuer vollständig zu ersetzen. Ein weiteres entscheidendes Problem bilden die negativen Auswirkungen sehr hoher Zölle auf die Wirtschaft. Historisch gesehen führen übermäßige Zölle oft zu Handelskriegen, in denen Handelspartner mit Gegenmaßnahmen reagieren. Dies bedeutet, dass die US-Exporte ebenfalls belastet würden, was deutsche und internationale Unternehmen sowie amerikanische Arbeiter und Konsumenten trifft.

Handelsbarrieren können zudem Investitionen bremsen, Arbeitsplätze gefährden und langfristige Wachstumschancen hemmen. Der Fall chinesischer Elektrofahrzeuge illustriert die praktischen Grenzen solcher Maßnahmen. Trotz der technologischen Fortschritte und der Wettbewerbsfähigkeit chinesischer Hersteller auf dem Elektrofahrzeugmarkt gibt es auf amerikanischen Straßen kaum Modelle aus China, weil die US-Regierung unter Präsident Biden Zölle von bis zu 100 Prozent eingeführt hat, um die heimische Automobilindustrie zu schützen. Diese Politik führte dazu, dass chinesische Produkte praktisch vom US-Markt verdrängt wurden, wodurch der Zolleinnahmenmechanismus in seiner Absicht ins Leere läuft: Wenn Importe zu stark eingeschränkt sind, ist auch der internationale Handel aus Sicht der Einnahmen tot. Die Einführung hoher Zölle wirkt sich zudem direkt auf den Verbraucherpreisindex aus.

Steigende Preise für importierte Waren führen zu höherer Inflation, was die Kaufkraft der Bevölkerung schmälert. Besonders Haushalte mit niedrigem und mittlerem Einkommen spüren diese Effekte deutlich, da sie einen größeren Anteil ihres Budgets für Konsumgüter ausgeben. Die Folge ist ein wirtschaftliches Ungleichgewicht, das politische Unruhen und soziale Probleme verstärken kann. Experten warnen zudem, dass die Umstellung auf ein zollbasiertes Steuersystem grundlegende strukturelle Probleme mit sich bringt. Das aktuelle Steuersystem beruht auf der Erfassung und Besteuerung von Einkommen, die relativ stabil und vorhersehbar sind.

Zölle hingegen sind dagegen sehr volatil und abhängig von Handelsbeziehungen, Wechselkursen und globalen Wirtschaftsentwicklungen. Ein solches System würde die Haushaltsplanung der Bundesregierung erschweren und könnte in Krisenzeiten zu erheblichen finanziellen Engpässen führen. Finanzmärkte reagieren ebenfalls sensibel auf politische Maßnahmen, die starke Änderungen bei den Einnahmequellen der Regierung signalisieren. Bereits kurz nach Trumps Ankündigungen kam es zu deutlichen Marktturbulenzen und Einbrüchen sowohl an den Aktien- als auch an den Anleihemärkten. Die Unsicherheiten über zukünftige Einnahmen und mögliche Inflationserwartungen führen zu negativer Stimmung unter Investoren.

In der öffentlichen Debatte gibt es auch politische Bedenken. Die Belastung durch sehr hohe Zölle könnte amerikanische Unternehmen unter Druck setzen, da diese mit Kostensteigerungen konfrontiert sind, die auf die Verbraucher abgewälzt werden. Zudem könnte die Verteuerung von importierten Produktionsgütern in bestimmten Branchen, etwa im Technologiesektor, die Wettbewerbsfähigkeit der USA langfristig schwächen. Darüber hinaus ist der internationale Rechtsrahmen innerhalb der Welthandelsorganisation ein weiterer nicht zu unterschätzender Faktor. Viele der vorgeschlagenen Zölle würden Handelsabkommen und Regeln verletzen und könnten Klagen und Vergeltungsmaßnahmen von Handelspartnern provozieren.

Der Gedanke, die Einkommenssteuer vollständig durch eine Einnahmequelle wie Importzölle zu ersetzen, klingt zweifellos verlockend. Weniger direkte Steuerlast für Bürgerinnen und Bürger wäre für viele attraktiv. Allerdings zeigen Logik, mathematische Analysen und wirtschaftliche Erfahrungen, dass dieses Konzept weder in der Praxis noch in der Theorie funktioniert. Die Diskrepanz zwischen den notwendigen Zollsätzen und den realistischen wirtschaftlichen Auswirkungen bedeutet, dass solch ein System zu erheblichen wirtschaftlichen Verwerfungen führen würde. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Umstellung des Steuersystems auf eine ausschließlich zollbasierte Einnahmenquelle weder sinnvoll noch nachhaltig ist.

Die wirtschaftlichen Folgen, die politische Instabilität, die Belastungen für Verbraucher und Unternehmen sowie die Risiken für die internationalen Handelsbeziehungen machen Trumps Plan für Experten und Analysten schlichtweg als illusionär und unmöglich erscheinen. Stark belastete Märkte, abnehmender Handel und die potenzielle Gefährdung der Staatseinnahmen sind Gründe, warum eine diversifizierte und ausgewogene Steuerpolitik weiterhin als unerlässlich für die Stabilität und das Wachstum der US-Wirtschaft gilt.