Die digitale Transformation hat nahezu jeden Lebensbereich durchdrungen. Besonders im Bereich der Personalgewinnung setzen Unternehmen zunehmend auf künstliche Intelligenz (KI), um Bewerbungsprozesse effizienter zu gestalten. Doch mit der Automatisierung kommen auch neue Herausforderungen, insbesondere wenn es um Diskriminierung aufgrund von Alter, Rasse oder anderen geschützten Merkmalen geht. Ein prominentes Beispiel, das die Debatte um Macht, Recht und Ethik bei der Anwendung von KI im Personalwesen neu entfacht hat, ist der Fall Mobley gegen Workday Inc. aus dem Jahr 2025.

Der Rechtsstreit beleuchtet die komplexen Wechselwirkungen zwischen moderner Technologie und arbeitsrechtlichen Anforderungen. Der Kläger Derek Mobley erhob seine Klage gegen das amerikanische Technologieunternehmen Workday Inc., das eine auf künstlicher Intelligenz basierende Bewerberempfehlungssoftware einsetzt. Mobley und eine Gruppe von Mitklägern, alle über 40 Jahre alt, behaupten, dass das KI-System ältere Bewerber systematisch diskriminiere, indem es Rankings und Empfehlungen nach Algorithmen gestalte, die implizit altersbezogene Verzerrungen enthalten. Die Bewerber würden häufig ohne echte Chance auf eine Einladung zum Vorstellungsgespräch abgelehnt.

Diese Anschuldigungen werfen essentielle Fragen zur Fairness und Transparenz von automatisierten Einstellungsverfahren auf. Die Klage wurde im US-Bezirk Northern District of California eingereicht, einem Gericht, das oft mit technikaffinen Fällen betraut ist. Mobley beantragte eine vorläufige kollektive Klagezulassung, um auch anderen Betroffenen die Teilnahme an der Klage zu ermöglichen. Der Antrag wurde vom Gericht genehmigt, womit der Fall als Sammelklage weitergeführt wurde. Diese Entscheidung brachte erstmals die systemweiten Auswirkungen der Software von Workday in den Fokus und sorgte für eine breite öffentliche Debatte über den Einsatz von KI-Systemen in der Personalwirtschaft.

Der Kern der Streitigkeit liegt in der Frage, ob die verwendete KI wirklich diskriminierend agiert oder ob die Ablehnungen durch andere legitime Faktoren erklärbar sind. Workday argumentierte, dass ihre Algorithmen objektiv und auf Daten basierend arbeiteten, die keinerlei altersbezogene Benachteiligung aufweisen. Das Unternehmen verwies darauf, dass KI-Systeme nur die Ergebnisse historischer Einstellungsdaten spiegeln und keine bewussten Diskriminierungen vornehmen. Dennoch war die Anklage erfolgreich insofern, als ein erstes Gericht die kollektive Klage zuließ, was eine neue Dimension der Verantwortung für Technologieunternehmen aufzeigte. Der Fall Mobley vs.

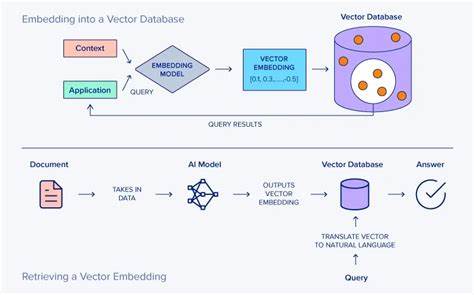

Workday Inc. offenbart den Spannungsbogen zwischen technologischem Fortschritt und sozialer Gerechtigkeit. Unternehmen nutzen KI, um Bewerbungsprozesse zu automatisieren – von der Vorauswahl über die Bewertung von Lebensläufen bis hin zur Empfehlung von Kandidaten. Diese Systeme können enorme Mengen an Daten in kurzer Zeit analysieren und so den Auswahlprozess beschleunigen und vereinfachen. Doch Trust, Fairness und Transparenz geraten hier leicht aus dem Gleichgewicht.

Die Gefahr, dass KI bestehende Vorurteile verstärkt und somit diskriminierende Muster institutionalisiert, ist real und wurde von Mobley exemplarisch aufgezeigt. Besonders der Punkt der algorithmischen Transparenz ist entscheidend. Die meisten KI-Systeme in der Personalbeschaffung arbeiten mit sogenannten Black-Box-Algorithmen, deren Funktionsweise für Mitarbeiter und gar Bewerber nicht nachvollziehbar ist. Ohne klare Einsicht in die Entscheidungsgrundlage ist es kaum möglich, fehlerhafte oder benachteiligende Mechanismen aufzudecken oder zu korrigieren. Der Fall hat deshalb auch eine breitere Diskussion über die gesetzliche Regulierung von KI in der Personalarbeit angestoßen.

Seit dem Verfahren 2025 beschäftigen sich zahlreiche Rechtsexperten, Datenschützer und Ethikkommissionen mit der Frage, wie KI in der Arbeitswelt verantwortungsvoll eingesetzt werden kann. Die Grundsatzurteile und Empfehlungen, die aus dem Mobley-Fall hervorgingen, beeinflussen heute Richtlinien in vielen Ländern, unter anderem strenge Vorgaben zur Dokumentation von Algorithmen sowie die Einführung einer humanen Kontrollinstanz bei automatisierten Entscheidungen. Für Bewerber bedeutet dieser Fall eine Sensibilisierung für versteckte Diskriminierungen im digitalen Bewerbungsprozess. Viele ältere Arbeitsuchende erfahren in der Praxis, wie schwierig es ist, von KI-Systemen wahrgenommen zu werden. Die Folgen reichen weit über die individuelle Karriere hinaus – gesellschaftlich gesehen trägt diese Problematik zur Ungleichheit bei und stellt die soziale Integrationskraft des Arbeitsmarkts infrage.

Aufseiten der Unternehmen ist der Fall ein Weckruf, die Auswahlverfahren kritisch zu hinterfragen und zu überprüfen, ob eingesetzte Technologien wirklich neutral und gerecht funktionieren. Insbesondere international agierende Firmen wie Workday stehen unter dem Druck, ethische Standards und rechtliche Vorgaben einzuhalten, um Reputation und Geschäftserfolg zu sichern. Mobley vs. Workday Inc. hat zudem eine wichtige Rolle in der technischen Weiterentwicklung von KI-Systemen gespielt.

Softwareentwickler und Datenwissenschaftler setzen heute verstärkt auf Erklärbarkeit (Explainable AI), Bias-Testing und kontinuierliches Monitoring, um Fehlentwicklungen zu vermeiden. Damit entstehen neue Berufsfelder und Technologien, die das Ziel verfolgen, automatisierte Systeme für Personalentscheidungen nachvollziehbar und fair zu gestalten. Der Fall verdeutlicht auch die internationale Bedeutung eines ausgewogenen Datenschutzes und der Wahrung der Grundrechte im digitalen Zeitalter. Während KI viele Vorteile bringt, darf der Schutz der Bewerberrechte nicht zur Kostenfrage werden. Stattdessen müssen Technik und Recht Hand in Hand arbeiten, damit automatisierte Prozesse zum Nutzen aller gestaltet werden können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Prozess um Mobley gegen Workday Inc. weit mehr ist als ein gerichtlicher Streitfall – er ist ein Meilenstein der digitalen Demokratie und des Arbeitsrechts. Er fordert Unternehmen, Gesetzgeber und Gesellschaft dazu heraus, eine neue Balance zwischen Effizienz durch Innovation und fairer Behandlung aller Bewerber zu finden. In den kommenden Jahren wird dieser Fall als Referenz dienen, wie KI-gesteuerte Personaleinstellungen gestalten werden, um Diskriminierung zu verhindern und Diversität zu fördern. Die Entwicklungen nach 2025 zeigen zudem, dass der gesellschaftliche Diskurs über KI-Systeme nicht abgeschlossen ist.

Vielmehr sind regelmäßige Anpassungen und Reformen notwendig, um mit der Geschwindigkeit technologischer Innovation Schritt zu halten. Der Fall Mobley vs. Workday dient somit als Impulsgeber für die kontinuierliche Reflexion und Verbesserung moderner Personalauswahlverfahren im digitalen Zeitalter.

![Mobley vs. Workday Inc 2025 [pdf]](/images/30ECD2BA-B5E4-4290-900E-B49E88D1D043)