ADHS, die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, wird oft mit Problemen wie Konzentrationsschwäche und Unruhe assoziiert. Doch immer mehr Wissenschaftler mit ADHS sprechen offen über ihre Erfahrungen und zeigen, dass diese neurodivergente Veranlagung auch besondere Stärken mit sich bringen kann. Ihre Geschichten sind ein Beleg dafür, wie Feuer – in Form von Leidenschaft und Energie – auf Fokus treffen kann, um produktiv und kreativ zu arbeiten. Die Wissenschaftswelt ist geprägt von Disziplin und strukturiertem Arbeiten, doch traditionelle Arbeitsweisen passen nicht für alle Forschenden. Menschen mit ADHS kämpfen häufig mit der Organisation von Arbeitsabläufen und der Planung langfristiger Projekte.

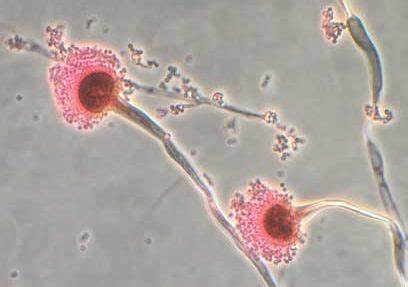

Gleichzeitig verfügen sie oft über eine enorme Begeisterungsfähigkeit und Innovation. Dieses Spannungsfeld prägt den Berufswandel und die Karrierewege vieler betroffener Wissenschaftler. Ein Beispiel ist Lis Gallant, eine Vulkanologin, deren Geschichte zeigt, wie ADHS im akademischen Umfeld sichtbar wird. Gallant beschreibt, dass ihr impulsives Schreiben – erst schnell mehrere Ideen zu Papier bringen und dann daran weiterarbeiten – anfangs als „falsch“ wahrgenommen wurde. Doch gerade diese spontane Herangehensweise erlaubt es ihr, kreativ und produktiv zugleich zu sein.

Durch die bewusste Anpassung ihres Arbeitens findet sie einen eigenen Weg, mit ADHS zu brillieren. Viele Wissenschaftler mit ADHS erfahren jedoch auch Tiefpunkte. Unaufmerksamkeit kann dazu führen, dass sie wichtige Details übersehen oder Fristen nicht einhalten. Die gesetzten Erwartungen an akademische Strenge kollidieren oft mit ihrer natürlichen Arbeitsweise. Dennoch berichten Betroffene, dass die Anerkennung ihrer neurodivergenten Bedürfnisse und adaptive Strategien maßgeblich helfen, diese Herausforderungen zu überwinden.

Im Umgang mit ADHS entwickeln Forscher unterschiedliche Methoden zur Strukturierung ihres Alltags. Manche nutzen technische Hilfsmittel wie Timer, Apps für Aufgabenmanagement und digitale Kalender, um den Überblick zu bewahren. Andere schaffen sich feste Routinen oder gestalten Arbeitsphasen bewusst kurz und abwechslungsreich, um Konzentration zu fördern. Flexibilität statt starrer Zeitpläne wird häufig als Schlüssel zum Erfolg gesehen. Darüber hinaus spielt ein unterstützendes Umfeld eine große Rolle.

Mentoren, Kollegen und Institutionen, die Offenheit für neurodivergente Arbeitsweisen zeigen, ermöglichen es Wissenschaftlern mit ADHS, ihre Potenziale voll auszuschöpfen. Ein wertschätzender Umgang fördert nicht nur das individuelle Wohlbefinden, sondern auch Innovation und Vielfalt in der Forschungsgemeinschaft. Die zunehmende Sichtbarkeit von ADHS in der Wissenschaft trägt auch zu einem besseren Verständnis bei. Es entsteht ein Bewusstsein, dass neurodivergente Denkweisen keinesfalls ein Hindernis sein müssen, sondern einen Mehrwert bieten können. Individuelle Stärken wie vernetztes Denken, Kreativität und hohe Energie sind wertvolle Ressourcen, die es zu fördern gilt.

Zudem setzen sich Betroffene dafür ein, dass akademische Systeme inklusiver werden. Sie fordern flexiblere Anforderungen an Publikationen, Präsentationen und Zeitmanagement. Auch wird die Bedeutung von mentaler Gesundheit betont, um den enormen Druck im wissenschaftlichen Alltag besser zu bewältigen. Diese Initiativen tragen dazu bei, Barrieren abzubauen und Wissenschaft für alle zugänglicher zu machen. Die Geschichte von Wissenschaftlern mit ADHS zeigt, dass Erfolg im Beruf keine Frage von Anpassung an ein starres Normsystem ist, sondern vielmehr davon abhängt, die eigenen Stärken zu erkennen und zu fördern.

Feuer und Fokus müssen dabei nicht im Widerspruch stehen; sie können sich ergänzen und zu außergewöhnlichen Leistungen führen. Durch die Offenheit und das Teilen ihrer Erfahrungen leisten Forscher mit ADHS einen wichtigen Beitrag dazu, Vorurteile abzubauen und den Diskurs über neurodiversität im Wissenschaftsbetrieb voranzutreiben. Ihre Erlebnisse bieten Inspiration für Betroffene und schaffen Verständnis bei Kollegen und Institutionen gleichermaßen. Insgesamt zeigt sich: ADHS in der Wissenschaft ist kein Makel, sondern eine Facette menschlicher Vielfalt, die neue Perspektiven eröffnen kann. Mit der richtigen Unterstützung und Selbstorganisation ist es möglich, Herausforderungen zu meistern und die Leidenschaft für Forschung nachhaltig zu entfachen.

Damit wird deutlich, dass Wissenschaftler mit ADHS nicht nur gegen Hindernisse kämpfen – sondern mit einem einzigartigen Feuer der Kreativität und einem scharfen Fokus Großartiges leisten.