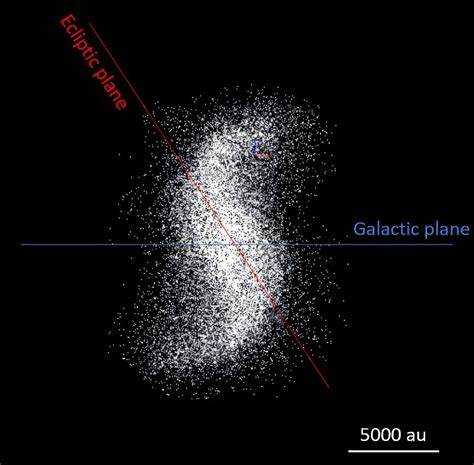

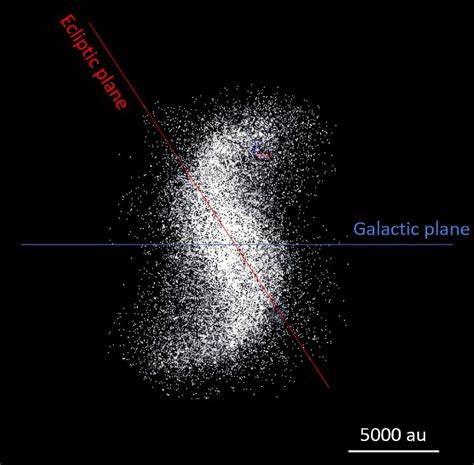

Die inneren Regionen der Oortschen Wolke sind seit langem Gegenstand intensiver wissenschaftlicher Untersuchungen. Als eine weitläufige Ansammlung von eisigen Körpern, die das Sonnensystem in großer Entfernung umgeben, markiert die Oortsche Wolke die äußerste Grenze der Sonnenanziehungskraft. Neueste Forschungen haben jedoch etwas Unerwartetes enthüllt: Eine Spiralstruktur in den inneren Bereichen dieser Wolke. Diese Entdeckung wirft nicht nur ein neues Licht auf die komplexen Dynamiken an den Rändern unseres Sonnensystems, sondern bietet auch ganz neue Perspektiven auf dessen Entstehung und Entwicklungsgeschichte.Die Oortsche Wolke selbst wurde erstmals in den 1950er Jahren vom Astronomen Jan Oort theoretisch postuliert, um die Herkunft von langperiodischen Kometen zu erklären.

Diese gigantische, kugelförmige Ansammlung von Milliarden von eisigen Körpern erstreckt sich von etwa 2.000 bis 100.000 astronomischen Einheiten vom Zentrum der Sonne entfernt. Die Wolke wird in zwei Hauptbereiche unterteilt: die innere Oortsche Wolke, die näher am Sonnensystem liegt und zum Teil auch als Hills-Cloud bekannt ist, und die äußere Oortsche Wolke, die weiter entfernt ist. Während die äußere Wolke als Quelle der meisten langperiodischen Kometen gilt, ist die innere Wolke nach wie vor ein weniger erforschtes Gebiet.

Die Entdeckung einer Spiralstruktur innerhalb der inneren Oortschen Wolke ist eine bemerkenswerte Entwicklung. Sie wurde durch computergestützte Simulationen sowie präzise Beobachtungen von Himmelskörpern ermöglicht, die ungewöhnliche Bewegungsmuster aufweisen. Diese spiralförmige Formation ist vermutlich das Ergebnis komplexer Gravitationswechselwirkungen. Die Sonne ist dabei nicht der einzige Spieler; auch nah vorbeiziehende Sterne, vorübergehende Begegnungen mit Molekülwolken und die galaktische Gezeitenkraft spielen hier eine Rolle. Diese Kräfte wirken zusammen, um die Umlaufbahnen der kleineren Körper zu beeinflussen und dadurch die spiralige Struktur zu formen.

Das Vorhandensein einer Spiralstruktur in der inneren Oortsche Wolke hat weitreichende Konsequenzen für unser Verständnis der Dynamik der Randgebiete des Sonnensystems. Es zeigt, dass selbst in den abgelegenen Regionen eine hohe Dynamik herrscht und dass das Sonnensystem kein isoliertes System ist, sondern ständigen Wechselwirkungen mit seiner Umgebung unterliegt. Diese Erkenntnis kann helfen, die Entstehung und Entwicklung von Kometenbahnen besser zu verstehen – und damit letzten Endes auch ihre potenzielle Bedrohung für die Erde besser abzuschätzen.Darüber hinaus wirft die Spiralstruktur Fragen darüber auf, wie unsere Heimatgalaxie, die Milchstraße, das Sonnensystem in seiner Entwicklung beeinflusst. Die galaktischen Gezeitenkräfte, die durch die Rotation der Milchstraße erzeugt werden, üben kontinuierlich Einfluss auf die Oortsche Wolke aus, verändern die Bewegungen der Körper und könnten somit zur Entstehung der Spiralstruktur beitragen.

Zudem können nahe vorbeiziehende Sterne, die gelegentlich durch die galaktische Nachbarschaft unseres Sonnensystems fliegen, gravitative Störungen verursachen. Diese Ereignisse könnten die Spiralstruktur verstärken oder verändern.Für die Astronomie und Astrophysik ergeben sich aus dieser Entdeckung eine Reihe von spannenden Forschungsrichtungen. Zum Beispiel könnte die genaue Untersuchung der Spiralstruktur Aufschluss darüber geben, wie das frühe Sonnensystem mit seinem interstellaren Umfeld interagierte. Die Analyse der Bewegungen der darin enthaltenen Objekte könnte Informationen über vergangene Begegnungen mit anderen Sternen oder mit galaktischen Gaswolken liefern.

Dies wiederum erweitert unser Wissen über die Geschichte und die weitere Entwicklung unseres eigenen kosmischen Umfeldes.Ein weiteres interessantes Element ist die mögliche Rolle der Spiralstruktur bei der Steuerung der Zahl der Kometen, die ins innere Sonnensystem gelangen. Kometen sind nicht nur faszinierende Himmelskörper, sondern beeinflussen auch die planetare Atmosphäre und könnten sogar eine Rolle bei der Entstehung des Lebens auf der Erde gespielt haben, indem sie Wasser und organische Moleküle lieferten. Eine Spiralstruktur, die den Fluss von Objekten innerhalb der Oortschen Wolke moduliert, könnte somit indirekt Einfluss auf diese Prozesse genommen haben.Die technischen Herausforderungen, die mit der Untersuchung der inneren Oortschen Wolke verbunden sind, dürfen nicht unterschätzt werden.

Die enorme Entfernung und die geringe Helligkeit der Objekte erfordern hochsensible Instrumente und fortschrittliche Analyseverfahren. Fortschritte in der Teleskoptechnik, bessere Simulationen und neue Raumfahrtmissionen versprechen jedoch, künftig detailliertere Daten über die Zusammensetzung, Struktur und Dynamik dieser Region zu liefern.Insgesamt zeigt die Entdeckung der Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke, wie sehr unser Bild des Sonnensystems im Wandel begriffen ist. Während frühere Modelle oftmals von statischen und vereinfachten Ansätzen ausgingen, zielt die aktuelle Forschung darauf ab, die vielfältigen und dynamischen Wechselwirkungen im Äußeren unseres Sonnensystems zu verstehen. Diese Entwicklung eröffnet nicht nur spannende wissenschaftliche Perspektiven, sondern trägt auch dazu bei, das Bewusstsein für die Komplexität unseres kosmischen Zuhauses zu schärfen.

Zukünftige Studien werden ohne Zweifel neue Details und vielleicht auch weitere unerwartete Strukturen aufdecken. Dabei ist die Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke ein wichtiger Hinweis darauf, wie eng verwoben das Sonnensystem mit seiner galaktischen Umgebung ist und welche faszinierenden Geheimnisse noch darauf warten, enthüllt zu werden. Die Erforschung dieser entlegenen Regionen leistet somit einen wertvollen Beitrag zur ganzheitlichen Betrachtung des Universums und unserer Rolle darin.