Die Welt der Kryptowährungen hat in den letzten Jahren einen rasanten Aufstieg erlebt und die Finanzwelt grundlegend verändert. Während die Technologie hinter diesen digitalen Währungen immer mehr an Bedeutung gewinnt, scheinen viele Regierungen weltweit zunehmend verunsichert zu sein. Besonders das Prinzip der Dezentralisierung, das Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und viele andere auszeichnet, sorgt für Sorge bei staatlichen Institutionen. Doch was genau macht dezentrale Netzwerke so beängstigend für Regierungen? Und warum kämpfen sie teilweise mit einer ablehnenden Haltung gegenüber dieser innovativen Form der digitalen Geldwelt? Zunächst muss man verstehen, dass der Kern von Kryptowährungen die Blockchain-Technologie ist, die ein dezentrales Netzwerk ermöglicht. Das bedeutet, dass keine einzelne zentrale Instanz die Kontrolle über das komplette System hat.

Im Gegensatz zu traditionellen Finanzsystemen, bei denen Banken und Regierungen klare Kontroll- und Eingriffsmöglichkeiten besitzen, verteilt sich die Macht bei Kryptowährungen auf eine Vielzahl von Teilnehmern weltweit. Diese Architektur wurde einst bewusst so entwickelt, um Robustheit, Transparenz und Unabhängigkeit vom staatlichen Einfluss sicherzustellen. Für Regierungen, die traditionell den Finanzmarkt regulieren und überwachen, stellt dieses Konzept eine echte Herausforderung dar. Die Möglichkeit, Geldflüsse jederzeit zu verfolgen, steuerlich zu erfassen oder Geldwäsche effektiv zu bekämpfen, wird durch die Anonymität und die oft grenzüberschreitende Natur von Kryptowährungen erschwert. Während sich Banken an Gesetze halten müssen und Kontoheiten sowie Transaktionen offenlegen, bieten dezentrale Netzwerke kaum Ansatzpunkte für solche Eingriffe.

Ein weiterer Aspekt, der für Regierungen problematisch ist, ist die potenzielle Gefährdung der wirtschaftlichen Stabilität durch Kryptowährungen. Wenn immer mehr Kapital aus traditionellen Finanzsystemen in digitale Währungen fließt, kann dies zu einer Reduzierung der Geldmittel führen, die für Kredite und Investitionen bereitstehen. Ein verminderter Kapitalfluss könnte das Wirtschaftswachstum bremsen oder gar destabilisieren. Besonders in Krisenzeiten sorgt diese Entwicklung für Unsicherheit auf politischer Ebene. Darüber hinaus ermöglichen manche Kryptowährungen durch ihre anonyme und unregulierte Struktur Aktivitäten, die als illegal oder bedrohlich eingestuft werden – von Geldwäsche über Steuerhinterziehung bis hin zur Terrorismusfinanzierung.

Diese Risiken erhöhen den Druck auf Regierungen, strenge Regulierungen einzuführen, um solche Missbräuche zu unterbinden. Trotz dieser Bedenken sehen viele Experten und Befürworter in der Blockchain-Technologie aber auch großes Potenzial. Die Dezentralisierung führt zu einer Demokratisierung des Finanzmarktes, da sie es auch Privatanlegern ermöglicht, Zugang zu neuen und innovativen Investitionsmöglichkeiten zu erhalten. Dies schafft Chancen für eine breitere Beteiligung an der Wirtschaft und könnte traditionelle Gatekeeper in den Finanzmärkten herausfordern. Die Transparenz der Blockchain, die jede Transaktion nachvollziehbar macht, bietet zudem eine neue Form der Sicherheit, die in manchen Aspekten sogar den etablierten Systemen überlegen ist.

Diese Technologie könnte in Zukunft dazu beitragen, Vertrauen aufzubauen und Betrug zu reduzieren, sofern sie richtig implementiert und genutzt wird. Ein jüngstes Beispiel für die Spannungen zwischen dezentraler Innovation und staatlicher Regulierung ist das Thema „Staking“. Dabei halten Nutzer bestimmte Kryptowährungen, um Transaktionen auf der Blockchain zu verifizieren und dadurch Belohnungen zu erhalten. Einige Regierungen und Aufsichtsbehörden betrachten Staking als eine Art Wertpapiergeschäft, weshalb sie es streng regulieren wollen. Diese Herangehensweise zeigt, wie komplex und neu der rechtliche Umgang mit solchen Finanzformen ist und wie sehr er im Wandel begriffen ist.

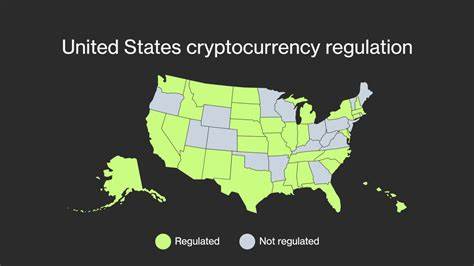

Betrachtet man die Situation in den USA, herrscht eine Mischung aus Unterstützung und restriktiven Maßnahmen vor. Einige Politiker und Behörden sind offen für Innovation und erkennen die Chancen, die Kryptowährungen bieten. Gleichzeitig gibt es aber starke Kräfte, die wegen der unsicheren Rechtslage und der potenziellen Risiken restriktivere Regeln fordern. Diese zweiseitige Haltung führt zu einem Flickenteppich aus Vorschriften, der sowohl Investoren als auch Unternehmen verunsichert. Für die Zukunft ist davon auszugehen, dass Regierungen weltweit weiter mit dem Thema Kryptowährungen ringen werden – denn sie stehen vor der Herausforderung, einerseits technologische Innovation zu fördern und andererseits öffentlichen Schutz und Finanzstabilität zu gewährleisten.

Dabei wird es notwendig sein, neue regulatorische Ansätze zu entwickeln, die das Wesen der Dezentralisierung respektieren und gleichzeitig Missbrauch verhindern. Insgesamt zeigt die Debatte um die Regulierung von Kryptowährungen eine tiefgreifende Veränderung in den Machtstrukturen des Finanzwesens. Die Dezentralisierung, die einst als technologische Innovation gedacht war, entpuppt sich zunehmend als Herausforderung für staatliche Kontrollmechanismen. Für Regierungen ist die Angst vor dem Kontrollverlust verständlich, doch könnte eine zu strenge Regulierung die vielen positiven Aspekte dieser Technologie behindern. Die nächsten Jahre werden entscheidend sein, wie sich der Umgang mit Kryptowährungen weltweit entwickelt.