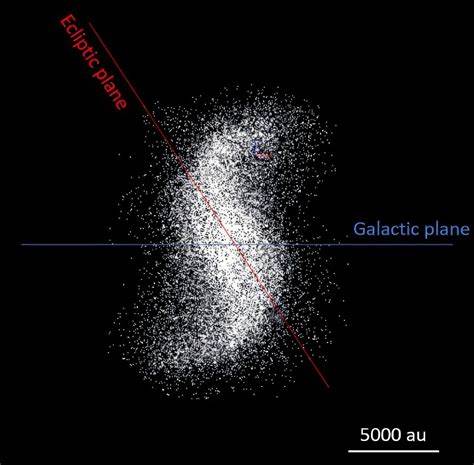

Die Oortsche Wolke gilt als eines der am wenigsten erforschten geheimnisvollen Gebiete unseres Sonnensystems. Sie ist eine riesige sphärische Ansammlung von Kometen und anderen kleinen Himmelskörpern, die den gravitativen Einfluss der Sonne am Randbereich des Sonnensystems spüren. Innerhalb dieser Wolke gibt es einen inneren Bereich, auch als innere Oortsche Wolke bezeichnet, dessen genaue Struktur und Dynamik bisher nur begrenzt bekannt sind. Die jüngsten Entdeckungen einer Spiralstruktur in diesem inneren Bereich werfen ein neues Licht auf die komplexen Prozesse, die in dieser Region ablaufen, und laden Wissenschaftler dazu ein, die Ursprünge der Oortschen Wolke neu zu überdenken. Die Oortsche Wolke ist als Quelle zahlreicher Langperioden-Kometen bekannt und erstreckt sich schätzungsweise von etwa 2.

000 bis zu 100.000 astronomischen Einheiten (AE) von der Sonne entfernt. Während der äußere Teil der Wolke eine nahezu isotrope Kugelform aufweist, wurde in jüngster Zeit durch astronomische Beobachtungen und Computersimulationen eine Spiralstruktur im inneren Bereich identifiziert. Diese Entdeckung ist besonders bedeutend, da sich dadurch Hinweise auf die frühzeitige Entwicklung unseres Sonnensystems ableiten lassen. Die innere Oortsche Wolke, auch als Hills-Region bezeichnet, befindet sich in einem Bereich von etwa 2.

000 bis 20.000 AE zur Sonne. In diesem Bereich sind die Bahnen der dort befindlichen Objekte schwer zugänglich für direkte Beobachtung, was die Erforschung lange erschwerte. Dank verbesserter Teleskoptechnologie und ausgefeilter Modelle lassen sich nun jedoch Rückschlüsse auf die Verteilung und Bewegungen der kleinsten Himmelskörper möglich machen. Die Spiralstruktur, die innerhalb dieses Gebiets entdeckt wurde, besteht aus mehreren Bändern von Objekten, die sich scheinbar in einem spiralförmigen Muster um die Sonne bewegen.

Dieses Muster lässt sich nicht einfach durch gravitative Kräfte allein erklären, sondern weist auf frühere Verschiebungen oder externe Einflüsse hin. Eine plausible Erklärung für die Entstehung der Spiralstruktur könnte die Wechselwirkung mit nahen Sternen während der Jugendphase der Sonne im Sternhaufen sein. Als unsere Sonne entstanden ist, befand sie sich in einem dichten Sternhaufen mit vielen anderen jungen Sternen. Die gravitativen Einflüsse dieser nahen Sterne könnten die Bahnen von Kometen und kleinen Objekten in der inneren Oortschen Wolke verzerrt und zu einer spiralähnlichen Verteilung geführt haben. Verschiedene Simulationen belegen, dass solche Sternpassagen das junge Sonnensystem nachhaltig prägen und Strukturen in der Oortschen Wolke hervorrufen können.

Darüber hinaus könnten die Spiralstrukturen auf das Vorhandensein noch unentdeckter massereicher Objekte in der Nähe hinweisen, die als sogenannte „Planet Nine“ oder andere große Körper beschrieben werden. Solche massereichen Himmelskörper würden durch ihre Gravitationswirkung Objekte in der Oortschen Wolke auf spiralförmige Bahnen zwingen. Die Suche nach planetaren Begleitern unseres Sonnensystems ist daher noch spannender geworden, da die Spiralstruktur ein indirekter Hinweis auf die Existenz solcher Körper sein könnte. Neben diesen externen Faktoren spielen auch die langzeitlichen Gravitationswechselwirkungen zwischen den Objekten in der inneren Oortschen Wolke eine wichtige Rolle bei der Formung der Spiralstruktur. Komplett unabhängig von störenden Einflüssen kann ein gravitives Gleichgewicht dazu führen, dass sich Objekte in gewissen Bahnmustern mit spiralähnlicher Anordnung ansammeln.

Solche kollektiven Bewegungseffekte sind aus galaktischen Skalen bereits bekannt, könnten jedoch nun auch auf kleinere Maßstäbe innerhalb unseres Sonnensystems angewandt werden. Die Einsicht in die Spiralstruktur hat weiterhin Konsequenzen für unser Verständnis von Kometenbahnen und deren Herkunft. Kometen, die von der inneren Oortschen Wolke aus ins innere Sonnensystem geschickt werden, könnten durch die Spiralstruktur in ihrer Anzahl und ihrem Verhalten beeinflusst sein. Es wäre denkbar, dass bestimmte Positionen innerhalb der Spiralstruktur bevorzugt Kometen auf Umlaufbahnen bringen, die uns beobachten lassen, wie Veränderungen in der Oortschen Wolke direkten Einfluss auf das Leben auf der Erde und auf irdische astronomische Phänomene haben können. Das Studium dieser Spiralstruktur ist außerdem für astrophysikalische Modelle der Entstehung von Planetensystemen von großer Bedeutung.

Sie zeigt, dass die frühe Entwicklungsphase von Sonnensystemen komplizierter und von vielfältigen Kräften geprägt ist, als bislang angenommen. Die Dynamik der Gas- und Staubscheibe, das Zusammenwirken mit benachbarten Sternen sowie die Wechselwirkungen in Sonnensystemen mit mehreren Planeten könnten ähnliche Muster hervorrufen. Somit dient die innere Oortsche Wolke als Schlüssel zur Erforschung von Vorgängen, die vermutlich bei zahlreichen anderen Sternsystemen ebenfalls eine Rolle spielen. In der Praxis eröffnet die Erforschung der Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke neue Forschungsfelder und fordert innovative Beobachtungstechniken. Die direkte Sichtbarmachung der Objekte in Millionen Kilometern Entfernung ist äußerst anspruchsvoll, so dass indirekte Methoden, wie das Studium von Kometenbahnen und Simulationen, immer wichtiger werden.

Die Kombination aus Boden- und Weltraumteleskopen, ergänzt durch leistungsfähige Supercomputer, ist hierfür inzwischen unverzichtbar. In Zukunft könnten geplante Missionen und erweiterte Beobachtungen mit neuen Instrumenten weitere Details über die Spiralstruktur liefern und helfen, offene Fragen zu klären. Auch die Entdeckung zusätzlicher langperiodischer Kometen mit außergewöhnlichen Bahnen könnte wichtige Hinweise auf die genauen Mechanismen der Entstehung und Erhaltung der Spiralstruktur geben. Zusammenfassend zeigt die Entdeckung der Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke eindrücklich die Komplexität eines Gebiets, das lange als gleichmäßig und sphärisch angenommen wurde. Die Erforschung dieser Strukturen fördert nicht nur das Verständnis über die Entwicklung unseres eigenen Sonnensystems, sondern auch über kosmische Prozesse, die universell auf vielfältige Weise stattfinden.

Die Oortsche Wolke wird damit zu einem noch faszinierenderen Schauplatz der astronomischen Forschung, in dem sich mit jedem Fortschritt neue Geheimnisse eröffnen.