Im Sommer 2025 sorgte ein ungewöhnlicher Vorschlag in der Technologiewelt und der Bay Area für Aufsehen. James Ingallinera, ein selbstbezeichneter «Startup-Bro» und Gründer, forderte den damaligen Präsidenten Donald Trump öffentlich dazu auf, ihm 500 Acres des ehemaligen Marinestützpunkts Alameda Point zu übergeben. Sein Ziel ist es, auf diesem Areal eine unabhängige, technologische Utopie zu errichten, die er als «Silicon Valley 2.0» bezeichnet. Schon die Dimension seiner Vision klingt ambitioniert und erinnert an das Manhattan Project, an das er mehrfach anknüpfte.

Doch was steckt hinter dieser Idee und weshalb sorgte sie für so große Diskussionen? Alameda Point ist ein historisches Gelände an der Westspitze der Insel Alameda in der Bucht von San Francisco. Nach der Stilllegung der Marinebasis 1997 wurde das Gelände größtenteils an die Stadt Alameda übergeben, die seit Jahrzehnten an Plänen für die Entwicklung und Erschließung des Geländes arbeitet. Darunter fallen unter anderem ein medizinisches Versorgungszentrum für Veteranen und ein regionaler Park, die bereits von städtischen Behörden und Bundesinstitutionen geplant und umgesetzt werden. Der Vorschlag von Ingallinera kam daher völlig überraschend und stieß bei den Verantwortlichen auf Unverständnis. Ingallineras Idee geht weit über eine einfache Stadtplanung hinaus.

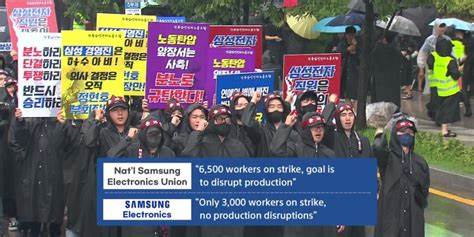

Die Vision sieht eine eigenständige juristische und wirtschaftliche Zone vor, die – so seine Worte – von «den härtesten Deep-Tech-Gründern Amerikas» regiert wird. In dieser speziellen Zone sollen hochmoderne Technologieunternehmen entstehen, die besonders auf Künstliche Intelligenz (KI) fokussiert sind und die technologische Vorherrschaft der USA in diesem essentiellen Zukunftsfeld sicherstellen sollen. Er spricht von einem «American Renaissance», die durch bahnbrechende Innovationen ganze Industrie- und Handelsketten revolutionieren und sogar geopolitische Machtverhältnisse neu ordnen könne – ganz konkret mit dem Ziel, China im Bereich der Technologieentwicklung zu überflügeln. Mit der Firma Frontier Valley und einem ambitionierten 13-minütigen Video, das mit futuristischen Visualisierungen und dramatischer Musik unterlegt ist, öffnete Ingallinera das Projekt einem breiteren Publikum. Das Video zeigt futuristisch anmutende Hochhäuser, automatisierte Wohnkomplexe und sogar Flugszenen mit Raumschiffen – all das visualisiert eine Art Science-Fiction-Stadt, die in wenigen Jahren Realität sein soll.

Komplett mit einer mehrheitlich robotisierten Arbeitskraft, so die Darstellung, könnte die Stadt bis zu 10.000 Menschen beherbergen und dabei 3 Millionen Quadratfuß Bürofläche für Startups bieten. Hinter der Vision steckt ein deutlicher Glaube an die Kraft und Schnelligkeit privater und technologischer Innovation, die mit den bisherigen politischen und bürokratischen Strukturen nicht erreicht werde. Nach Ingallinera ist der Schlüssel zu einem unvergleichlichen Fortschritt die Errichtung eines eigenständigen und radikal entbürokratisierten Zentrums, das auf modernste Technologien setzt und mit ausreichender finanzieller Unterstützung von Regierung und großen Technologieunternehmen realisiert werden soll. Allerdings sind viele der Details des Projekts äußerst vage und der potentielle finanzielle Rahmen bleibt unklar.

Ingallinera nennt mögliche Finanzierungsquellen wie staatliche Mittel und «Cost-Sharing»-Vereinbarungen mit Tech-Giganten, ohne genauer zu erläutern, welche Unternehmen daran beteiligt sein könnten. Auch technologische und infrastrukturelle Herausforderungen bleiben offen. Die Bodensubstanz des ehemaligen Marinestützpunkts besteht zum großen Teil aus aufgeschüttetem Land, was den Bau großer und schwerer Gebäude erschwert und sehr kostenintensiv machen würde. Die lokale Politik reagierte zurückhaltend bis ablehnend auf die plötzliche Project-Ankündigung. Verteter der Stadt Alameda erklärten, dass das Unternehmen Frontier Valley nicht mit ihnen in Kontakt getreten sei.

Stattdessen arbeiten städtische Institutionen seit Jahren mit Bundesbehörden an Projekten, welche die Bedürfnisse der Gemeinschaft und der Veteranen in den Vordergrund stellen. Besonders der Stadtrat zeigte sich irritiert und kritisierte den Versuch einer Landübertragung an einen privaten Gründer ohne Transparenz oder konkrete Umsetzungskonzepte. Die mehrjährige und sorgfältige Planung für Alameda Point könne durch einen solchen Alleingang erheblich gestört werden. Auch in der Bevölkerung gibt es gemischte Reaktionen. Viele Anwohner betrachten die Idee als unrealistisch und fehlgeleitet – rundweg als «technologische Luftnummer» gescholten.

Der Vorwurf, es handle sich bei dem Initiator um einen «Netzwerk-Staat»-Grifter, also jemanden, der auf Kosten der Öffentlichkeit mit schönen Worten und technologischen Buzzwords Kapital schlagen möchte, ist nicht selten. Grundsätzlich sehen viele Bewohner die Priorität bei bezahlbarem Wohnraum, Parkflächen und respektvollem Gedenken an die historische Bedeutung der Anlage. Interessanterweise gehört die Idee, auf ehemaligem Bundesland sogenannte «Startup Cities» oder «Network States» zu errichten, zu einem weltweit diskutierten, aber auch extrem kontroversen Trend. Prominente Köpfe der Tech-Szene, wie Marc Andreessen oder Peter Thiel, verfolgen ähnliche Konzepte, die eine weitgehende Privatisierung und eigenständige Regierungsformen für Technologie-Hubs vorsehen. Dabei sollen innovative Ökosysteme entstehen, die frei von vielen der Einschränkungen traditioneller Stadtplanung sind und auf die Superpower-Technologien der Zukunft setzen.

Erste Vorstöße gibt es auch in Regionen wie Honduras, Grönland oder Nigeria. Doch diese Projekte bleiben rechtlich und praktisch umstritten. Donald Trump hingegen zeigte auf seinem Wahlkampffeld eine gewisse Neigung, solche «Freedom Cities» auf Bundesland einzurichten – sogar bis zu zehn Standorte hatte er vorgeschlagen, unter anderem das Presidio in San Francisco. Ingallineras Vorschlag knüpft direkt an diese Idee an, geht aber noch einen Schritt weiter, indem er mit einem nationalen Notstand argumentiert, der laut ihm nötig sei, um die USA an der Spitze der globalen KI-Entwicklung zu halten. Er fordert die Umwidmung und Enteignung der Flächen mithilfe von Ausnahmeregelungen, etwa im Bereich des Umweltschutzes, um seine Zwecke durchsetzen zu können.

Doch der Weg ist alles andere als einfach. Einige Landstriche des ehemaligen Marinestützpunkts sind weiterhin im Besitz des US Navy, und eine kooperative Zusammenarbeit zwischen Militär, Bundesbehörden und Stadtverwaltung gilt als Grundlage für die zukünftige Entwicklung. Experten und Kommunalpolitiker bezweifeln, dass ein Einzelunternehmer oder ein privatwirtschaftliches Unternehmen einfach die Kontrolle über so ein große und sensible Fläche erhalten könnte, ohne breite politische und gesellschaftliche Rückendeckung. James Ingallinera hat Erfahrung in der Startup-Welt, allerdings keine nachweisbare Historie erfolgreicher Stadt- oder Großprojekte. Seine Vergangenheit als Analyst bei Bain Capital und seine fast zehn Jahre als CEO eines Co-Living-Unternehmens zeigen eher Verbindungen zur Startup- und Tech-Community, nicht aber zu komplexem Immobilien- und Infrastrukturmanagement.

Zudem fiel seine Firma früher durch negative Presse über mangelnde Wohnbedingungen auf. Sein Ruf ist umstritten, was auch die Kritik an seiner Person und seinem Vorpreschen verstärkt. Die Diskussion um die Zukunft von Alameda Point beleuchtet viele wichtige Themen unserer Zeit: Wie sollen technologische Innovationszentren entstehen? Wo ist Platz für die Balance zwischen öffentlichem Interesse, Umweltschutz und wirtschaftlichem Wachstum? Welche Rolle kann der Staat spielen, wenn private Gründer große und fundamentale Liegenschaften für neue Geschäftsmodelle beanspruchen? Und wie kann der Traum einer beschleunigten technologischen Revolution mit den Realitäten von Bodenbeschaffenheit, Planungsvorgaben und demokratischer Legitimation vereinbart werden? Während Ingallinera mit seiner Forderung lautstark um Unterstützung wirbt und die Bevölkerung aufruft, Widerstände zu überwinden und «den größten Kampf für die Zukunft der Menschheit» zu führen, bleibt der praktische Umsetzungsweg unklar und sein Projekt in weiten Teilen spekulativ. Die Reaktionen sowohl von Seiten der Behörden als auch der Bürger zeigen, dass eine solche radikale Neuordnung von Technologie und Stadtentwicklung auf Widerstand stößt und nicht als simple Lösung für den globalen Wettbewerbsdruck gesehen wird. Zusammenfassend zeigt der Fall von Frontier Valley auf Alameda Point exemplarisch den Zwiespalt zwischen Vision und Realität, zwischen Idee und Umsetzung im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz.

Es ist ein Spiegelbild des aktuellen Spannungsfeldes zwischen technologischen Träumen, politischer Machbarkeit, gesellschaftlichen Bedürfnissen und ökologischen Verantwortung. Ob aus der «preisgünstigen, voll automatisierten Gründersiedlung» tatsächlich ein leuchtendes Symbol des technischen Fortschritts erwächst oder ob das Projekt in der Realität unter bürokratischen, finanziellen und geophysikalischen Herausforderungen scheitert, wird die Zukunft zeigen. Für die Bay Area und die Stadt Alameda bleibt jedenfalls klar, dass ihre Landfläche wertvoll und umkämpft ist – nicht nur wirtschaftlich, sondern auch im Hinblick auf Identität, Geschichte und Gemeinschaft.