Die Europäische Union investiert enorme Summen in Projekte zur Bekämpfung von „Hassrede“ und „Desinformation“. Dabei stehen vermeintlich verantwortungsvolle Forschung und der Schutz der Demokratie im Vordergrund. Doch ein neuer Bericht des Think Tanks MCC Brussels zeigt nun, dass hinter diesen Ausgaben von fast 650 Millionen Euro eine verdeckte Propagandakampagne steckt, die die Meinungsfreiheit massiv einschränkt und einen autoritären Umgang mit öffentlicher Debatte fördert. Die Studie mit dem Titel „Manufacturing Misinformation: the EU-funded propaganda war against free speech“ enthüllt, wie die EU-Kommission ein Netzwerk von hunderten NGOs und Universitäten finanziert, um ihre eigene kontrollierende Erzählung zu festigen und alternative Meinungen zu delegitimieren. Dabei werden „Hassrede“ und „Desinformation“ als Vorwand genutzt, um eine umfassende Regulierung der Sprache im öffentlichen Raum voranzutreiben.

Ein Kernelement dieser Strategie ist das Horizon-Programm, über das die EU die allermeisten Gelder für solche Projekte bewilligt. Besonders bemerkenswert ist, dass die Fördermittel für anti-desinformation Projekte rund ein Drittel höher ausfallen als jene, die für die transnationalen Krebsforschungsvorhaben vorgesehen sind. Dies verdeutlicht die Prioritätensetzung und zeigt, wie bewusst die EU versucht, mit massiven Investitionen ein Klima der Angst und moralischen Panik zu schaffen, das nach weiterreichenden Regulierungsmaßnahmen verlangt. Im Zentrum steht das Ziel, unter dem Deckmantel des Digital Services Act (DSA) einen rechtlichen Rahmen zu etablieren, der Online-Kommunikation streng kontrolliert. Die EU präsentiert sich dabei als unverzichtbare Hüterin der Demokratie, die nur sie vor der vermeintlichen Bedrohung durch „Fehlinformation“ schützen kann.

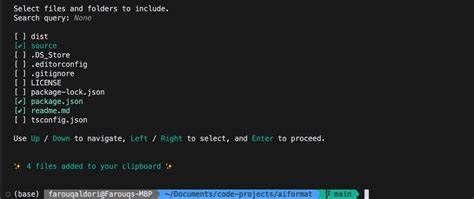

Die MCC-Studie bezeichnet diese unternehmene Kampagne als eine Art „Ministerium für narrative Kontrolle“, das die europäische Meinungslandschaft lockt und lenkt. Die Forschungsgelder fließen in Projekte wie FAST LISA, VIGILANT und VERA.AI, die jeweils unter technisch harmlos klingenden Namen laufen, aber in der Praxis hochentwickelte Überwachungstechnologien für Online-Inhalte entwickeln. FAST LISA etwa betreibt automatisierte Kontrolle mit Künstlicher Intelligenz, um „Hassrede“ zu erkennen und auszuschalten. Dabei sollen besonders junge Menschen zu sogenannten „Sprachpolizisten“ geschult werden, die das vorgegebene EU-Narrativ durchsetzen.

VIGILANT entwickelt Systeme, mit denen Polizei und Amtsträger in Echtzeit Hasskriminalität im Netz verfolgen können. Diese Überwachungsinfrastruktur kann laut Bericht jedoch leicht politische Meinungsäußerung von tatsächlichen Verstößen unterscheiden und verpönt somit auch legitime Dissidenz. VERA.AI unterstützt Medienprofis durch KI-basierte Tools zur „Faktenprüfung“, wobei die Algorithmen voreingestellte Narrative reproduzieren und kritische Debatten damit auf technische Ebenen abgewälzt werden – so ist die „Wahrheit“ intransparent vorbestimmt durch die Trainingsdaten und nicht offen für Diskussion. Die Folge ist eine stark eingeschränkte Meinungsvielfalt, denn Überwachung und algorithmische Steuerung setzen klare Grenzen, was gesagt werden darf und was nicht.

Kritische Stimmen, insbesondere jene von populistischen oder oppositionellen Bewegungen, werden durch diese Technik und Finanzierungsketten systematisch marginalisiert. Die vielbeschworene Demokratie wird in eine One-Voice-Politik verwandelt, in der nur die offizielle EU-Erzählung zählt. Das stützt sich auf einen geschickten, aber kritikwürdigen Mechanismus: Indem die EU selbst das Problem der „Desinformation“ konstruiert, kann sie auch als Retter auftreten – ein Kreislauf, der auf ethisch fragwürdigen finanziellen Anreizen für akademische Institutionen und NGOs basiert, die diese Narrative verbreiten. Anstatt unabhängige Forschung zu fördern, werden tendenziöse Ergebnisse produziert, die das Kommissionsbild bestätigen und jegliche Opposition delegitimieren. Das Ergebnis ist eine Verengung und Verwässerung des öffentlichen Diskurses.

Sprache wird normiert, Bedeutungen werden entschärft oder verschleiert und Raum für Widerstand und kritische Alternativen wird eingeschränkt. Damit wird nicht etwa Demokratie geschützt, sondern ihrer Kern erschüttert. Dr. Norman Lewis, Führender Autor der Studie, betont die langfristigen Gefahren dieser Strategie. Er beschreibt die EU-Projekte als Einbahnstraße, die Zivilgesellschaft und wissenschaftliche Integrität untergräbt und eine behördliche Steuerung von Wahrheit und Meinung etabliert.

Der weitgehende Verzicht auf transparente Debatten und unabhängige Kontrolle macht das Vorhaben umso problematischer. Letztlich steht ein komplexes Zusammenspiel zwischen Technologie, Politik und gesteuerten Narrativen im Mittelpunkt, das mit viel Steuergeld eine Fasade demokratischer Legitimation aufbaut, während es in Wahrheit autokratische Tendenzen fördert. Der Bericht ruft daher zu erhöhter kritischer Wachsamkeit auf und mahnt, dass dieser „Kampf gegen Desinformation“ in seiner aktuellen Form mehr Schaden als Nutzen für die europäische Demokratie bringt. Die Gefahr für freie Meinungsäußerung und politische Vielfalt ist real und derzeit unterschätzt. Der Umgang mit digitalen Medien und politischer Kommunikation muss dringend auf Basis transparenter, unabhängiger Kriterien und gesellschaftlicher Debatten neu ausgerichtet werden.

Nur so kann gewährleistet werden, dass Demokratie nicht als Vorwand für Sprachkontrolle missbraucht wird, sondern zu einer lebendigen, pluralistischen Gesellschaft beiträgt. In einer Zeit, in der digitale Kommunikation und Informationsumgebungen immer zentraler für die gesellschaftliche Meinungsbildung werden, steht die EU mit ihrem milliardenschweren Engagement in der Kritik, ihre Macht auszubauen, statt echte demokratische Potentiale zu fördern. Die Erkenntnisse der MCC-Studie werfen einen wichtigen Schatten auf die aktuelle Politik und regen dazu an, die Grundlagen der Meinungs- und Informationsfreiheit neu zu diskutieren und zu schützen. Die Balance zwischen Schutz vor schädlichen Inhalten und Bewahrung demokratischer Freiheiten ist komplex, darf jedoch nie zum Vorwand für umfassende Sprachkontrollen und ideologische Vereinheitlichung werden. Für Europa steht viel auf dem Spiel: ein freiheitlicher Diskurs, der Vielfalt nicht nur duldet, sondern aktiv fördert, ist unerlässlich für eine offene und widerstandsfähige Gesellschaft.

Die Enthüllungen aus Brüssel fordern daher nicht nur Transparenz und Rechenschaft für Ausgaben, sondern vor allem den Schutz eines pluralistischen öffentlichen Raums, in dem alle Stimmen gehört werden können, ohne Angst vor Überwachung oder Zensur. MCC Brussels hat mit dieser Analyse einen wichtigen Beitrag geleistet, um den Schatten hinter den Kulissen der europäischen Informationspolitik sichtbar zu machen und den dringenden Diskurs über Meinungsfreiheit im digitalen Zeitalter anzustoßen.