In der modernen Softwareentwicklung spielen Versionskontrollsysteme wie Git eine zentrale Rolle. Entwickler verwenden Git, um ihre Änderungen nachvollziehbar zu speichern, Kollaborationen zu erleichtern und die Softwarequalität nachhaltig zu sichern. Trotz der weiten Verbreitung von Git gibt es nach wie vor wiederkehrende Herausforderungen im Umgang mit Commit-Nachrichten und dem sinnvollen Gruppieren von Änderungen. Eine fehlerhafte oder zu vage formulierte Commit-Nachricht kann die spätere Nachvollziehbarkeit erheblich erschweren, während eine unpassende Gruppierung von Dateien zu chaotischen Versionsständen und komplizierten Merge-Konflikten führen kann. Hier setzt nun eine clevere technische Neuerung an: Ein Kommandozeilentool, das mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) aktiv dabei hilft, Codeänderungen zu erkennen, gruppieren, zu präsentieren und auf Wunsch automatisch zu committen.

Dieses Tool nimmt dem Entwickler die manuelle Arbeit ab und generiert dabei intelligente, konventionell formatierte Commit-Nachrichten auf Basis des tatsächlichen Codes und der Änderungsstruktur. Der Entstehungsgedanke hinter diesem AI-gestützten Git-Assistant ist die Optimierung des Commit-Vorgangs, der vielen Programmierern zeitintensiv oder nervtötend erscheint. Manche Entwickler verbringen unverhältnismäßig viel Zeit damit, sinnvolle Commit-Strukturen zu finden oder passende Nachrichten zu formulieren. Indem das Tool genau diese Aufgaben automatisiert, erhöht es nicht nur die Produktivität, sondern fördert zugleich eine saubere und nachvollziehbare Versionshistorie. Der Clou dabei: Es ist nicht irgendein generischer Commit-Helper, sondern nutzt die Fähigkeiten von OpenAIs GPT-4, um die Inhalte der Änderung aus dem Codeen live zu interpretieren und daraus präzise und konventionell standardisierte Botschaften abzuleiten.

Technisch handelt es sich bei dem Tool um eine Kommandozeilenanwendung, die in JavaScript beziehungsweise TypeScript implementiert ist und mit Node.js oder dem schnellen JavaScript-Laufzeitumfeld Bun betrieben werden kann. Bevor Nutzer das Tool einsetzen können, muss eine Git-Konfiguration mit gültigen Namen und E-Mail-Adressen eingerichtet sein sowie ein API-Schlüssel für die OpenAI-Plattform, um auf die GPT-4-Modelle zugreifen zu können. Das Tool scannt zunächst den aktuellen Status der Repository-Dateien und erfasst alle unstaged Änderungen. Anschließend erfolgt eine detaillierte Analyse der Unterschiede auf Zeilenebene.

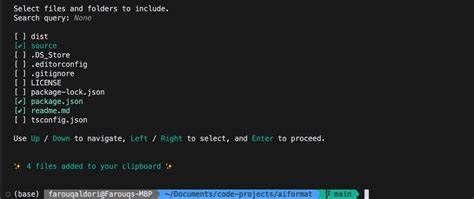

Diese Informationen kombiniert das Tool mit projektspezifischen Regeln, die über eine Konfigurationsdatei oder Kommandozeilenparameter festgelegt werden können. So lässt sich die KI maßgeschneidert steuern, etwa indem bestimmte Dateipfade oder Technologien spezielle Commit-Typen zugeordnet werden. Das Herzstück des Programms ist der KI-Aufruf, bei dem der diff-basierte Codeinput sowie eventuelle Custom Regeln an GPT-4 übergeben werden. Das Modell bewertet die Änderungen, gruppiert zusammenhängende Dateien sinnvoll und erzeugt Commit-Nachrichten nach gängigen Konventionen wie "feat", "fix", "docs" oder "refactor" mit passenden Scopes, die auf den konkreten Inhalt abgestimmt sind. Das Ergebnis präsentiert das CLI dem Nutzer übersichtlich und farblich hervorgehoben mit Vorschlägen für Commit-Gruppen.

Der Entwickler kann in einem interaktiven Dialog einzelne Gruppen bestätigen oder ablehnen und so die endgültige Commit-Struktur festlegen. Für Fortgeschrittene steht ein sogenannter YOLO-Modus zur Verfügung, bei dem das Tool ohne Rückfragen automatisch alle vorgeschlagenen Commits anlegt. Ein Dry-Run-Modus erlaubt es zudem, sämtliche Vorgänge und AI-generierten Nachrichten vorab einzusehen, ohne die Versionshistorie tatsächlich zu verändern. Abgesehen von der Zeitersparnis überzeugt das AI-Tool auch durch verbesserte Konsistenz und Lesbarkeit der Git-Historie. Konventionell gestaltete Commit-Messages erleichtern das Verständnis für Teammitglieder sowie für automatisierte Systeme, die auf Commit-Typen aufbauen, wie etwa CI/CD-Pipelines oder Release-Notiz-Generatoren.

Die intelligente Gruppierung sorgt zudem dafür, dass verwandte Änderungen nicht unnötig verstreut, sondern sinnvoll zusammengefasst werden, was spätere Rückfragen und Debugging erheblich vereinfacht. Die Möglichkeit, projektspezifische Regeln und Kontextinformationen in einer einfachen Textdatei festzuhalten, schafft Transparenz und Team-Standards, die die KI direkt berücksichtigt. Somit eignet sich das Tool hervorragend für Einzelentwickler und Teams, die Wert auf saubere Versionskontrolle legen. Im Vergleich zu traditionellen Commit-Workflows ist der Unterschied markant. Manuelle Commit-Nachrichten entfalten sich oft aus einem Gefühl oder improvisierten Erklärungen zum Code.

Automatische Standardvorlagen hingegen sind meist zu starr und passen nicht zum tatsächlichen Inhalt der Änderung. Die KI hingegen liest de facto mit und kombiniert syntaktisches und semantisches Verständnis, um prägnante, inhaltlich treffende Nachrichten zu verfassen. Dadurch wird der gesamte Entwicklungsprozess schlanker und nachvollziehbarer, was besonders bei größeren Codebasen oder schnellen Release-Zyklen von großem Vorteil ist. Natürlich wirft der Einsatz einer KI auch Fragen zur Sicherheit und Privatsphäre auf. Das Tool wurde so konzipiert, dass der Code lokal ausgelesen und nur die Diff-Informationen verschlüsselt an OpenAI übermittelt werden.

Es speichert oder teilt keine Quellcodes dauerhaft. Die OpenAI-Kommunikation erfolgt über sichere Schnittstellen. Entwickler behalten die volle Kontrolle über ihre Repositorien und können die Zustimmung zu Commits weiterhin interaktiv erteilen, sofern sie nicht den automatischen Modus nutzen. Diese Balance zwischen Komfort und Sicherheit macht den Einsatz im professionellen Umfeld vertrauenswürdig. Weiterentwicklungen dieses Konzepts könnten unter anderem eine noch tiefere Kontextintegration bieten, indem das KI-Modell etwa Zugriff auf Issue-Tracker, Pull Requests oder Continuous Integration Logs erhält, um Commit-Nachrichten noch aussagekräftiger zu gestalten.

Ebenso denkbar sind Erweiterungen, die sprachspezifische Konventionen einbinden, etwa für Dokumentationsstandards oder bestimmte Frameworks. Auch eine verbesserte Unterstützung von Multirepo-Workflows und komplexen Branching-Modellen lässt sich vorstellen. Für Entwickler, die das Tool ausprobieren möchten, ist die Einrichtung denkbar einfach. Nach Installation über gängige Paketmanager wie npm, yarn, pnpm oder Bun genügt das Setzen des OpenAI-API-Schlüssels als Umgebungsvariable. Die CLI lässt sich dann direkt im jeweiligen Git-Repository aufrufen.

Die gebotenen Einzelfunktionen wie das generelle Anstoßen, die Aktivierung von YOLO-Autocommit oder das Ausprobieren im Dry-Run-Modus machen einen flexiblen Einstieg möglich. Zusätzlich hilft eine Online-Dokumentation mit ausführlichen Beispielen, Problemen und Lösungen, um die Arbeitsweise schnell zu verstehen und das Tool individuell anzupassen. Fazit: Die Kombination aus fortschrittlicher künstlicher Intelligenz und bewährten Git-Methoden eröffnet eine neue Stufe der Automatisierung und Qualitätssicherung im Entwicklungsprozess. Die Automatisierung der Commit-Erstellung entlastet Entwickler spürbar, hält die Git-Historie saubers und unterstützt die Teamkommunikation effektiv. Während konventionelle Entwicklungsumgebungen oft zu zeitraubenden Commit-Prozessen führen, schafft ein AI-basierter Git-Assistent einen neuartigen Workflow, der einfach zu bedienen und gleichzeitig technisch kräftig genug ist, tiefgreifende Einblicke und Vorschläge zu liefern.

Somit liegt in dieser intelligenten Lösung ein großer Mehrwert für Entwickler aller Erfahrungsstufen und Projektgrößen. Die Zukunft der Softwareversionierung könnte deutlich smarter sein – und das auf Basis von Stil, Struktur und KI-driven Intelligenz.