Grovers Algorithmus ist eines der faszinierendsten Themen im Bereich der Quantencomputer und Quanteninformatik. Er stellt einen bedeutenden Fortschritt dar, indem er zeigt, wie Quantencomputer bestimmte Suchprobleme exponentiell schneller lösen können als klassische Computer. Dabei gilt der Algorithmus als Paradebeispiel für die Leistungsfähigkeit von Quantencomputern und erhält in der Welt der Informatik und Technik viel Aufmerksamkeit. Allerdings stößt man beim Versuch, Grovers Algorithmus verständlich zu erklären, häufig auf immense Schwierigkeiten. Genau an dieser Stelle ist meine Erklärung gescheitert, und das liegt an verschiedenen komplexen Faktoren, die es wert sind, genauer betrachtet zu werden.

Zunächst einmal basiert Grovers Algorithmus auf Konzepten aus der Quantenmechanik, die für die meisten Menschen, einschließlich einiger Programmierer und Wissenschaftler, nicht intuitiv sind. Zustände in der Quantenwelt verhalten sich ganz anders als klassische Bits. Statt eines einfachen 0- oder 1-Werts existieren Quantenbits, sogenannte Qubits, in Überlagerung, was bedeutet, dass sie gleichzeitig mehrere Zustände einnehmen können. Dieses Prinzip der Superposition ist schwer zu visualisieren und führt dazu, dass herkömmliche Denkweisen zur Beschreibung nicht ausreichen. Weiterhin involviert Grovers Algorithmus eine Technik, die als Amplitudenverstärkung bezeichnet wird.

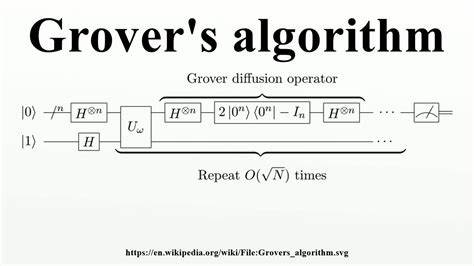

Im Kern zielt der Algorithmus darauf ab, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass bei der Messung des Quantenregisters eine bestimmte Lösung gefunden wird. Dieser Prozess ist mathematisch elegant, aber konzeptionell nicht leicht zu erfassen. Man muss verstehen, wie die komplexen Zahlen und Wahrscheinlichkeitsamplituden manipuliert werden, damit sich die gesuchte Antwort stark von den anderen abhebt. Ein weiterer Stolperstein bei der Erklärung liegt darin, dass Grovers Algorithmus auf einer abstrakten und relativ kleinen Anzahl von Operationen basiert, die als Orakel und Diffusionsoperator bezeichnet werden. Das Orakel ist eine Blackbox-Funktion, die markiert, ob eine gegebene Eingabe die gesuchte Lösung ist.

Der Diffusionsoperator verstärkt gezielt die Amplituden der markierten Zustände. Die Vorstellung, wie man mit nur diesen wenigen wiederholten Schritten eine zielgerichtete Suche schneller als die klassische lineare Suche durchführen kann, stellt für viele eine enorme intellektuelle Herausforderung dar. Zusätzlich führt die Abstraktheit des Quantenalgorithmus zu Schwierigkeiten bei der praktischen Demonstration. Ohne die Möglichkeit, den Prozess experimentell auf einem echten Quantencomputer vorzuführen und visuell nachvollziehbar zu machen, bleibt vieles abstrakt und theoretisch. Klassische Simulationen stoßen schnell an ihre Grenzen, komplikationsbedingt und wegen der hohen Anzahl an möglichen Zuständen, die exponentiell ansteigen.

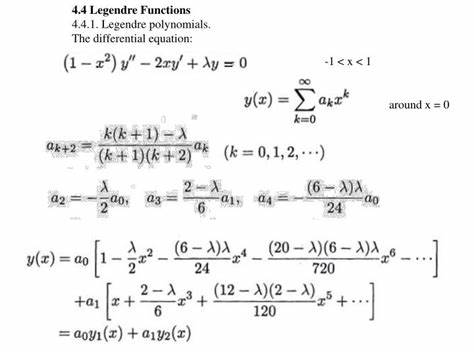

Ein weiterer Grund für das Scheitern meiner Erklärung liegt in der Zielgruppe. Viele versuchen, Grovers Algorithmus für ein allgemeines Publikum zu erklären, ohne auf die nötigen mathematischen und physikalischen Grundlagen ausreichend einzugehen. Ohne ein Zugehen auf Grundprinzipien wie komplexe Vektoroperationen, die Schrödingergleichung oder die Eigenwertproblematik wirken die Beschreibungen oft oberflächlich und verwirrend. Diese Komplexität erfordert ein Verständnis von Linearer Algebra, Wahrscheinlichkeitsrechnung und Quantenphysik. Dabei ist es eine große Herausforderung, diese Gebiete so zu vermitteln, dass sie gleichzeitig korrekt sind und dennoch zugänglich bleiben.

Ein besonderes Problem in meiner Erklärung war zudem das Fehlen von ausreichend praxisnahen Beispielen und anschaulichen Analogien. Grovers Algorithmus lebt von seiner mathematischen Eleganz, doch ohne greifbare Beispiele oder verständliche Vergleichsmodelle kann selbst ein sehr gut durchdachter Text abstrakt bleiben. Ein Vergleich mit einer verlorenen Nadel in einem Heuhaufen oder mit der Suche nach einem Namen in einem Telefonbuch sind zwar hilfreich, fangen aber oft nicht die Feinheiten des Amplitudenverstärkungsprozesses wirklich ein. Die Herausforderung liegt darin, komplexe quantenmechanische Phänomene so zu erklären, dass der Leser die Funktionsweise des Algorithmus in ihrem Kern nachvollziehen kann, ohne Formeln zu überladen oder in physikalische Tiefe abzuschweifen, die das Verständnis erschwert. Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass die Erklärung von Grovers Algorithmus ein Balanceakt zwischen Genauigkeit, Verständlichkeit und Anschaulichkeit ist.

Mein Versuch scheiterte daran, diese Balance zu erreichen, was vor allem daran lag, dass die fundamentalen quantenmechanischen Konzepte oft unzugänglich geblieben sind. Nicht zuletzt liegt das auch daran, dass das Feld der Quantenalgorithmen selbst noch jung ist und die Bildungsressourcen für Laien noch ausbaufähig sind. Trotz dieser Schwierigkeiten ist Grovers Algorithmus ein hervorragendes Beispiel für die Macht künftiger Quantencomputer und ein spannendes Thema, das bei sorgfältiger und durchdachter Aufbereitung vielen Menschen zugänglich gemacht werden kann. Die Erkenntnisse aus dem Scheitern meiner Erklärung motivieren dazu, neue und kreative Ansätze für die Vermittlung von komplexen Quantenalgorithmen zu entwickeln, die Theorie und Praxis besser verbinden und so das Rätsel der Quantenmechanik für ein breiteres Publikum lüften.