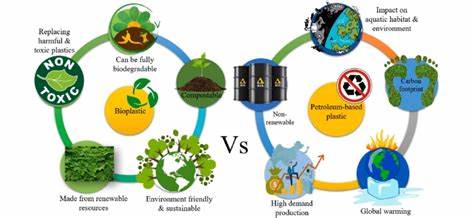

Biokunststoffe, insbesondere auf Stärke basierende Varianten, gelten seit langem als vielversprechende Lösung für das globale Plastikproblem. Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen wie Maisstärke, Reisstärke oder Zucker, versprechen sie Nachhaltigkeit und schnelleren biologischen Abbau. Doch die jüngsten Ergebnisse einer peer-reviewed Studie stellen diesen positiven Eindruck grundlegend infrage und offenbaren, dass Stärke-basierte Biokunststoffe möglicherweise genauso toxisch sind wie herkömmliche Kunststoffprodukte auf Erdölbasis. Diese neuen Erkenntnisse bringen die öffentliche Wahrnehmung ins Wanken und rufen nach einem kritischeren Umgang mit dem vermeintlichen Wundermaterial. Bislang galten diese Biokunststoffe vor allem wegen ihrer angeblich schnellen biologischen Abbaubarkeit und pflanzenbasierten Herkunft als gesundheitlich unbedenklich.

Sie finden breite Verwendung in zahlreichen Alltagsprodukten – von Fast-Fashion-Kleidung über Feuchttücher bis hin zu Einwegartikeln wie Trinkhalmen und Besteck. Doch die Forschungsarbeit, die Mäuse über einen Zeitraum von drei Monaten mit Umwelt-relevanten Mengen an Stärke-basiertem Biokunststoff in Nahrung und Wasser exponierte, dokumentierte alarmierende gesundheitsgefährdende Auswirkungen. Sichtbare Schäden an inneren Organen wie Leber und Eierstöcken, mikroskopische Verletzungen der Darmwände sowie Störungen im Stoffwechselprozess wurden festgestellt. Insbesondere die Auswirkungen auf die Zusammensetzung der Darmflora konnten mit gesundheitlichen Risiken wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und gestörtem Blutzuckerspiegel in Zusammenhang gebracht werden. Die Entdeckung solcher Veränderungen erlaubt es Wissenschaftlern, erstmals negative Langzeitfolgen durch die Aufnahme von Biokunststoffpartikeln zu bestätigen.

Neben den gesundheitlichen Konsequenzen sind auch ökologische Aspekte nicht zu vernachlässigen. Biokunststoffe zerfallen zwar schneller als ihre erdölbasierenden Gegenstücke, doch dieser Abbau ist keineswegs unmittelbar oder vollständig. Zudem führen sie, ähnlich wie konventionelle Kunststoffe, zur Freisetzung von Mikroplastik, das in der Umwelt verstreut wird und in Nahrungs- und Wasserkreisläufe gelangen kann. Gerade Textilien, welche aus diesen Materialien gefertigt sind, verlieren bei jedem Waschgang kleine Partikel, die dann schwer abbaubar in Ökosystemen verbleiben. Die chemische Komplexität der verwendeten Kunststoffe ist ein weiterer kritischer Faktor.

Kunststoffprodukte bestehen aus einer Vielzahl von Chemikalien, deren genaue Zusammensetzung oft unbekannt oder nicht transparent ist. Viele dieser Zusätze, beispielsweise Weichmacher wie Phthalate oder Bisphenol-Verbindungen, stehen im Verdacht, schwerwiegende gesundheitliche Konsequenzen hervorzurufen, darunter hormonelle Störungen und sogar Krebs. Die Annahme, dass Biokunststoffe grundsätzlich frei von solchen Schadstoffen seien, wird durch aktuelle Studienergebnisse nicht gestützt. Zudem zeigt die Forschung, dass genetische Veränderungen und Störungen der biologischen Rhythmen durch den Konsum solcher Materialien hervorgerufen werden können. Die Folgen für die menschliche Gesundheit, gerade bei chronischer Exposition über die Nahrungskette und alltägliche Nutzung, sind noch nicht vollständig erforscht, doch es besteht berechtigter Grund zur Vorsicht.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Produktion und der Verbrauch von Stärke-basierten Biokunststoffen in den letzten Jahren drastisch zugenommen haben, steigt auch das Risiko einer weitreichenden Umwelt- und Gesundheitsbelastung. Die Branche meldet Zahlen von nahezu 2,5 Millionen Tonnen jährlich produzierten Biokunststoffen, mit einer erwarteten Verdopplung in naher Zukunft. Vor diesem Hintergrund wird klar, dass nachhaltige Alternativen zu konventionellen Kunststoffen nicht nur unter ökologischen, sondern auch unter toxikologischen Gesichtspunkten bewertet werden müssen. Die Forderung nach mehr Forschung ist daher berechtigt und dringend erforderlich, um die gesundheitlichen Risiken besser zu verstehen und fundierte Richtlinien für den Umgang mit Biokunststoffen zu formulieren. Aktivisten und Umweltforscher empfehlen, trotz der vermeintlichen Umweltfreundlichkeit, den Gebrauch von Plastikprodukten wo immer möglich zu reduzieren und sichere Alternativen zu fördern.

Verbraucher sollten besonders auf Produkte verzichten, die aus Biokunststoffen bestehen, wenn Unklarheiten hinsichtlich ihrer Gesundheitsschädlichkeit bestehen. Es gilt, das Bewusstsein für die potenziellen Gefahren zu schärfen und nachhaltige, schadstofffreie Materialien zu priorisieren. Auch die Politik steht in der Verantwortung, strengere Kontrollen und Standards für die Herstellung und Verwendung von Biokunststoffen einzuführen, um die Umwelt und die öffentliche Gesundheit besser zu schützen. Die Entwicklung sicherer und wirklich nachhaltiger Materialien ist ein komplexer Prozess, der weit über die bloße Substitution von Rohstoffen hinausgeht. Abschließend zeigt sich, dass die Debatte um Biokunststoffe ein eindringliches Beispiel dafür ist, wie vermeintlich grüne Technologien kritisch und umfassend hinterfragt werden müssen.

Die Balance zwischen Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Gesundheit ist delikat, und es ist essenziell, alle Aspekte gleichermaßen zu berücksichtigen, um wirklich nachhaltige Lösungen zu entwickeln. Nur so kann verhindert werden, dass eine neue Form der Umweltverschmutzung möglicherweise dieselben oder gar größere Risiken birgt als die bisherigen plastikbasierten Produkte.