Künstliche Intelligenz (KI) hat in den letzten Jahren eine beispiellose Entwicklung durchlaufen und verändert zunehmend die Art und Weise, wie Unternehmen agieren. Die zunehmende Verbreitung von KI-Technologien bringt neue Wachstumschancen und Effizienzgewinne mit sich – die „KI-First“-Strategie steht daher bei immer mehr Firmen im Zentrum ihrer Geschäftsmodelle. Doch während die Vorteile offensichtlich scheinen, wird oft übersehen, welche Umweltfolgen mit der massenhaften Integration von KI einhergehen können. Die „KI-First“-Strategie bedeutet, dass Unternehmen KI von Anfang an in ihre Arbeitsprozesse integrieren und als grundlegende Komponente bei der Lösung von Aufgaben nutzen. Unternehmen wie Duolingo und Shopify sind Vorreiter dieser Entwicklung und setzen vermehrt auf Automatisierung und KI-gestützte Systeme, um ihre Abläufe zu optimieren und Inhalte schneller zu skalieren.

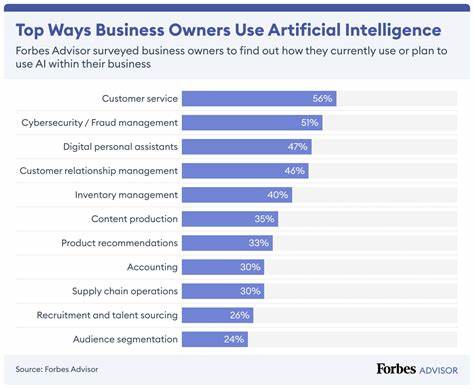

Diese Herangehensweise verändert nicht nur die Organisation der Arbeitswelten, sondern stellt auch eine Herausforderung an das Verständnis der Auswirkungen auf die Umwelt dar. Die Vorteile von KI-First-Strategien liegen auf der Hand. KI kann repetitive Aufgaben übernehmen und so Ressourcen sparen, die zuvor durch menschliche Arbeit gebunden waren. Content-Erstellung, Kundenservice, Analyse großer Datenmengen und sogar Entscheidungsfindungen profitieren von automatisierten Prozessen, die Geschwindigkeit und Präzision erhöhen. Außerdem ermöglicht KI eine Skalierbarkeit, die ohne diese Technologien nicht realisierbar wäre – etwa bei der Bereitstellung digitaler Lerninhalte für weltweit Millionen von Nutzern.

Doch diese Technologien benötigen eine enorme Rechenleistung. Die Künstliche Intelligenz wird hauptsächlich durch Rechenzentren angetrieben, die große Mengen an Daten speichern, verarbeiten und analysieren. Mit dem stetig steigenden Einsatz von KI wachsen auch die Anforderungen an diese Rechenzentren, die energieintensiv arbeiten und erheblichen Anteil an der globalen Stromnachfrage haben. Eine wissenschaftliche Studie der Cornell University hat die Auswirkungen der AI-gestützten Rechenzentren auf die Umwelt und die öffentliche Gesundheit quantifiziert. Demnach kann die Luftverschmutzung durch diese Einrichtungen bis zum Jahr 2030 bis zu 1.

300 vorzeitige Todesfälle jährlich verursachen. Bereits jetzt belaufen sich die volkswirtschaftlichen Kosten durch gesundheitliche Schäden auf etwa 20 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Diese alarmierenden Zahlen werfen ein Schlaglicht auf die versteckten, doch gravierenden ökologischen Folgen der rasanten technologischen Entwicklung. Rechenzentren, wie sie für die KI-Anwendungen notwendig sind, sind seit Jahrzehnten Bestandteil der digitalen Infrastruktur. Allerdings hat der Bedarf an immer leistungsfähigeren Servern und Kühlsystemen durch den Aufstieg der generativen KI eine neue Dimension erreicht.

Diese Zentren stehen oft in Ländern oder Regionen mit relativ günstigen Stromkosten, was dazu führt, dass teilweise Kohle oder andere fossile Brennstoffe als Energiequelle eingesetzt werden. Das heißt, trotz moderner Technologien ist der ökologische Fußabdruck weit entfernt von einer nachhaltigen Bilanz. Eine Herausforderung besteht darin, die Balance zwischen den Fortschritten, die KI bieten kann, und nachhaltigem Wirtschaften herzustellen. Unternehmen sehen sich deshalb zunehmend in der Verantwortung, den Energieverbrauch ihrer KI-Infrastrukturen zu optimieren und auf erneuerbare Energien umzusteigen. Erste Initiativen und Verpflichtungen zur CO2-Neutralität spiegeln dieses Umdenken wider, doch der Weg dorthin ist mit erheblichen technischen und finanziellen Hürden verbunden.

Neben der Energieversorgung spielt auch die Hardware eine wesentliche Rolle. Die Herstellung der für KI benötigten Prozessoren und Elektronik erfordert seltene Rohstoffe und verursacht in ihrer gesamten Lieferkette Umweltbelastungen. Zudem verursacht der stetige Bedarf an neuen, leistungsfähigeren Modellen eine rasante Veralterung der Geräte, die wiederum zu Elektroschrott führt, sofern keine wirksamen Recycling-Konzepte umgesetzt werden. Die Verbreitung von KI-First-Strategien hat darüber hinaus auch positive Umweltauswirkungen. Künstliche Intelligenz kann dabei helfen, Energieeffizienz zu verbessern, beispielsweise durch intelligente Steuerungen in Gebäuden oder optimierte Logistiknetzwerke, die den Kraftstoffverbrauch senken.

Ebenso ermöglicht KI die Analyse großer Datenmengen im Umweltbereich, um etwa Klimamodelle präziser zu gestalten oder nachhaltigere Landwirtschaftspraktiken zu entwickeln. Eine weitere Dimension ist die gesellschaftliche Debatte über die nachhaltige Gestaltung von KI-Technologien. Unternehmen und Forschungseinrichtungen werden immer öfter aufgefordert, nicht nur wirtschaftliche, sondern auch ökologische Ziele zu verfolgen. Nachhaltigkeitsberichte und Umweltmanagementsysteme beziehen zunehmend den Bereich IT und KI ein. Transparenz über den Energieverbrauch von KI-Anwendungen wird so zu einem wichtigen Faktor – und kann langfristig auch für Wettbewerbsvorteile sorgen.

Technologisch sind innovative Ansätze in der Entwicklung energieeffizienter KI-Systeme bereits in Arbeit. Forscher experimentieren mit neuen Chip-Architekturen, sparsamen Algorithmen und der Verlagerung von Rechenprozessen an den Rand des Netzes („Edge Computing“), um den Energiehunger der Zentralrechenzentren zu reduzieren. Hier zeigt sich, dass die Zukunft der KI auch stark von ingenieurtechnischen und ökologischen Innovationen abhängt. Darüber hinaus liegt ein wichtiger Fokus auf der Regulierung des Datenverkehrs und der Optimierung der Nutzung von Speicherplatz. KI-Modelle werden mit immer größeren Datenmengen trainiert, doch mehr Daten bedeuten nicht automatisch bessere Ergebnisse.

Effizientere Modelle, die weniger Trainingsdata und Rechenleistung benötigen, könnten helfen, die Umweltbelastung zu dämpfen. Die Entwicklungsphilosophie wandelt sich langsam von reiner Leistungssteigerung hin zu nachhaltiger Performance. AI-First-Strategien bedeuten also einen fundamentalen Wandel in der Unternehmenswelt. Sie versprechen innovative Produkte, Automation und gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit, bergen aber auch die Gefahr erhöhter Umweltbelastungen. Die ökologische Dimension dieses Wandels sollte mit der gleichen Dringlichkeit behandelt werden wie die wirtschaftlichen Chancen.

Für Unternehmen, die KI-First-Ansätze verfolgen, ist es daher essenziell, Umweltaspekte frühzeitig in ihre Strategie zu integrieren. Das beginnt mit der Auswahl energieeffizienter Hardware, dem Einsatz nachhaltiger Energiequellen, der Optimierung von Algorithmen und geht bis zur transparenten Kommunikation der Umweltbilanzen. Nur so kann technologische Innovation mit ökologischer Verantwortung einhergehen. Auch politische Rahmenbedingungen und Gesetze werden eine wichtige Rolle spielen, um den rasanten Anstieg der KI-Nutzung mit ökologischen Zielen in Einklang zu bringen. Förderprogramme für grüne IT, strengere Emissionsvorgaben für Rechenzentren und globale Standards können helfen, den ökologischen Preis der Digitalisierung zu senken.

Abschließend lässt sich sagen, dass die Integration von KI in den Mittelpunkt unternehmerischer Strategien eine große Chance, aber auch eine Herausforderung für den Umweltschutz darstellt. Ein verantwortungsvoller Umgang mit den Ressourcen und ein verstärkter Fokus auf nachhaltige Technologien werden entscheidend dafür sein, wie dieser Wandel in Zukunft gestaltet wird. Die Unternehmen von morgen müssen KI nicht nur als Wachstumsfaktor betrachten, sondern auch als Verpflichtung zu einem bewussten und nachhaltigen Umgang mit unserer Umwelt.