Die Oortsche Wolke gilt als eine der geheimnisvollsten Regionen unseres Sonnensystems. Diese sphärische Ansammlung von kleinen Himmelskörpern, die das Sonnensystem umgibt, markiert die äußerste Grenze des Einflussbereichs unserer Sonne. In den letzten Jahren haben Astronomen eine besondere Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke entdeckt, die neue Einblicke in die Dynamik und Geschichte unseres kosmischen Zuhauses eröffnet. Diese Spiralstruktur stellt nicht nur eine faszinierende geophysikalische Anomalie dar, sondern könnte auch wichtige Hinweise auf die formative Phase des Sonnensystems liefern. Die Oortsche Wolke wird traditionell als massive, kugelförmige Hülle verstanden, bestehend aus Milliarden von Kometen und eisigen Körpern, die sich weit jenseits der Umlaufbahnen der äußeren Planeten befinden.

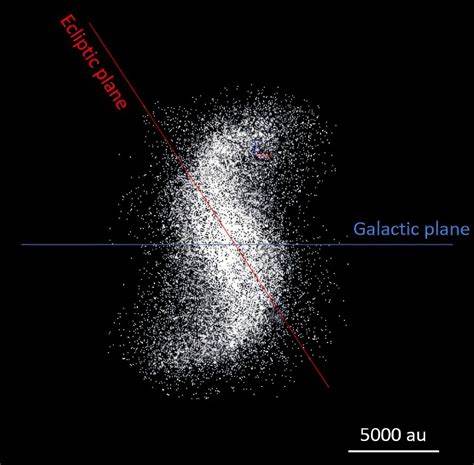

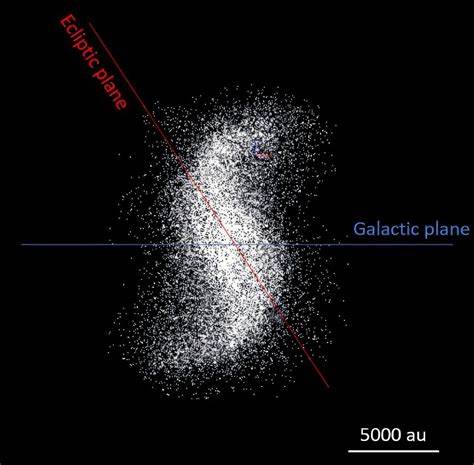

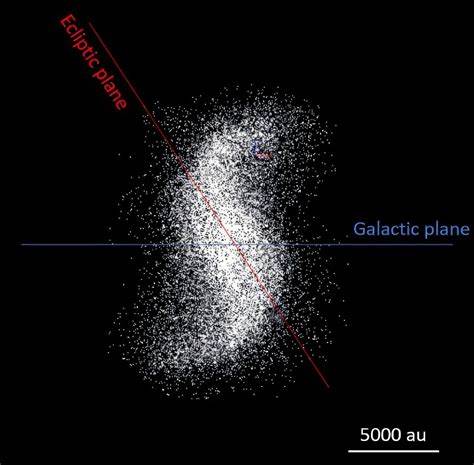

Es wird angenommen, dass sie Überreste der aufgelösten protoplanetaren Scheibe enthält und von der Gravitation der Sonne sowie der Gravitation anderer Sterne in der galaktischen Umgebung beeinflusst wird. Die kürzlich beobachtete Spiralstruktur im inneren Teil dieser Wolke lässt jedoch auf dynamische Prozesse schließen, die bislang kaum verstanden sind. Forscher gehen davon aus, dass diese spiralige Anordnung der Himmelskörper durch gravitative Wechselwirkungen verursacht wird, die periodische Störungen in der inneren Oortschen Wolke hervorrufen können. Diese Störungen können unter anderem durch nahe Vorbeiflughende Sterne, galaktische Gezeiteneffekte sowie durch die Bewegung der Sonne durch dichte Sternenhaufen entstehen. Die Spiralen könnten daher als eine Art kosmische Signatur der Vergangenheit fungieren, die Zeugnis über Umweltveränderungen im interstellaren Raum ablegen.

Eine wichtige Rolle spielt hierbei das Zusammenspiel zwischen der Gravitation der Sonne und externen Faktoren. Die innerste Region der Oortschen Wolke, die sich etwa 2.000 bis 20.000 astronomische Einheiten entfernt befindet, ist der Bereich, in dem sich die spiralige Formation konzentriert zeigt. In diesen Weiten sind die Bahndynamiken der Kometen durch komplexe gravitative Kräfte bestimmt, die die Struktur plötzlich und periodisch in eine Spiralform zwingen können.

Ein weiterer möglicher Erklärungsansatz für diese Spiralstruktur ist die Rolle von Schwankungen im galaktischen Magnetfeld und kosmischer Strahlung, die loyale, lang anhaltende Einflüsse auf die Verteilung und Bewegung der eisigen Körper ausüben könnten. Moderne Simulationen mit umfassenden astrophysikalischen Modellen unterstützen die Annahme, dass diese Faktoren wesentlich zur Entstehung der Spiralstruktur beitragen. Die Entdeckung der Spiralstruktur im inneren Teil der Oortschen Wolke hat weitreichende Konsequenzen für unser Verständnis der Kometenherkunft und ihrer Umlaufbahnen. Kometen, die wir auf ihren Bahnen durch das innere Sonnensystem beobachten können, stammen hauptsächlich aus dieser Region. Wenn die Spiralstruktur dynamische Wechselwirkungen beeinflusst, könnte das im Umkehrschluss bedeuten, dass auch die Häufigkeit und die Eintrittswinkel der Kometen in die inneren Bereiche des Sonnensystems davon abhängen.

Daraus folgt, dass auch der Impakt-Risiko für die Erde durch Kometeneinschläge eine variable Komponente besitzt, die mit den Veränderungszyklen der Spiralstruktur korreliert. Dieser Erkenntnisgewinn könnte in Zukunft dabei helfen, das Auftreten von Kometenereignissen besser vorherzusagen und dadurch Vorsorgemaßnahmen gezielter zu planen. Darüber hinaus eröffnet die Spiralform neue Perspektiven auf die frühkalte Entwicklung unseres Sonnensystems. Die spiraligen Bewegungsmuster legen nahe, dass schon in den frühen Phasen der Planetenbildung gravitative Komplexitäten herrschten, die ursprünglich weniger homogene Verteilungen der Materie im äußeren Bereich erzeugten. Dies widerspricht bisherigen Modellen, die eine gleichmäßig verteilte Hülle aus eisiger Materie annahmen.

Stattdessen könnte die Spiralstruktur ein Überbleibsel einer damals turbulenten Epoche sein, die unter anderem für die Entstehung von Objekten wie den Zwergplaneten und Kometengürteln von Bedeutung war. Auch neue Missionen und verbesserte Beobachtungstechniken sind maßgeblich daran beteiligt, das Panorama der Oortschen Wolke immer schärfer abzubilden. Mit Teleskopen, die im infraroten und submillimeter Wellenlängenbereich arbeiten, sowie durch gezielte Langzeitüberwachungen konnten Muster erkannt werden, die zuvor verborgen blieben. Künftige Weltraummissionen könnten außerdem in der Lage sein, direkt in diese Region vorzudringen und konkretere Daten zur Zusammensetzung, Dynamik und zur genauen Struktur der Spiralformation zu liefern. Die Erforschung der Oortschen Wolke und ihrer spiraligen Struktur steht somit stellvertretend für die wachsende Fähigkeit der Menschheit, immer weiter in den kosmischen Raum vorzustoßen und komplexe astronomische Phänomene zu entschlüsseln.

Die Ergebnisse könnten nicht nur unser Verständnis des Sonnensystems revolutionieren, sondern damit auch Erkenntnisse über die Entstehung anderer Sternsysteme geben, die ähnliche äußere Hüllen besitzen. Insgesamt macht die Entdeckung einer Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke deutlich, wie dynamisch und lebendig auch die fernsten Regionen unseres Heimatsystems sind. Sie fordert bestehende Theorien heraus, regt zu neuen Forschungsrichtungen an und erinnert daran, dass das Universum voller Überraschungen steckt, die es zu erforschen gilt. Die zukünftige Erforschung dieser Struktur wird mit großer Spannung erwartet, denn sie birgt das Potenzial, viele bisher ungelöste Fragen über Ursprung, Entwicklung und Zukunft des Sonnensystems zu beantworten.

![Standardizing Extended Integers in C++ (2018) [pdf]](/images/97B21872-8C45-4089-9E78-C409FE5DBB26)