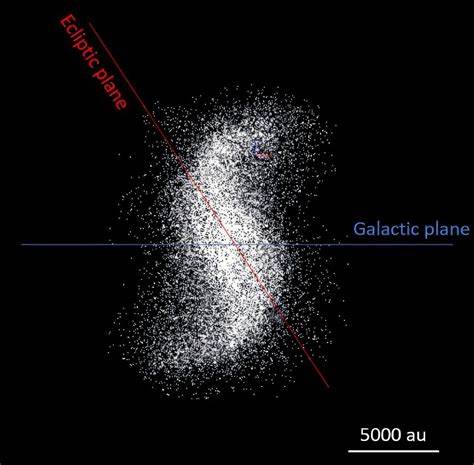

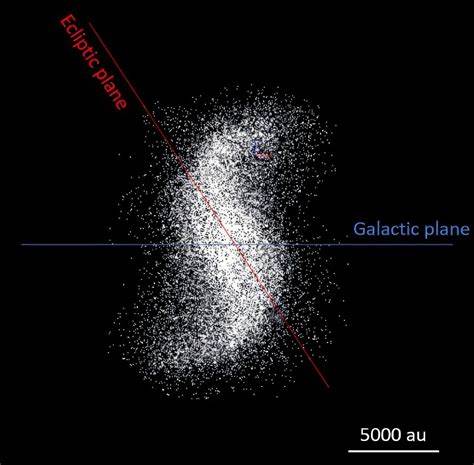

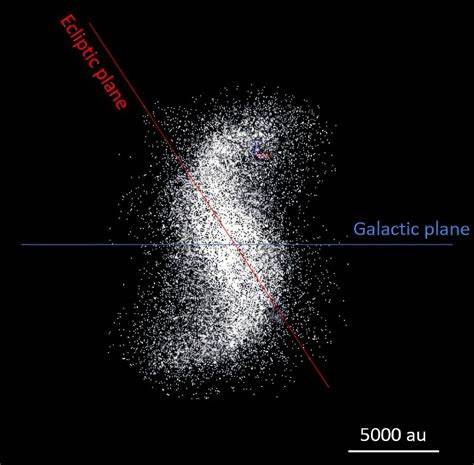

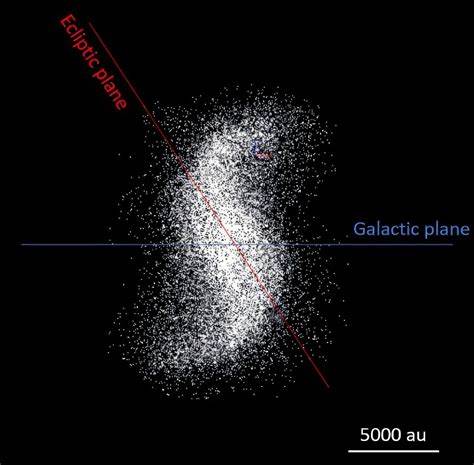

Die Oortsche Wolke gilt als eine der letzten großen Grenzen unseres Sonnensystems. Dieses riesige Reservoir aus eisigen Körpern, das die Sonne in unglaublichen Entfernungen umgibt, ist seit langem Gegenstand wissenschaftlicher Spekulation und Erforschung. Neueste Forschungsergebnisse haben eine faszinierende Spiralstruktur im inneren Bereich der Oortschen Wolke aufgezeigt, was neue Perspektiven auf die Dynamik und die Entwicklung dieses abgelegenen Bereichs eröffnet. Die Oortsche Wolke befindet sich am äußersten Rand unseres Sonnensystems und besteht aus Billionen von kleinen eisähnlichen Objekten, die vermutlich Überreste aus der Entstehungszeit des Sonnensystems sind. Diese Gebilde beeinflussen durch ihre Wechselwirkungen gelegentlich Kometen, die in innere Regionen unseres Sonnensystems geschleudert werden und so für spektakuläre Himmelsauftritte sorgen.

Die Entdeckung einer Spiralstruktur zwischen diesen Himmelskörpern stellt eine bedeutende wissenschaftliche Neuerung dar, die verschiedene Fragen hinsichtlich der Entstehung und Entwicklung der Oortschen Wolke aufwirft. Spiralstrukturen sind in der Astronomie häufig anzutreffen, vor allem bei Galaxien, die charakteristische spiralförmige Arme aufweisen. Dass nun ähnliche Muster auch in der feinen Verteilung der Objekte einer Wolke um eine Sonne beschrieben werden können, ist ein überraschendes Ergebnis, das darauf hindeutet, dass gravitative und dynamische Prozesse derzeit noch viel komplexer wirken als bisher angenommen. Die Ursachen für die Bildung dieser spiralförmigen Strukturen könnten auf verschiedene Effekte zurückzuführen sein. Einerseits spielen die gravitativen Wechselwirkungen der in der Oortschen Wolke befindlichen Objekte miteinander eine Rolle.

Andererseits wirken auch externe Einflüsse wie der galaktische Gezeiteneffekt, das heißt die Schwerkraft der Milchstraße, die auf das Sonnensystem einwirkt und die Verteilung der Objekte innerhalb der Oortschen Wolke beeinflussen kann. Die Analyse dieser Spiralstruktur erfolgte hauptsächlich durch mathematische Simulationen und umfangreiche numerische Modelle, die auf der Grundlage bekannter physikalischer Gesetzmäßigkeiten versuchen, die Bewegung und Verteilung der Körper im äußeren Bereich des Sonnensystems nachzuvollziehen. Diese Modelle legen nahe, dass die Spiralstruktur sich über Millionen von Jahren entwickeln konnte und möglicherweise dynamische Prozesse widerspiegelt, die das Sonnensystem noch heute prägen. Ein weiterer spannender Aspekt ist die mögliche Auswirkung dieser Spiralstruktur auf das Verhalten von langperiodischen Kometen, die aus der Oortschen Wolke ins innere Sonnensystem gelangen. Die Gravitationsfelder innerhalb der Spiralstruktur könnten die Bahnen der Kometen variieren und sogar beeinflussen, wie häufig solche Objekte in den inneren Bereich gelangen.

Dies eröffnet neue Fragestellungen darüber, wie Kometeneinschläge auf die Erde und andere Planeten beobachtet und interpretiert werden können. Die Erforschung dieser Spiralstruktur trägt somit maßgeblich zum besseren Verständnis des komplexen Zusammenspiels zwischen den Objekten am Rand unseres Sonnensystems bei. Sie könnte auch Hinweise darauf geben, wie sich das Sonnensystem im Laufe seiner Geschichte verändert hat und welche Kräfte im galaktischen Umfeld eine Rolle spielen. Darüber hinaus könnten diese Erkenntnisse bei der Suche nach Hinweisen auf externe Einflüsse, wie etwa vorbeiziehende Sterne oder sogar dunkle Materie, hilfreich sein, da diese ebenfalls Spuren in der Verteilung der Objekte hinterlassen könnten. Für die astronomische Gemeinschaft bedeutet die Entdeckung der Spiralstruktur eine Herausforderung und zugleich eine Chance.

Zum einen müssen die existierenden Modelle zur Dynamik der Oortschen Wolke überarbeitet und verfeinert werden. Zum anderen könnten künftig gezielte Beobachtungen mit leistungsstarken Teleskopen und Satelliteninstrumenten angestrebt werden, um direkt oder indirekt Anhaltspunkte für diese Struktur zu erhalten. Dies könnte etwa durch die Untersuchung der Häufigkeit und der Bahnen neuer Kometen erfolgen oder durch die Suche nach variierenden Dichten in der Verteilung der eisigen Körper. Auch die Nutzung von neuen Technologien im Bereich der Weltraumbeobachtung und -simulation bietet die Möglichkeit, die Spiralstruktur noch besser zu verstehen und in einem größeren Zusammenhang einzubetten. In Anbetracht der enormen Entfernung und der geringen Größe der Objekte in der Oortschen Wolke stellt die Entdeckung einer Spiralstruktur auf jeden Fall einen bemerkenswerten Fortschritt dar, der das Interesse an der äußeren Grenze unseres Sonnensystems weiter steigern wird.

Die Oortsche Wolke wird somit zunehmend als ein dynamisches und komplexes System wahrgenommen, dessen Untersuchung uns nicht nur Erkenntnisse über die Frühphase der Planetenentstehung liefert, sondern auch über die Wechselwirkungen zwischen unserem Sonnensystem und der Umgebung der Milchstraße. Abschließend lässt sich festhalten, dass die Spiralstruktur im inneren Oortschen Wolkengebiet einen neuen Blick auf die äußeren Regionen unseres Sonnensystems ermöglicht. Dieses spannende Forschungsfeld eröffnet vielfältige Möglichkeiten für zukünftige Studien und könnte helfen, die Geschichte unseres kosmischen Zuhauses in noch eindrucksvollerer Weise zu erzählen. Der Blick ins Weite und zugleich Detailtiefe macht die Astronomie erneut zu einem Spiegel der unendlichen Weiten des Universums, in dem wir unsere eigene Herkunft immer besser zu verstehen beginnen.