In der modernen Softwareentwicklung sind Abhängigkeiten nicht selten Ursache von Frustrationen, Fehlern oder vermeintlicher Komplexität. Dennoch erweisen sie sich in vielen Fällen als äußerst nützlich und sogar unverzichtbar für effizientes Entwickeln und erfolgreiche Projekte. Wer sich als Entwickler auf die Suche nach der perfekten Lösung macht und dabei Abhängigkeiten rigoros vermeidet, könnte am Ende mehr Zeit mit Fehlerbehebung verbringen, als wenn er von Anfang an durchdacht und kontrolliert auf bewährte Bibliotheken und Module zurückgreift. Ein konkretes Beispiel illustriert, warum der kluge Einsatz von Abhängigkeiten Sinn macht. Stellen wir uns vor, ein Entwickler möchte einen RSS-Parser in Go programmieren.

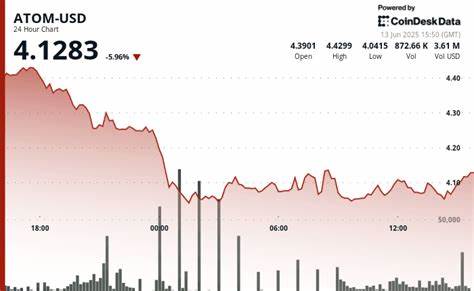

Zunächst entsteht der Wunsch, die Funktionalität selbst zu implementieren, um mehr Kontrolle und Flexibilität zu haben sowie nicht auf fremden Code angewiesen zu sein. Man beginnt, die RSS-Feeds selbst zu parsen und eigene Datentypen zu definieren, zunächst mit offensichtlichen Funktionen wie dem Verarbeiten von XML-Daten. Anfangs funktioniert das recht gut, denn die grundlegenden Feeds werden korrekt eingelesen und die Daten extrahiert. Doch schnell tauchen spezielle Situationen auf, die einfach nicht „out of the box“ funktionieren. Atom-Feeds beispielsweise besitzen komplexere Strukturen und enthalten mehrfach vorkommende Link-Elemente, die unterschiedlich gehandhabt werden müssen.

Es zeigt sich, dass man nicht einfach ein einzelnes Link-Element erwartet, sondern die Elemente als Array verarbeiten muss, damit man sicher den passenden Link mit dem Attribut rel="alternate" finden kann. In anderen Fällen reicht das nicht aus und es braucht Backup-Strategien, wenn Feeds nur ein einzelnes Link-Element mit einem Rel-Attribut liefern. Das manuelle Weiterentwickeln eines eigenen Parsers erfordert also immer mehr Pflegeaufwand und es entstehen zahlreiche spezielle Ausnahmebehandlungen. Außerdem spielt das Auffinden der richtigen Inhalte eine große Rolle. Atom-Feeds können neben einem optionalen <summary> auch ein <content>-Element enthalten, das oft die relevanteren Informationen bereitstellt.

Eine Strategie, bei der beide einfach aneinandergereiht werden, führt schnell zu unübersichtlichem und unerwünschtem Output. Besser ist es, bevorzugt das Vorhandensein von <content> zu prüfen und nur dann auf <summary> zurückzugreifen, wenn <content> fehlt. Auch in RSS-Feeds trifft man auf nicht immer standardkonforme Elemente, wie beispielsweise das <encoded>-Element, das in manchen Feeds verwendet wird, um ausführlichen HTML-Content zu speichern. Ein weiterer Stolperstein ist die Behandlung von Inhalten, die als XHTML-Content im <content>-Element versteckt sind. Hier wird die konventionelle Indexierung der XML-Struktur aufgelöst, was teilweise äußerst komplex ist und die Frage aufwirft, ob man die Baumstruktur überhaupt parsen möchte oder ob es genügt, nur die reine Textinformation auszulesen.

Schließlich muss man sich noch um sogenannte CDATA-Sektionen kümmern, die Inhalte einkapseln, damit Sonderzeichen beim XML-Parsen nicht verfälscht werden. Doch nicht jede Feed-Quelle nutzt CDATA, was man beim Parsing berücksichtigen muss. All diese Hürden lassen sich zwar nacheinander angehen und beheben, doch die Nacharbeit nimmt viel Zeit in Anspruch. Würde man hingegen auf eine etablierte und umfassend getestete Bibliothek zurückgreifen, die all diese Randfälle bereits handhabt, könnte man sich viele Mühen ersparen. Im Beispiel wurde die bekannte Go-Library „gofeed“ genannt, die genau an diesen Stellen erweitert wurde, um z.

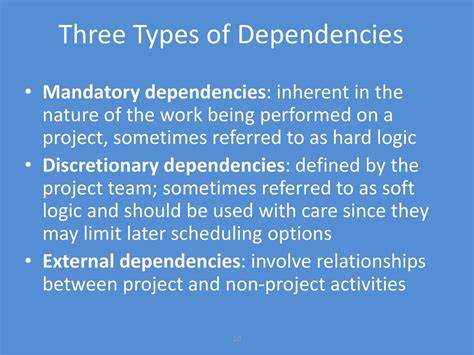

B. Feedburner-Links zu berücksichtigen oder unterschiedliche Feed-Formate korrekt zu parsen. Die Nutzung bewährter Lösungen minimiert Fehlerquellen und erhöht die Stabilität des Projekts. Doch warum raten viele Entwickler dennoch dazu, möglichst wenig externe Abhängigkeiten einzusetzen? Zum einen sind es Sorgen vor Abhängigkeiten, die plötzlich ungewartet bleiben oder Sicherheitslücken enthalten könnten. Zum anderen kann das Einbinden vieler Dritthersteller-Bibliotheken das Projekt schwerer wartbar machen und Updates erschweren.

Diese Argumente sind durchaus valide, aber der Schlüssel liegt im bewussten, kontrollierten Umgang mit Abhängigkeiten. Es ist sinnvoll, vor der Integration genau zu prüfen, ob die Bibliothek aktiv gepflegt wird, ob die Lizenz zum eigenen Projekt passt und ob der Umfang der Funktionalität richtig gewählt ist, um bloat zu vermeiden. Die Abhängigkeiten sind keine Schuldigen, sondern Werkzeuge. Richtig eingesetzt beschleunigen sie die Entwicklung, sorgen für saubereren Code und erhöhen die Wartbarkeit. Wer sich Zeit nimmt, die Funktionsweise der eingesetzten Pakete zu verstehen, sorgt zugleich für ein besseres Problembewusstsein.

Im beschriebenen Beispiel wurde zuerst ein eigener Parser gebaut, was wertvolle Einsichten brachte, warum die bestehenden Lösungen so aufgebaut sind und welche Herausforderungen es beim Feed-Parsen gibt. Optimale Entwicklungsstrategien verfolgen einen Mittelweg: Eigene Implementierungen dort, wo spezielle Anforderungen bestehen, und bewährte Abhängigkeiten dort, wo Standardfunktionen benötigt werden. So kann man das Rad nicht nur neu erfinden – man versteht die Mechanismen hinter den Lösungen und bleibt flexibel bei individuellen Anpassungen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Testen. Wer eigene Codeänderungen oder Eigenentwicklungen in diesem Umfeld implementiert, sollte vor einem Release sämtliche möglichen Feeds durchtesten.

Viele Fehler entstehen dadurch, dass man nur begrenzte Testdaten nutzt oder nur Standardfeeds verarbeitet. So kann auch ein scheinbar robuster, eigener RSS-Parser bei exotischen Feeds unvorhergesehene Probleme auslösen. Die Nutzung vorhandener Codebasis, die bereits Hunderte von feeds abdeckt, bietet hier enorme Vorteile. Das beschriebene Experiment zeigt auch, wie Lernen durch eigenes Tun und Nachstellen realer Szenarien die Perspektive erweitert. Projekte profitieren von den Erfahrungen, die man während des Aufbaus einer eigenen Lösung gewinnt – insbesondere durch das Erkennen, welche Herausforderungen andere Entwickler mit bekannten Tools schon gelöst haben.

Softwareentwicklung ist in diesem Sinne auch immer ein Gemeinschaftswerk, bei dem man auf den Schultern von Giganten steht und gleichzeitig innovative Ansätze beitragen kann. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Abhängigkeiten, vor allem in komplexen und breiten Themenbereichen wie dem XML-basierten Parsing von RSS-Feeds, einen erheblichen Mehrwert bieten. Sie bringen Wissen, Erfahrung und Stabilität mit in Projekte. Eigenentwicklungen sollten zwar nicht pauschal vermieden werden, doch der Verzicht auf bewährte externe Lösungen aus falschem Stolz oder Unbedachtheit führt oft nur zu erhöhtem Aufwand und Frustration. Betrachten Entwickler ihre Abhängigkeiten als gezielt eingesetzte Werkzeuge und nicht als schwarze Kästen, die blind eingebunden werden, können sie nachhaltiger und produktiver arbeiten.

Das bedeutet nicht nur bessere technische Ergebnisse, sondern auch schnellere Ergebnisse, zufriedene Nutzer und letztlich erfolgreichen Softwareprodukte. Softwareentwicklung lebt vom Zusammenspiel vieler Bausteine, und Abhängigkeiten sind ein wesentlicher Teil. Sie können Herausforderungen mildern, Lernkurven glätten und Projekte auf eine stabile Basis stellen. Statt sie als notwendiges Übel zu sehen, lohnt es sich, sie als nützliche Helfer zu betrachten, die das Entwicklerleben bereichern und die Qualität von Softwareprojekten steigern.

![An inside look at how the Internet Archive saves the web [video]](/images/D4A61296-EFFC-4819-87A0-2D11AED29750)