In einer Ära, in der Streaming-Dienste unzählige Filme, Serien und Musik anbieten, scheint die vermeintlich einfache Nutzung digitaler Medien zum Alltag zu gehören. Doch während sich die Angebotspalette erweitern mag, wächst gleichzeitig der Frust über fragmentierte Inhalte, steigende Abo-Kosten und immer mehr Werbung. Angesichts dessen wenden sich viele Nutzer wieder verstärkt der Selbsthosting-Idee zu – der Möglichkeit, eigene, legal erworbene Medieninhalte unabhängig und in der Kontrolle des Einzelnen zu verwalten. Doch selbst diese scheinbar harmlose Praxis wird aktuell kontrovers diskutiert und teilweise als „gefährlich“ eingestuft. Warum ist das so? Und wo liegen die Chancen sowie Herausforderungen dieser Entwicklung? Selbsthosting bedeutet im Kern, dass man eine private Medienbibliothek betreibt, um Filme, Musik und Serien lokal oder über ein selbst kontrolliertes Netz zugänglich zu machen.

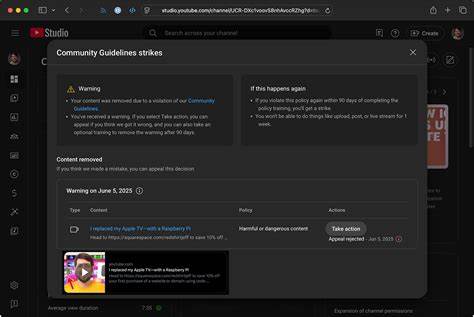

Die technischen Voraussetzungen sind in den letzten Jahren deutlich leichter geworden. Kleincomputer wie der Raspberry Pi, spezialisierte Softwareprojekte wie LibreELEC oder Jellyfin erlauben es Endnutzern, hochwertige, flexible Mediensysteme aufzubauen, die Streamingdiensten in vielerlei Hinsicht ebenbürtig oder gar überlegen sind. Gerade im Hinblick auf Datenschutz, Kontrolle über seine eigenen Daten und Nutzungsfreiheit sind solche Systeme attraktiv. Doch trotz legaler Nutzung und der klaren Abgrenzung von Piraterie, sehen sich Betreiber solcher Systeme mit unerwarteten Hürden konfrontiert. Ein prominentes Beispiel ist der YouTuber Jeff Geerling, der für Videos, die demonstrieren, wie man LibreELEC auf einem Raspberry Pi betreibt, wiederholt Community-Richtlinien-Verstöße erhielt.

Grund war eine automatische Einstufung, dass seine Inhalte zu „gefährlichen oder schädlichen Inhalten“ gehörten, ein Vorwurf, der in diesem Zusammenhang mehr als fragwürdig erscheint. Er hat klargestellt, dass er ausdrücklich keine Methoden oder Tools vorstellt, die Urheberrechte verletzen, sondern ausschließlich legale Wege der Medienverwaltung aufzeigt. Diese Situation zeigt deutlich die Spannung zwischen Nutzerfreundlichkeit, digitaler Selbstbestimmung und den regulatorischen Herausforderungen großer Plattformen. Algorithmen und automatisierte Systeme werten Inhalte ohne den notwendigen Kontext aus und führen dadurch zu Fehlentscheidungen, die für Kreative und Nutzer erhebliche Konsequenzen haben können. Oft hilft erst ein manueller Review und öffentlicher Druck, wie in Geerlings Fall, der Aufklärung und Rehabilitierung.

Hinter der automatisierten Ablehnung selbst legaler Inhalte stehen komplexe Interessen. Große Plattformen wie YouTube, betrieben von Google, stehen unter Druck von mächtigen Medienkonzernen und Rechteinhabern. Diese setzen die Plattformen unter Druck, rigoros gegen jede Form von (vermeintlicher) Urheberrechtsverletzung vorzugehen – und zwar automatisiert und in großem Maßstab. Das Ergebnis ist eine systemische Voreingenommenheit gegen Inhalte, die auch harmlose Tutorials oder informative Beiträge über selbstgehostete Medien treffen. Diese Entwicklung wirft fundamentale Fragen zur zukünftigen digitalen Medienlandschaft auf.

Einerseits erlauben Plattformen wie YouTube heute Millionen von Kreativen, ihre Inhalte an ein weltweites Publikum zu bringen, Einnahmen zu generieren und eine Community aufzubauen. Andererseits stehen sie als Gatekeeper und Monopolspieler, die jederzeit mit undurchsichtigen Richtlinien und einseitigen Entscheidungen ihre Schöpfer treffen können. Das bringt die sogenannten „goldenen Handschellen“ ins Spiel – einerseits bieten sie eine große Reichweite und Monetarisierungsmöglichkeiten, andererseits binden sie die Kreativen an ein System, das nicht immer ihre Interessen wahrt. Eine Alternative sind dezentrale und unabhängige Plattformen wie PeerTube oder Floatplane. Diese Projekte zeigen einen Weg zur Demokratisierung und Unabhängigkeit.

Allerdings kämpfen sie noch mit Reichweiten- und Finanzierungsproblemen. Die Community ist deutlich kleiner, die Monetarisierung schwieriger, und der Aufwand für Content-Ersteller steigt deutlich an. Solange es nicht gelingt, nachhaltige und wirtschaftlich tragfähige Modelle zu etablieren, werden viele weiterhin auf die etablierten Plattformen angewiesen sein. Nicht nur Künstler und Kreative, auch Nutzer müssen abwägen, wie wichtig ihnen digitale Selbstbestimmung und die vollständige Kontrolle über ihre Mediensammlung sind. Physische Medien wie CDs, DVDs oder Blu-rays erleben zwar eine Renaissance bei Sammlern und Nostalgikern, sind für die breite Masse aber wenig praktikabel.

Hier bieten Selbsthosting-Lösungen eine flexible und rechtlich sichere Möglichkeit, Medieninhalte zu archivieren und jederzeit zugänglich zu machen. Rechtlich betrachtet bewegt sich das Selbsthosting im Graubereich. Während der Besitz physischer Medien grundsätzlich legal ist, wird insbesondere das Umgehen von DRM (digitalem Kopierschutz) durch viele Gesetze eingeschränkt – etwa durch den Digital Millennium Copyright Act (DMCA) in den USA oder vergleichbare Regelungen weltweit. Dies erschwert die Nutzung freier Open-Source-Software für Selbsthosting in vollem Umfang. Somit entstehen technische, rechtliche und soziale Spannungsfelder, die gelöst werden müssen, um einerseits Inhalte zu schützen, andererseits aber die Rechte der Nutzer und Kreativen zu achten und nicht zu unterdrücken.

Ein weiterer großer Aspekt ist die Frage der Nachhaltigkeit. Medienplattformen benötigen Infrastruktur, Bandbreite und Ressourcen, um Inhalte zu streamen und verfügbar zu machen. Während große Firmen wie Google oder Amazon diese in Milliardenhöhe bereitstellen können, sind private Lösungen naturgemäß limitiert. Die Kosten für Strom, Datenübertragung oder Hardware müssen von Privatanwendern oder kleinen Communities getragen werden. Ohne eine wirtschaftliche Basis und Unterstützung stoßen selbst gutgemeinte Projekte schnell an ihre Grenzen.

Angesichts dieser Herausforderungen gewinnt die politische Debatte über Urheberrecht, Meinungsfreiheit und digitale Rechte zunehmend an Bedeutung. Forderungen nach kürzeren Schutzfristen, transparenteren und faireren Claim-Mechanismen sowie einer Reform des automatisierten Content-Monitorings mehren sich. Nutzer und Kreative drängen auf gesetzliche Anpassungen, die den kulturellen Austausch fördern und Auswüchse von Monopolstellungen begrenzen. Vor allem besteht ein wachsendes Bewusstsein, dass Medienkonsum und -verwaltung nicht nur technische, sondern auch gesellschaftliche Themen berühren. Die Frage nach digitaler Souveränität wird eng mit der Kontrolle über persönliche Daten, wirtschaftlicher Teilhabe und freiheitlicher Kultur verbunden.

Hierfür braucht es neben technischen Lösungen auch eine stärkere Vernetzung von Communities, NGOs, Open-Source-Initiativen und politischem Engagement. In Summe lässt sich festhalten: Selbstgehostete Medien bieten eine spannende Möglichkeit, der wachsenden Fragmentierung und Kommerzialisierung im digitalen Medienbereich eine Alternative entgegenzusetzen. Sie stärken die Autonomie des Einzelnen, fördern technisches Verständnis und bewahren vor Datenexploitation. Dennoch stehen sie im Spannungsfeld von Recht, Technologie und Plattforminteressen. Nur durch eine ganzheitliche Betrachtung und Zusammenarbeit aller Beteiligten kann eine Zukunft geschaffen werden, in der digitale Inhalte frei, fair und nachhaltig verwaltet werden können.

Für all jene, die ihre Medien selbst hosten möchten, ist es ratsam, sich über die rechtlichen Rahmenbedingungen zu informieren, geeignete Hardware und Software sorgfältig auszuwählen und stets auf eine saubere, legale Nutzung zu achten. Ergänzend dazu ist die aktive Beteiligung an Community-Projekten und Austausch mit Gleichgesinnten wertvoll, um neue Wege zu entdecken und gemeinsam Herausforderungen zu bewältigen. Letztlich symbolisiert die Debatte um selbstgehostete Medien auch die Suche nach einer ausgewogenen digitalen Zukunft – fernab von Monopolen, undurchsichtigen Algorithmen und willkürlicher Zensur. Es bleibt zu hoffen, dass sich die digitale Welt weiter öffnet und Nutzern mehr Rechte, Möglichkeiten und Kontrolle über ihre Inhalte zurückgibt.