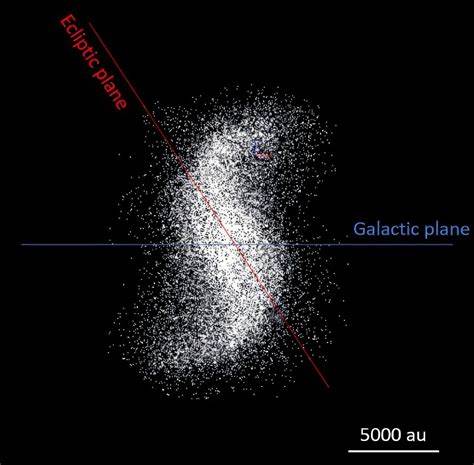

Die Oortsche Wolke gilt als eines der faszinierendsten und zugleich rätselhaftesten Gebiete des Sonnensystems. Sie ist eine hypothetische, kugelförmige Wolke aus eisigen Objekten, die weit über die Umlaufbahnen der bekannten Planeten hinaus im äußeren Sonnensystem existiert. Während die Oortsche Wolke traditionell als eine homogene, weit verteilte Ansammlung von Kometen und anderen Kleinkörpern angesehen wurde, bringt die jüngste Entdeckung einer spiralförmigen Struktur innerhalb der inneren Oortschen Wolke frischen Wind in das Verständnis dieser Region. Dieses Phänomen könnte tiefgreifende Auswirkungen auf unser Wissen über die Entstehung und Entwicklung des Sonnensystems haben. Die innere Oortschen Wolke liegt näher an der Sonne als die äußere Wolke und bildet eine Art Übergangszone zwischen den transneptunischen Objekten, wie den Objekten des Kuipergürtels, und den ferner entfernten Bereichen des Sonnensystems.

Bis vor Kurzem galt diese Region als relativ unspektakulär, da sie schwer zu beobachten ist und ihre Objekte meist zu klein und dunkel sind, um mit herkömmlichen Teleskopen sichtbar zu sein. Doch dank moderner Technologien, verbesserter Teleskope und innovativer Analysemethoden konnten Astronomen nun eine beeindruckende spiralförmige Struktur innerhalb dieses Bereichs identifizieren. Eine spiralförmige Struktur in einer so entfernten und diffus erscheinenden Wolke ist erstaunlich und wirft viele Fragen auf. Wie konnte sich eine solche Struktur in einer so losen Ansammlung von Objekten bilden? Welche Kräfte wirken in diesem Bereich des Sonnensystems, um eine spiralartige Formation zu formen und zu stabilisieren? Forscher vermuten, dass die Gravitation großer, bislang unbekannter Himmelskörper oder nahe Vorbeiflüge anderer Sterne im galaktischen Umfeld möglicherweise diese Struktur beeinflussen. Außerdem könnten die Wechselwirkungen mit galaktischen Gezeiten oder sogar die Wirkung von dunkler Materie eine Rolle spielen.

Die Entdeckung basiert auf detaillierten Beobachtungen von Kometenbahnen und die mathematische Modellierung dieser Bewegungen. Kometen, deren Bahnen in das innere Sonnensystem führen, stammen oft aus der Oortschen Wolke, und ihre Trajektorien können Hinweise auf die Verteilung und Struktur der ursprünglichen Wolke geben. Wenn eine spiralförmige Musterung in den Bahnen der Kometen erkannt werden kann, legt das nahe, dass sich im Ursprung eine entsprechende Anordnung der Objekte befindet. Neueste Computer-Simulationen stützen diese Erkenntnis und visualisieren, wie diese Spiralstruktur über Millionen von Jahren durch gravitative Einflüsse ausgeformt wurde. Das Vordringen in das Verständnis der inneren Oortschen Wolke und ihrer spiralförmigen Form hat weitreichende Konsequenzen.

Zum einen bietet es Einblicke in die Entwicklungsgeschichte des Sonnensystems. Da die Objekte der Oortschen Wolke als Überbleibsel aus der Zeit vor 4,6 Milliarden Jahren gelten, bewahren sie eine Art archäologisches Gedächtnis unserer kosmischen Umgebung. Die Spiralstruktur könnte damit ein Hinweis auf Bewegungen und Ereignisse in der Frühzeit des Sonnensystems sein, etwa auf die Migration von Planeten oder auf das Einfangen von Material durch die Sonne. Zum anderen können Erkenntnisse über die Struktur der Oortschen Wolke helfen, besser vorherzusagen, wann Kometen in das innere Sonnensystem eintreten und möglicherweise Auswirkungen auf die Erde haben. Ein Teil der Kometen, die wir beobachten, stammen aus dieser Region, und deren Bahnen werden durch die neuen Erkenntnisse besser nachvollziehbar.

Das Verständnis, wie und warum diese Spiralstruktur entsteht, könnte daher eines Tages zur Vorhersage ungeplanter Ereignisse im Sonnensystem beitragen. Die Erforschung der Spiralen in der inneren Oortschen Wolke treibt auch die Debatte um das sogenannte Planet Neun voran. Hypothetisch postulierte Himmelskörper in der äußeren Region des Sonnensystems sollen durch ihre Gravitation Einfluss auf die Bewegung von Objekten in der Oort-Wolke ausüben. Die neue Entdeckung könnte eine indirekte Bestätigung für die Existenz eines solch massiven Körpers sein, der bislang noch nicht direkt beobachtet wurde. Weiterführende Untersuchungen könnten Licht auf dessen genaue Lage und Eigenschaften werfen und damit unser Bild des Sonnensystems fundamental verändern.

Technologisch gesehen stellt die Beobachtung der inneren Oortschen Wolke eine große Herausforderung dar. Aufgrund der schieren Entfernung und der geringen Helligkeit der Objekte sind direkte optische Beobachtungen fast unmöglich. Stattdessen verlassen sich Astronomen auf indirekte Methoden wie die Analyse von Kometenbahnen, Radiowellenmessungen oder die Beobachtung von Einfluss auf bekannte Himmelskörper. Die stetige Weiterentwicklung astronomischer Instrumente, darunter Weltraumteleskope wie das James-Webb-Teleskop, lassen jedoch bald Hoffnung ruhen, dass detailliertere Daten über die inneren Regionen der Oort-Wolke gesammelt werden können. Auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Astronomie, Astrophysik und theoretischer Physik ist von essenzieller Bedeutung, um komplexe Phänomene wie die Spiralstruktur in der Oortschen Wolke zu verstehen.

Die Kombination aus Beobachtungsdaten, Simulationen und theoretischen Modellen eröffnet einen bislang unerreichten Zugang zu einer der geheimnisvollsten Bereiche in unserem Sonnensystem. Es zeigt sich erneut, wie viel es noch zu entdecken gibt, selbst in unserem unmittelbaren kosmischen Umfeld. Die Existenz spiralförmiger Strukturen in der inneren Oortschen Wolke verdeutlicht zudem, wie dynamisch und abwechslungsreich unser Sonnensystem ist. Viele unterschätzte Kräfte und Prozesse spielen zusammen, um das Leben und die Bedingungen auf der Erde möglich zu machen. Es ist ein stetiger Fluss von Materie, Energie und Gravitation, der über Milliarden Jahre die komplexe Architektur unseres astralen Zuhauses geformt hat.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entdeckung einer Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke eine der spannendsten Entwicklungen der modernen Astronomie darstellt. Sie fordert das bisherige Verständnis heraus und öffnet Wege für neue Forschungen. Während wir weiterhin das rätselhafte Gebiet rund um unseren Heimatstern erkunden, erinnern uns solche Entdeckungen daran, dass das Universum voller Überraschungen steckt und die Reise des Entdeckens niemals endet.