Die Erforschung der Ursprünge und Mechanismen von Krebs ist seit Jahrzehnten ein zentrales Thema in der Medizin und Biologie. Eine der wegweisendsten Ideen dazu ist die Warburg-Hypothese, die bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von Otto Warburg formuliert wurde. Diese Hypothese fokussiert sich auf die veränderte Energieproduktion von Krebszellen und legte den Grundstein für heutige Weiterentwicklungen, wie die mitochondriale metabolische Theorie des Krebses. Dieses Konzept verändert das klassische Verständnis von Krebs und legt neue Ansätze für Diagnose und Therapie nahe.

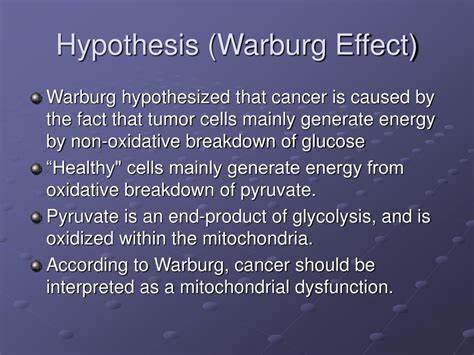

Otto Warburg beobachtete, dass Krebsgewebe im Vergleich zu gesundem Gewebe einen veränderten Energiestoffwechsel aufwies. Die Sauerstoffaufnahme war vermindert, während die Produktion von Laktat – einem Milchsäure-Endprodukt der Glykolyse – erhöht war, selbst unter ausreichender Sauerstoffversorgung. Warburg interpretierte dies so, dass die oxidative Phosphorylierung (OxPhos) in den Mitochondrien der Krebszellen beeinträchtigt sei. Die Zellen kompensierten daher den ATP-Bedarf durch verstärkte anaerobe Glykolyse, ein Prozess, den er als „aerobe Glykolyse“ oder später bekannt als „Warburg-Effekt“ bezeichnete. Er betrachtete diese metabolische Umstellung als Ursache für die Entstehung von Krebs.

Im Laufe der Jahre erhielt Warburgs Hypothese jedoch Gegenwind. Forscher wie Sidney Weinhouse zeigten, dass manche Tumorzellen weiterhin eine hohe Sauerstoffaufnahme aufwiesen, was angeblich eine normale mitochondriale Funktion suggerierte. Zunehmende Forschung nahm deshalb an, dass die mitochondriale Atmung bei Krebszellen häufig intakt sei und der Schwerpunkt auf eine verstärkte Glykolyse gerichtet werden müsse. Dieses Monopol der genetischen Mutationstheorien des Krebses dominierte viele Jahrzehnte die Vorstellungen in der Krebsforschung. Neuere Forschungen zeigen jedoch, dass die Situation komplexer ist, als ursprünglich angenommen.

Weder Sauerstoffverbrauch noch Laktatproduktion sind allein aussagekräftige Marker für die ATP-Produktion in Krebszellen. Moderne Studien entdeckten, dass neben der klassischen OxPhos und der Glykolyse eine dritte bedeutende ATP-Quelle existiert: die mitochondriale substratgebundene Phosphorylierung (mSLP), vor allem im Zusammenhang mit der Glutaminolyse, einem Wegstoffwechselprozess für die Energiegewinnung und Synthese von Biomasse. Die mitochondriale Metabolische Theorie des Krebses baut auf Warburgs zentraler Beobachtung der gestörten Mitochondrienfunktion auf, integriert aber neue Erkenntnisse, die Warburg noch nicht bekannt waren. So wurde zum Beispiel klar, dass Krebszellen oft über auffällige strukturelle Veränderungen in ihren Mitochondrien verfügen. Dazu gehört die Degradation der Cristae-Struktur, eine veränderte Zusammensetzung von Membranlipiden wie Cardiolipin und der Verlust spezifischer Enzyme, welche die Effizienz der OxPhos beeinträchtigen.

Diese mit strukturellen Schäden einhergehenden funktionalen Einschränkungen bewirken, dass Krebszellen ihre Energieproduktion verstärkt auf alternative zugängliche Wege umstellen müssen. Auch der Befund der Lipidtröpfchen in Krebszellen unterstützt diese Theorie. Die Ansammlung dieser Lipidspeicher steht im Zusammenhang mit einer verminderten Fettsäureoxidation. Warburg hatte angenommen, dass Krebszellen Fett als Energiesubstrat nutzen könnten, doch aktuelle Daten zeigen, dass diese Kohlenwasserstoffe vor allem gepuffert werden, um oxidative Schäden und die Bildung reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) einzudämmen. Gleichzeitig ist bekannt, dass embolische ROS durch beschädigte Mitochondrien sowohl Mutationen als auch Genominstabilität befördern – Effekte, die sekundär zur mitochondriellen Dysfunktion auftreten.

Diese mitochondrialen Defekte und der daraus resultierende Energiemangel bewirken, dass Krebszellen nicht auf eine einzige Energiequelle angewiesen sind. Stattdessen koppeln sie verstärkt Glykolyse im Zytosol mit mitochondrialer substratgebundener Phosphorylierung, insbesondere mithilfe der Glutaminverwertung, um ausreichend ATP und Bausteine für schnelles Zellwachstum zu erzeugen. Die Wechselwirkung dieser metabolischen Pfade unterstützt ohne Zweifel die schnelle Proliferation und Überlebensfähigkeit von Tumorzellen. Die mitochondriale Metabolische Theorie wirft auch bedeutende Fragen zur Rolle von Genmutationen als Ursache von Krebs auf. Während Mutationen unbestritten wichtige Auswirkungen auf die Krankheitsentwicklung haben können, gibt es zahlreiche Hinweise, dass mitochondriale Dysfunktionen der primäre Auslöser sind.

So zeigen Experimente mit mitochondrialem Transfer, dass gesunde Mitochondrien das Tumorwachstum hemmen können, selbst in Gegenwart genetischer Mutationen, und umgekehrt. Dies legt nahe, dass Mitochondrien-Funktion ein grundlegender Faktor für Tumorentstehung und Wachstum ist. Therapeutisch eröffnet dieses Verständnis neue Perspektiven. Die Strategie, Krebs metabolisch zu adressieren, verzichtet auf die ausschließliche Bekämpfung genetischer Veränderungen und fokussiert auf den Energiestoffwechsel der Krebszellen. Dabei rückt besonders die sogenannte Ketogene Metabolische Therapie (KMT) in den Vordergrund, welche die Glukose- und Glutaminversorgung reduziert und den Körper in einen Zustand der Ketose versetzt.

In diesem Zustand wird die Energieversorgung verstärkt auf Ketonkörper umgestellt, welche Krebszellen deutlich schwerer nutzen können. Dieser Stoffwechsel-Shift hat sich in präklinischen und klinischen Studien als vielversprechende ergänzende Behandlungsmöglichkeit erwiesen, die Tumorwachstum hemmt und die toxischen Nebenwirkungen konventioneller Therapien vermindert. Selbstverständlich ist die Tumormetabolismusforschung dynamisch und komplex. Nicht alle Krebsarten zeigen identische metabolische Eigenschaften, und die Interaktionen sind oft kontextabhängig. Dennoch zeichnet sich ab, dass die mitochondriale Dysfunktion ein universelles Kennzeichen fast aller bedeutender Krebsarten ist.

Die Kombination von modernsten biochemischen, genetischen und bildgebenden Techniken eröffnet die Chance, bei der Diagnostik und Therapie von Krebserkrankungen neue, individuell zugeschnittene Ansätze zu entwickeln. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Warburg-Hypothese den Grundstein gelegt hat, um Krebs nicht nur als genetische, sondern als metabolische Krankheit zu verstehen. Die mitochondriale metabolische Theorie erweitert dieses Bild und integriert neueste Erkenntnisse zu mitochondrialen Störungen, Energiestoffwechselwegen und deren Einfluss auf Tumorbiologie. Zukünftige Forschungen und innovative Therapieansätze könnten die Krebsbehandlung grundlegend verändern, indem sie den Fokus weg von reiner Genetik hin zu zellulären Stoffwechselprozessen richten und damit nachhaltigere und weniger toxische Behandlungsstrategien ermöglichen.