In Deutschland und weltweit wird die Gesellschaft zunehmend durch politische Polarisierung geprägt. Immer häufiger verhärten sich Meinungen und politische Lager entfernen sich voneinander, sodass ein gemeinsames Verständnis und respektvolle Debatten erschwert werden. Die Annahme, dass Menschen Fakten unwillig aufnehmen und stattdessen nur Informationen akzeptieren, die ihre eigene Meinung bestätigen, wird häufig als Grund für diese Entwicklung angeführt. Doch neue wissenschaftliche Studien stellen diese Annahme infrage und legen dar, dass genau das Gegenteil möglich ist: Faktisches Wissen und ausgewogene Informationen können Polarisierung nicht nur entgegenwirken, sondern Menschen tatsächlich näher zusammenbringen. Ein wegweisendes Forschungsprojekt, das von Experten der Hebräischen Universität Jerusalem und des Massachusetts Institute of Technology (MIT) durchgeführt wurde, untersuchte diesen Zusammenhang an einem gesellschaftlich umstrittenen Thema – der Kontrolle von Waffenbesitz in den USA.

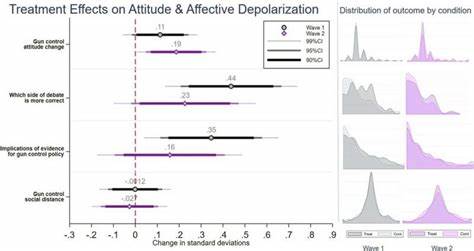

In einer repräsentativen Studie mit mehr als 1000 Teilnehmern wurden diese mit einer Vielzahl von glaubwürdigen Fakten konfrontiert, die sowohl mit ihren vorgefassten Meinungen übereinstimmten als auch im Widerspruch dazu standen. Dabei erhielten die Probanden Anreize, sich intensiv mit dem Material auseinanderzusetzen. Überraschenderweise zeigte sich, dass die Teilnehmer nicht etwa Fakten ablehnten, die gegen ihre Überzeugungen sprachen. Stattdessen nahmen sie die konträren Informationen auf, lernten daraus und behielten das Wissen auch einen Monat später noch. Die Wirkung auf die politische Einstellung war dabei deutlich – die Teilnehmer tendierten zu einer moderateren Haltung und entfernten sich von extremen Positionen.

Besonders bemerkenswert war, dass sich diese Abmilderung der Einstellung nicht mit einem Anstieg von emotionaler Ablehnung oder Feindseligkeit gegenüber Andersdenkenden verband. Die Veränderung betraf primär die inhaltliche politische Haltung, ohne dass dadurch die zwischenmenschliche Atmosphäre vergiftet wurde. Die Resultate dieser Untersuchung werfen ein völlig neues Licht auf die Rolle von Information und Kommunikation in Zeiten der politischen Spaltung. Entgegen der pessimistischen Vorstellung, dass Fakten nur dazu dienen, Meinungen zu verhärten, beweist die Studie, dass gezielte, ausgewogene und verständlich präsentierte Fakten das Potenzial besitzen, die gesellschaftliche Mitte wieder aufleben zu lassen. Die Menschen sind demnach durchaus offen für Dialog und bereit, ihre Überzeugungen zu überdenken, wenn ihnen vertrauenswürdige und gut aufbereitete Informationen zugänglich gemacht werden.

Für Deutschland ist dieser Befund von großer Bedeutung. Auch hier steigt die politische Polarisierung, was sich in zunehmender Fragmentierung des Parteienspektrums, polarisierten Medienlandschaften und mitunter aggressiven Tendenzen in sozialen Medien zeigt. Dass Wissen allein nicht ausreicht, ist eine bekannte Wahrheit, jedoch unterstreichen die Studienergebnisse, dass der Zugang zu verlässlichen Fakten und die Förderung von Medienkompetenz wichtige Schritte sind, um extreme und verhärtete Positionen im politischen Diskurs zu reduzieren. Besonders hervorzuheben ist die Bedeutung der Art und Weise, wie diese Informationen präsentiert werden. Die Studie legt nahe, dass es entscheidend ist, die Fakten ausgewogen und ohne Wertung darzustellen sowie Motivation und Anreize zu schaffen, sich tatsächlich mit ihnen auseinanderzusetzen.

Dies wirft ein neues Licht auf die Rolle von Bildungsinstitutionen, Medien und auch politischen Akteuren, die aktiv an einem sachlichen und respektvollen Diskurs interessiert sind. Darüber hinaus könnten sich aus diesen Erkenntnissen weitreichende positive Effekte für die politische Kultur und das Vertrauen in demokratische Prozesse ergeben. In Zeiten von Nachrichtenblasen und sogenannter Filterblasen in sozialen Netzwerken ermöglicht die Verfügbarkeit ausgewogener Fakten die Chance, über ideologische Grenzen hinweg mehr Verständigung zu schaffen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Die Gefahr von Polarisierung wird nicht länger als unabwendbares Schicksal angesehen, sondern als eine Herausforderung, der durch gezielte Informationspolitik begegnet werden kann. Für die Medienlandschaft ergibt sich daraus eine große Verantwortung.

Die Verpflichtung zu sorgfältiger, faktenbasierter Berichterstattung, die eben nicht auf Sensationslust oder Polarisierung abzielt, sondern konstruktive und differenzierte Einblicke bietet, ist wichtiger denn je. Auch die Gestaltung von öffentlichen Bildungsprogrammen, insbesondere zur politischen Bildung, sollte auf dieser Grundlage weiterentwickelt werden. Menschen zu befähigen, Informationen kritisch zu hinterfragen, aber auch offen für andere Sichtweisen zu bleiben, ist einer der Schlüssel zur Überwindung von gesellschaftlichen Gräben. Auf sozialer Ebene kann die Bereitschaft, gegensätzliche Fakten anzuerkennen, zu mehr Empathie und weniger Feindseligkeit führen. Dass sich Einstellungen verändern können, ohne dass die emotionale Befindlichkeit gestört wird, ist für den sozialen Frieden bedeutsam.

Demokratie lebt nicht von der absoluten Einigkeit, sondern von einem respektvollen Miteinander theologisch unterschiedlicher Meinungen – und faktisches Wissen kann hierbei eine Brücke schlagen. Die Studie widerspricht auch der verbreiteten Annahme, dass politische Überzeugungen ausschließlich emotional oder identitätsbasiert sind und somit resistent gegen rationale Argumente. Vielmehr zeigt sich, dass rationale Fakten, richtig vermittelt und angenommen, durchaus in der Lage sind, politische Einstellungen zu beeinflussen. Dies gibt Anlass für mehr Optimismus, dass in polarisierten Gesellschaften ein Dialog möglich ist, der auf Vernunft und Verständnis basiert. Nicht zuletzt eröffnet die Forschung auch spannende Perspektiven für die Gestaltung digitaler Plattformen.

Soziale Netzwerke könnten durch Algorithmen und Mechanismen unterstützt werden, die nicht nur Informationsbestätigung fördern, sondern gezielt ausgewogene Inhalte hervorheben und die Nutzer ermuntern, sich differenziert mit Themen auseinanderzusetzen. Dadurch könnte die Verfestigung ideologischer Echokammern zumindest abgeschwächt werden. Abschließend lässt sich festhalten, dass die aktuelle wissenschaftliche Evidenz eine positive Botschaft in einer Zeit der politischen Fragmentierung bietet: Informationsvermittlung funktioniert – wenn sie methodisch durchdacht ist, qualitativ hochwertig und ausgewogen erfolgt. Bürgerinnen und Bürger nehmen Fakten auf, überdenken ihre Positionen und wandeln extreme Einstellungen hin zu moderateren, wenn sie dazu die Möglichkeit bekommen und einen Anreiz haben, sich ernsthaft mit Informationen auseinanderzusetzen. Für Deutschland und andere demokratische Gesellschaften bedeutet dies, dass Anstrengungen in Bildungsarbeit, Mediengestaltung und politische Kommunikation verstärkt werden sollten, um einen faktenorientierten Diskurs zu fördern.

Politische Polarisierung ist kein unvermeidliches Damoklesschwert, sondern ein Zustand, der durch Wissen und Vernunft überwunden werden kann. In einer vernetzten, komplexen Welt bietet sich die Chance, Brücken zu bauen – gerade dort, wo zuvor Gräben unüberwindbar erschienen.