Die Fähigkeit von Strukturen, ihre Form in kontrollierter Weise zu verändern, ist ein faszinierendes Forschungsfeld mit weitreichenden Anwendungen in Technik, Architektur, Medizin und Robotik. Besonders herausfordernd ist dabei die Formveränderung geschlossener Flächen, also solcher Oberflächen, die kein offenes Ende oder Rand besitzen. Diese geschlossenen Flächen sind im Vergleich zu offenen viel widerstandsfähiger gegenüber Verformungen, da sie ein Volumen einschließen und dadurch eine erhöhte mechanische Stabilität besitzen. Ein leerer, geschlossener Würfel beispielsweise zeigt eine deutlich höhere Steifigkeit als eine offene, deren Seitenflächen fehlen. Die Steuerung der Formänderung solcher geschlossener Oberflächen ist komplex, da sie normalerweise aus mehreren miteinander verbundenen Teilflächen bestehen, die synchron bewegt werden müssen, um ein reibungsloses und fehlerfreies Morphing zu realisieren.

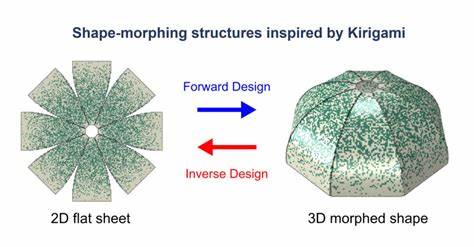

Hier setzen innovative Konzepte an, die die japanische Kunst des Papierfaltens (Origami) und des Papierschneidens (Kirigami) kombinieren, um eine Plattform zu entwickeln, die komplexe Form- und Topologieveränderungen geschlossener Flächen mit bistabilen Zuständen ermöglicht. Diese sogenannte Ori-Kiri-Technologie nutzt gezielt die Stärken beider Techniken: Origami steuert die Drehung der Flächenteile um Faltlinien, die fast tangential zur Oberfläche liegen, während Kirigami Bewegung um Scharniere erlaubt, die nahezu senkrecht zur Oberfläche ausgerichtet sind. So entsteht ein fein abgestimmtes Zusammenspiel, das den morphologischen Wandel von geschlossenen Oberflächen in verschiedenen Dimensionen steuert. Die Anwendung von Ori-Kiri-Assemblagen ermöglicht erstaunliche Transformationen. Beispielsweise kann eine geschlossene Oberfläche von einem Würfel zu einer Kugel wechseln, wobei die Oberfläche kontinuierlich ihre Form ändert und gleichzeitig ihr Volumen einschließt.

Darüber hinaus ist es möglich, zwischen zwei unterschiedlich großen Kugeln zu skalieren oder sogar den Topologiewandel zu realisieren, etwa vom kugelförmigen zu einem torusförmigen Objekt – also einer Form mit einem Loch im Inneren. Letzteres stellt eine besonders komplexe Herausforderung dar, da die Topologie sich grundlegend ändert und neue Anforderungen an die Verbindung der Flächenteile stellt. Die technische Umsetzung erfolgt über ein zweistufiges Designverfahren: Im ersten Schritt werden die geometrischen Parameter optimiert, wobei die Verbindungen an den Knotenpunkten zunächst als kugelgelagerte Gelenke betrachtet werden, die Bewegungen in mehreren Freiheitsgraden erlauben. Durch diese freie Geometrieoptimierung wird eine kinematisch unbestimmte Struktur mit vielen Freiheitsgraden geschaffen, was zwar eine einfache Änderung der Form ermöglicht, aber gleichzeitig die Kontrolle erschwert. Im zweiten Schritt werden diese kugelgelagerten Verbindungen durch nur rotationsfähige Scharniere ersetzt, deren Achsen strategisch bestimmt werden, um die Freiheitsgrade einzuschränken und so eine bistabile Konstruktion zu garantieren – zwei stabile Zustände, zwischen denen das Objekt wechseln kann.

Diese Herangehensweise hat nicht nur theoretische Relevanz, sondern wurde bereits experimentell validiert. Mit 3D-gedruckten Prototypen aus Materialien wie PLA oder Nylon konnten die Forscher den erfolgreichen Morphing-Prozess von Würfel zu Kugel sowie von Kugel zu Torus demonstrieren. Dabei zeigte sich, dass durch die gezielte Steuerung der Gelenkachse und der Flächenteile die Formänderung kontrolliert und reversibel abläuft. Die Bistabilität ermöglicht es, beide Formen stabil einzunehmen, ohne dass mechanischer Energie konstant aufgewendet werden muss, um die Form zu halten. Neben rein geometrischen Aspekten spielt auch die mechanische Leistung der Structures eine entscheidende Rolle.

Die Umwandlung bewirkt eine signifikante Änderung der Steifigkeit, die von den Forschern untersucht wurde. Beispielsweise besitzt die geschlossene Würfelkonfiguration eine deutlich höhere Kompressionssteifigkeit im Vergleich zur kugelförmigen entfalteten Variante. Ebenso verändert sich die Durchlässigkeit der Struktur: In der kompakten Würfelform ist die Oberfläche nahezu geschlossen, während im morphenden Zustand, insbesondere bei der kugelförmigen Variante, größere Öffnungen entstehen, die Lichtdurchlässigkeit und Luftdurchlässigkeit ermöglichen. Dies eröffnet Anwendungen wie adaptive Verpackungen, kontrollierte Freisetzung von Stoffen oder variable Schutzschilde gegen Strahlung. Die Flexibilität dieser Technologie zeigt sich auch in der Anpassung an unregelmäßige, freie Formen jenseits der klassischen, symmetrischen Objekte.

So konnten komplexe organische oder asymmetrische Ziele, etwa eine Ei- oder Reiskornform („Onigiri“), als Ausgangs- oder Zielsurfaces integriert werden. Damit beweist das System nicht nur mathematische Eleganz, sondern auch praktische Anpassungsfähigkeit, die für Design und Fertigung zukunftsweisend ist. Das systematische Vorgehen trennt konsequent geometrische Kompatibilität und mechanische Stabilität. Wird im ersten Schritt allein die geometrische Passgenauigkeit der Paneele sichergestellt und dabei vielfältige Bewegungsfreiheitsgrade zulassen, folgt im zweiten Schritt die mechanische Fixierung durch Auswahl der Rotationsachsen. Die Herausforderung dieser Kombination liegt in der Balance zwischen Flexibilität und feste Kontrolle, wobei übermäßige Beweglichkeit zu unkontrollierbaren Verformungen führen würde, während zu viele Einschränkungen das Morphing unmöglich machen.

Die Integration von Origami- und Kirigami-Prinzipien entspricht außerdem einer Erweiterung klassischer Forschung, die sich bisher hauptsächlich mit der Umwandlung von offenen Flächen oder flachen Ausgangszuständen beschäftigte. Morphing geschlossener, volumenumschließender Flächen eröffnet neue wissenschaftliche Perspektiven und Anwendungen, von smarten Textilien, flexiblen Schutzhüllen, rollbaren Behältern bis hin zu adaptiven architektonischen Elementen und reaktionsfähigen Robotersystemen. Dabei können durch das programmierte Wechseln zwischen stabilen Formen unterschiedliche Betriebsmodi realisiert werden – ohne die Notwendigkeit permanenter Energiezufuhr. Ausblick und Weiterentwicklungspotenziale ergeben sich durch die Erweiterung des geometrischen Musters, etwa durch Multimesh-Assemblagen, bei denen mehrere miteinander verbundene Flächengebilde zusammenspielen und komplexere Topologien erschaffen. Auch der Einsatz von Kagome-ähnlichen Dreiecksnetzen im Kirigami-Teil könnte die Lösungsräume erweitern und den Grad der Formbarkeit steigern.

Darüber hinaus stehen Materialentwicklungen im Fokus, insbesondere der Übergang von mechanischen Assemblagen hin zu einteiligen 3D-gedruckten metamateriellen Flächen, die Formwandlungen auf nano- bis makroskopischen Skalen ermöglichen. Erste wenige 3D-gedruckte Modelle mit elastischen Materialien wie Thermoplasten zeigen das Potenzial, wenngleich die exakte Ausrichtung der Gelenke und deren präzise Funktionalität derzeit noch eine Herausforderung darstellen. Die Forschungsarbeit zeigt eindrucksvoll, wie die Synthese traditioneller japanischer Techniken mit moderner Optimierungs- und Fertigungstechnologie völlig neue Wege eröffnet. Insbesondere der kontrollierte, reversible Wechsel zwischen stabilen Formen geschlossener Flächen – einschließlich grundlegender Topologieänderungen – stellt einen bedeutenden Innovationssprung dar. Die Anwendungen sind vielfältig und reichen von adaptiven Schutzschalen, dynamischen Verpackungslösungen bis hin zu intelligenten, anpassbaren Oberflächen mit neuartigen mechanischen Eigenschaften.

Insgesamt etabliert das Konzept der Form- und Topologiewandelung durch die Integration von Origami und Kirigami eine zukunftsweisende Plattform, die nicht nur wissenschaftlich hohe Bedeutung hat, sondern auch industrielle Innovationen ermöglichen kann. Mit weiterer Forschung und technischen Verfeinerungen werden diese morphingfähigen, geschlossenen Oberflächen ein essenzieller Bestandteil der nächsten Generation adaptiver und multifunktionaler Materialien und Strukturen sein.