Die Welt befindet sich im Wandel, und an ihrer Spitze formiert sich eine neue Klasse von globalen Eliten, die mächtiger und interventionistischer agieren als je zuvor. Diese Gruppe, bestehend aus Finanzmagnaten, Top-Managern, einflussreichen Politikern und Technologiegiganten, übt zunehmend Einfluss auf Wirtschaft, Politik und Gesellschaft aus. Ihre wachsende Bedeutung zieht nicht nur Aufmerksamkeit auf sich, sondern führt auch zu immer tiefer werdenden gesellschaftlichen Spannungen und einem zunehmenden Misstrauen in die demokratischen Strukturen. Die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich, sichtbar im steilen Anstieg der Vermögenskonzentration, unterstreicht die neue Realität. In den letzten zehn Jahren ist das Nettovermögen des reichsten einen Prozents der Weltbevölkerung um beeindruckende 42 Billionen US-Dollar gestiegen.

Diese Summe ist beinahe 34-mal größer als das Vermögenswachstum der ärmsten 50 Prozent der Weltbevölkerung. Neben dem reinen Kapital fehlt es zunehmend auch an sozialer Nähe zwischen diesen Eliten und der breiten Bevölkerung, was zu einem Gefühl der Entfremdung und einer Verschärfung der sozialen Ungleichheit führt. Während die breite Öffentlichkeit die wirtschaftliche Lage oft als stagnierend oder gar rückläufig empfindet – gekennzeichnet durch steigende Mietpreise, sinkende Kaufkraft und prekäre Arbeitsverhältnisse – florieren die Spitzen der Gesellschaft. Die Folge ist eine immer spürbarere Diskrepanz zwischen sozialen Klassen. Die soziale Entfremdung wird durch eine Vielzahl von Studien bestätigt, die zeigen, dass sowohl die Mittel- als auch die Arbeiterschicht sich zunehmend gegen die vermeintlich privilegierten Eliten wenden.

Wo früher noch Vertrauen in die Führungsschicht bestand, wächst nun die ablehnende Haltung, was sich auch in politischen Bewegungen widerspiegelt, die sich als Gegenkräfte zu den Globaleliten positionieren. Die Marginalisierung und Unzufriedenheit breiter Bevölkerungsschichten führt oft zu populistischen Bewegungen und einer generellen Skepsis gegenüber etablierten Institutionen. Exemplarisch dafür sind die Anfeindungen gegen elitäre akademische Einrichtungen in den USA – darunter renommierte Universitäten wie Harvard oder Princeton –, die als Bastionen von Privilegien wahrgenommen werden. Paradoxerweise stehen diese Institutionen im Zentrum des amerikanischen Einflusses und der Forschungskraft, doch intern wächst die Zustimmung zu deren Demontage oder Finanzierungskürzungen, besonders unter konservativen Wählern. Nicht nur in den USA, sondern weltweit zeigt sich eine ähnliche politische und gesellschaftliche Dynamik.

Lateinamerika verzeichnet einen Rückgang der Zustimmung zur Demokratie, was neben wirtschaftlichen Faktoren auch Ausdruck des wachsenden Frustes gegenüber der Elite ist. Ähnlich erleben viele europäische Länder den Aufstieg rechter Parteien, die sich als Vertreter des „einfachen Volkes“ gegen die sogenannten Globalisten inszenieren. Diese Gruppen prangern die soziale Ungleichheit und die vermeintliche Abgehobenheit der Eliten an, oft begleitet von einer Rhetorik, die nationale Interessen über Globalisierung stellt. Strategien der Eliten, ihre Position zu rechtfertigen und das gesellschaftliche Misstrauen zu adressieren, sind vielfältig. So bemühen sich öffentliche Figuren aus der Wirtschaft und Politik öfter darum, eine Verbindung zu traditionellen Werten oder einer vermeintlich „normalen“ Herkunft herzustellen, um ihren Reichtum und Einfluss zu legitimieren.

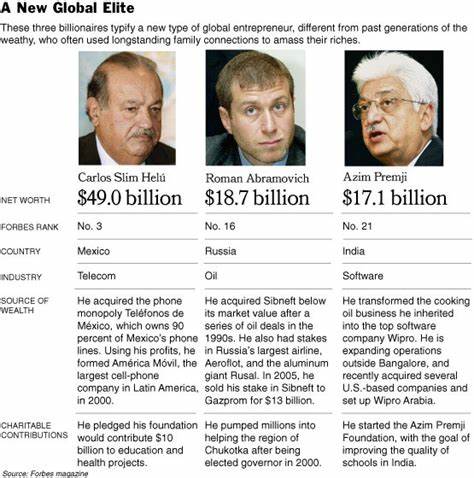

Beispiele reichen von der Betonung der eigenen Arbeitsmoral bis hin zu inszenierten Bescheidenheitserklärungen. Allerdings funktioniert diese Strategie nicht bei allen gleichermaßen, denn je sichtbarer die Elite, desto schwieriger gestaltet sich die Suche nach gesellschaftlicher Akzeptanz. Einer der zentralen Diskussionspunkte in Bezug auf die neuen globalen Eliten ist die Beziehung zwischen Meritokratie und Erbschaftsvermögen. Während viele Topverdiener ihr Kapital durch harte Arbeit und unternehmerisches Geschick aufgebaut haben, droht die wachsende Vermögensanhäufung in den Händen weniger, rasch in eine rentenbasierte Vermögensklassengesellschaft überzugehen. Dies bedeutet, dass kommende Generationen dieser Familien auf Ressourcen zurückgreifen können, ohne selbst zu arbeiten, wodurch die jahrzehntelange Idee der Leistungsorientierung und sozialen Mobilität infrage gestellt wird.

Die Veränderungen der letzten Jahrzehnte, insbesondere die Deregulierung der Finanzmärkte und die zunehmende Globalisierung, haben vor allem den Besitzenden Vorteile verschafft. Unternehmen verlagerten ihre Produktion ins Ausland, viele Arbeitsplätze in den traditionellen Branchen gingen verloren, während Kapital und technologische Innovationen eine neue wirtschaftliche Landschaft formten. Die Eliten profitierten dabei von einem globalen Spielfeld für Investitionen und Erträge, während für viele Arbeitnehmer eine Unsicherheit wuchs, die sich in Prekarisierung und stagnierenden Löhnen äußert. Neben dem wirtschaftlichen Einfluss gewinnen die Eliten auch im politischen und technologischen Bereich an immer größerer Bedeutung. Während Lobbyarbeit und direkte Einflussnahme auf Gesetzgebungsprozesse weiterhin Instrumente der Machtverschiebung darstellen, zeigt sich zunehmend eine noch subtilere Form der Kontrolle: die massive Datensammlung und der Kontrollzugriff durch digitale Plattformen, die in Privat- und Alltagsleben tief eingreifen.

Der Grad der Überwachung und Informationsgewinnung durch große Tech-Konzerne übertrifft die staatlichen Kapazitäten bei weitem und wirft Fragen nach Transparenz, Datenschutz und gesellschaftlicher Kontrolle auf. Soziologische Untersuchungen und internationale Beobachtungsgruppen beleuchten die Zusammensetzung und Dynamiken der globalen Eliten. Dabei fallen Gemeinsamkeiten wie die Dominanz männlicher Führungspersonen in nahezu allen Ländern auf, während Frauen deutlich unterrepräsentiert sind. Außerdem zeigt sich eine Tendenz zur regionalen Konzentration, etwa in Hauptstädten, sowie eine kontinuierliche Bedeutung von Elite-Universitäten als soziale Knotenpunkte und Karrieresprungbretter. Die politische Landschaft wird durch die wachsende Polarisierung und die Herausbildung von sogenannten Gegeneliten weiter aufgewühlt.

In den USA zeigt die Präsidentschaft von Donald Trump exemplarisch, wie radikale politische Kräfte traditionelle Elitengruppen herausfordern, ihre Vorherrschaft in Frage stellen und einen anderen gesellschaftlichen Kurs anstreben. Diese Bewegung lehnt die globalen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Ordnungssysteme ab und fokussiert sich verstärkt auf nationale Interessen und konservative Werte. Historische Vergleiche mit Revolutionen zeigen, dass solche Umbrüche oftmals chaotisch beginnen, ohne klare Konzepte für nachhaltige Lösungen. Experten warnen vor destruktiven Folgen und plädieren stattdessen für progressive Reformen, die sozialen Ausgleich schaffen und die demokratische Legitimität stärken. Besonders in Europa zeigen sich derzeit noch Spielräume, durch politische Maßnahmen wie Erbschaftssteuern oder eine gerechtere Verteilung von Ressourcen größere gesellschaftliche Stabilität zu sichern und revolutionären Entwicklungen vorzubeugen.

Insgesamt stellt die neue Klasse globaler Eliten eine komplexe Herausforderung dar. Ihre immense finanzielle und politische Macht, ihr Einfluss auf gesellschaftliche Narrative und der technologische Zugriff auf persönliche Daten verändern die Machtbalance in den Gesellschaften fundamental. Gleichzeitig wächst die Unzufriedenheit und das Misstrauen breiter Bevölkerungsschichten, die sich nicht nur wirtschaftlicher Benachteiligung, sondern auch politischer Entfremdung gegenübersehen. Ein nachhaltiger Umgang mit diesen Entwicklungen verlangt ein Umdenken auf vielen Ebenen. Eine stärkere Regulierung wirtschaftlicher Macht, die Förderung sozialer Gerechtigkeit, eine integrativere Politik und mehr Transparenz im Umgang mit digitalen Ressourcen sind essenzielle Schritte.

Nur durch eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den Ursachen der Ungleichheit und einer gerechten Umverteilung von Chancen kann die gesellschaftliche Stabilität gesichert und die demokratischen Werte bewahrt werden. Die globalen Eliten sind heute mächtiger und interventionistischer als jemals zuvor und beeinflussen direkt und indirekt die Zukunft unserer Gesellschaften. Die Frage, wie sich das Verhältnis zwischen diesen Eliten und der breiten Bevölkerung in den kommenden Jahren entwickelt, wird entscheidend für den sozialen Frieden und die politische Stabilität weltweit sein.