Die Welt, in der wir leben, ist geprägt von komplexen Systemen. Diese Systeme bestehen aus zahlreichen Komponenten, die auf vielfältige Weise miteinander interagieren und dadurch überraschende, emergente Phänomene auf verschiedenen Ebenen hervorbringen. Die Wissenschaft von der Komplexität hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Phänomene zu verstehen, die weit über einfache, linear erklärbare Zusammenhänge hinausgehen. Im 21. Jahrhundert, wie bereits Stephen Hawking prophezeite, erleben wir eine Ära, in der die Komplexitätsforschung eine zentrale Rolle spielen wird – nicht nur in den Naturwissenschaften, sondern auch in Sozialwissenschaften, Technik, Medizin und Philosophie.

Diese Entwicklung markiert einen Paradigmenwechsel, der weitreichende Auswirkungen auf unser Wissen und Handeln hat. Komplexität zeichnet sich dadurch aus, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. Die einzelnen Bestandteile eines Systems agieren nicht isoliert, sondern bilden Wechselwirkungen, die neue Eigenschaften erzeugen - oft unerwartet und nicht direkt aus den Regeln des Einzelnen ableitbar. Diese emergenten Eigenschaften zeigen sich auf unterschiedlichen Skalen: von molekularen Prozessen in der Biologie über soziale Netzwerke bis hin zu globalen ökologischen und ökonomischen Systemen. Durch diese Dynamik bieten komplexe Systeme sowohl große Herausforderungen als auch Chancen für Wissenschaftler und Praktiker.

Die Ursprünge der Komplexitätsforschung liegen nicht in einer einzelnen Disziplin, sondern entwickelten sich graduell durch den Dialog verschiedener Fächer. Bereits im 17. Jahrhundert zeigte René Descartes in seinem Werk „Die Leidenschaften der Seele“, dass das menschliche Leben als vielschichtiges Netzwerk interagierender Teile zu verstehen ist, deren lokale Ereignisse globale Konsequenzen haben können. Diese frühe Einsicht blieb jedoch zunächst ungeformt und wurde erst im 20. Jahrhundert durch systematische Forschungsansätze weiterentwickelt.

Herbert Simon gilt als einer der Wegbereiter der Komplexitätswissenschaft. In seinem wegweisenden Aufsatz „The architecture of complexity“ (1962) beschrieb er, wie komplexe Systeme hierarchisch organisiert sind und aus miteinander verbundenen Subsystemen bestehen. Wenig später stellte Philip W. Anderson in seinem vielzitierten Essay „More is Different“ (1972) klar, dass sich komplexe Phänomene nicht allein aus den fundamentalen Naturgesetzen ableiten lassen. Er forderte eine pluralistische Perspektive, bei der unterschiedliche wissenschaftliche Ebenen und Methoden notwendig sind, um das Gesamtsystem zu erfassen.

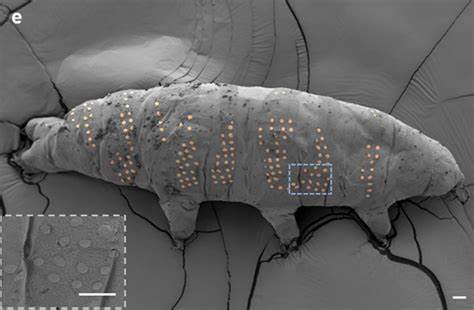

Parallel dazu reflektierte der Philosoph Edgar Morin die Grenzen reduktionistischer Ansätze und entwickelte das Konzept des „paradigmas der Komplexität“, welches eine ganzheitliche, multidimensionale Herangehensweise an Erkenntnisprozesse propagiert. Morin betonte, dass das Verständnis komplexer Phänomene nicht nur rationale Analysen, sondern auch Intuition, soziale und historische Kontexte umfassen muss. Das Interesse an komplexen lebenden Systemen trieb die Forschung weiter voran. Physiker wie Erwin Schrödinger, bekannt für seine Beiträge zur Quantenmechanik, argumentierten bereits Mitte des 20. Jahrhunderts, dass das Leben fundamentale neue physikalische Gesetze erfordern könnte, um es vollständig zu begreifen.

Zeitgleich bereiteten die Arbeiten von John von Neumann und Stanisław Ulam die Grundlagen für theoretische Maschinen und Selbstreplikation, Aspekte, die für das Verständnis biologischer und künstlicher Komplexität essenziell sind. Das Zusammenspiel von Selbstorganisation und evolutionärer Dynamik wurde von Wissenschaftlern wie Per Bak und Stuart Kauffman untersucht, deren Modelle grundlegende Prinzipien komplexer Systeme illustrieren. Die Idee der „self-organized criticality“, etwa in Baks Sandpile-Modell, zeigt, wie Systeme sich selbst an kritische Zustände anpassen, ohne von außen gesteuert zu werden. Kauffman dagegen fokusierte sich auf genetische Regulatornetzwerke, mit welchen die Entstehung biologischer Ordnungen erklärt wird. Im Zuge des Wachstums der Komplexitätswissenschaften schlossen sich immer mehr Disziplinen zusammen.

Computerwissenschaftler, Statistiker, Biologen, Sozialwissenschaftler, Ökologen und Neurowissenschaftler brachten ihre Perspektiven und Methoden ein, um die Vielschichtigkeit ihrer jeweiligen Systeme besser zu verstehen. Diese interdisziplinäre Zusammenarbeit ist längst nicht nur eine Option, sondern eine Notwendigkeit, da keine einzelne Disziplin die Komplexität heutiger globaler Herausforderungen allein adressieren kann. Die Komplexitätswissenschaft hat sich dabei weniger als strikt abgegrenzte Wissenschaftsdisziplin etabliert, sondern vielmehr als eine lebendige Gemeinschaft, die durch Neugier, Offenheit und die Bereitschaft zu neuen Denkansätzen geprägt ist. Diese Gemeinschaft arbeitet häufig an den Schnittstellen konventioneller Disziplinen und sucht nach den verbindenden Prinzipien, der gemeinsamen Sprache und den Methoden, die über Fachgrenzen hinausgehen. Durch die zunehmende Bedeutung komplexer Systeme in verschiedensten Bereichen entstehen Herausforderungen, insbesondere bei der Veröffentlichung wissenschaftlicher Ergebnisse.

Traditionelle Fachzeitschriften sind häufig auf klar abgegrenzte Disziplinen ausgerichtet, wodurch zahlreiche interdisziplinäre Studien nur schwer einen passenden Publikationsort finden. Die Zeitschrift npj Complexity wurde gegründet, um genau diese Lücke zu schließen. Sie bietet Forschern eine Plattform, um komplexe Fragestellungen und Modelle zu präsentieren, die sich nicht klar in eine einzelne Disziplin einsortieren lassen, sondern an den Schnittstellen und Übergängen verschiedener Wissenschaftsgebiete angesiedelt sind. Die Vision von npj Complexity besteht darin, einen Raum zu schaffen, in dem Wissenschaftler mit unterschiedlichen Hintergründen zusammenkommen und sich durch gemeinsame Neugierde und einen interaktiven Diskurs inspirieren lassen können. Dabei wird besonderer Wert darauf gelegt, dass die veröffentlichten Manuskripte für ein breites Publikum verständlich bleiben, um echte wissenschaftliche Dialoge über Disziplingrenzen hinweg zu ermöglichen.

Die Bandbreite der Themen, die unter dem Dach der Komplexitätswissenschaft untersucht werden, ist enorm. Sie reicht von Netzwerkwissenschaft, Künstlichem Leben und Computational Social Science bis hin zu Systembiologie, Datenwissenschaft, Ökologie, Evolution, dynamischen Systemen, Wirtschaft und sozialer Komplexität. Dies verdeutlicht, wie eng die Komplexitätstheorie mit den größten Herausforderungen unserer Zeit verbunden ist: Pandemien, Fehlinformation, Klimawandel, soziale Ungleichheit, Menschenrechtsbewegungen und technologische Anpassungen entziehen sich einfachen Erklärungen oder monodisziplinären Ansätzen. Die Notwendigkeit eines holistischen Denkens, das systemübergreifend Probleme adressiert und interaktive, nicht-lineare Mechanismen berücksichtigt, zeigt sich besonders in der Komplexitätsforschung. Herausforderungen, die wir heute erleben, verlangen nach Methoden, die uns erlauben, vernetzte Ursachen zu modellieren und dynamische Wechselwirkungen zu verstehen und zu beeinflussen.

Die Erforschung komplexer Systeme erfordert ein Umdenken in unserer wissenschaftlichen Methodologie. Sie fordert uns heraus, von einer Haltung des „Alles-zerlegen-und-analysieren“ hin zu einer Betrachtung zu gelangen, die Verbindungen, Zusammenhänge und emergente Eigenschaften in den Vordergrund stellt. Gerade in einer Zeit, in der Daten in nie dagewesenem Ausmaß verfügbar sind, hilft Komplexitätsforschung dabei, diese Datenfluten nicht isoliert zu betrachten, sondern als Teil eines vernetzten Ganzen wahrzunehmen. Die Zukunft der Komplexität liegt somit in ihrer Fähigkeit, Brücken zu schlagen – zwischen Disziplinen, zwischen Theorie und Praxis sowie zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Akteuren. Nur so können wir innovative Lösungen für drängende globale Probleme entwickeln.

Die dynamische Gemeinschaft hinter npj Complexity und verwandten Initiativen zeigt, wie gemeinsames Lernen, Offenheit für das Unbekannte und multidimensionales Denken die Wissenschaft voranbringen können. Im Kern ist Komplexitätswissenschaft keine abgeschlossene Disziplin, sondern ein fortlaufender Wandel in Fragen, Methoden und Perspektiven. Sie fordert uns auf, uns auf den Weg der Komplexität zu begeben, der trotz seiner Herausforderungen großes Potenzial birgt. Es ist der Weg, der es ermöglicht, die Welt mit all ihren Verflechtungen und Überraschungen tiefgründiger zu begreifen und Lösungen zu finden, die den Anforderungen unserer Zeit gerecht werden.