Künstliche Intelligenz (KI) ist längst keine abstrakte Vorstellung mehr, sondern eine greifbare Realität, die unser tägliches Leben durchdringt und prägt. Doch das Verständnis von KI muss über technischen Fortschritt und algorithmische Fähigkeiten hinausgehen. KI ist nicht nur Technologie, sondern ein Produkt, das im Kontext von Kapitalismus, Machtstrukturen und gesellschaftlichen Werten entwickelt, implementiert und kontrolliert wird. Es ist daher unverzichtbar, KI nicht isoliert zu betrachten, sondern stets auch im Zusammenhang mit den ökonomischen und politischen Systemen, die sie formen. Nur so lässt sich das volle Ausmaß ihrer Auswirkungen auf Individuen und Gesellschaften erfassen.

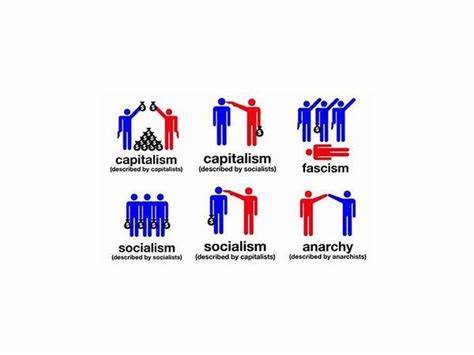

Zunächst ist es entscheidend zu erkennen, dass KI primär ein Werkzeug der Kapitalakkumulation ist. Die Versprechen, die Unternehmen rund um KI machen, dienen vor allem dazu, exorbitante Investitionen anzuziehen und eine Zukunft zu erzeugen, in der bestimmte Firmen und Akteure dominieren. Diese Versprechen sind nicht einfach nur Prognosen, sondern erzeugen durch kapitalstarke Investitionen oft eine selbsterfüllende Prophezeiung. Kapitalgeber vernetzen sich eng mit Technologieunternehmen, um Märkte zu definieren und nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Das führt zu einer Situation, in der die KI-Entwicklung nicht mehr als Antwort auf tatsächliche gesellschaftliche Bedürfnisse verstanden wird, sondern als Mittel zur Durchsetzung ökonomischer Machtinteressen.

Diese Mechanismen sind typisch für die sogenannte „Spätphase des Kapitalismus“. Wettbewerb ist dort weniger eine faire Auseinandersetzung um Innovation, sondern ein Kampf generiert und bestimmt durch das Volumen an Kapital, das einzelne Akteure kontrollieren. Große Tech-Konzerne agieren dabei nicht mehr nur als Marktteilnehmer, sondern setzen die Regeln des Spiels fest und orchestrieren ein Ökosystem, in dem kleinere Wettbewerber kaum Chancen auf echten Wettbewerb haben. Dieses Machtungleichgewicht steht in engem Zusammenhang mit der zunehmenden politischen Einflussnahme großer Unternehmen auf staatliche Institutionen und politische Prozesse. Nationale Regierungen erscheinen in diesem Kontext oft als schwache Akteure, die eher als lokale Repräsentanzen globaler Kapitalkräfte fungieren denn als souveräne Instanzen, die die Interessen ihrer Bevölkerung schützen.

Die individuelle Freiheit steht in diesem System somit massiv auf dem Spiel. Die einst als demokratische Errungenschaft gefeierte Digitalisierung mit ihren Versprechen von freiem Zugang und Transparenz hat sich vielfach in Überwachungs- und Manipulationsstrukturen verwandelt. Die Machtkonzentration in der KI verschärft diese Entwicklung weiter. Daten, die durch KI-Anwendungen gesammelt und verarbeitet werden, schaffen erhebliche asymmetrische Informationsverhältnisse zwischen jenen, die Modelle besitzen und denjenigen, die auf Basis dieser Modelle bewertet und gesteuert werden. Jede Interaktion mit KI-Systemen ist wie ein Blick in einen Einwegspiegel: Der Nutzer sieht sein eigenes digitales Spiegelbild, während im Hintergrund Daten analysiert, kategorisiert und prognostiziert werden – oft ohne Wissen oder Zustimmung der Betroffenen.

Diese Situation erinnert an historische autoritäre Kontrollmechanismen und weist besorgniserregende Parallelen zu faschistischen Strukturen auf. Die allumfassende Überwachung, die Manipulation öffentlicher Diskurse und die Unterdrückung von Widerstand sind Gefahren, die in aufgeklärten Demokratien eigentlich überwunden schienen. Doch KI-Technologie und die dahinterstehenden wirtschaftlichen Interessen entfachen neue Formen einer digitalen Autorität, die auf subtile und dennoch durchschlagkräftige Art die Freiheit des Einzelnen bedroht. Das führt zu der berechtigten Skepsis gegenüber KI, die oft als technophobische Ablehnung fehlinterpretiert wird. Tatsächlich ist diese Kritik oftmals ein rationaler Versuch, sich gegen eine Zukunft zu wehren, in der Menschen zunehmend als bloße Datenpunkte wahrgenommen und behandelt werden.

Daher muss der Diskurs um KI eine fundamentale politische Dimension annehmen. Es reicht nicht, sich auf technische Fragen wie Effizienz oder Leistungsfähigkeit zu konzentrieren. Stattdessen müssen wir fragen, wem KI nützt und welche gesellschaftlichen Ziele mit ihrem Einsatz verfolgt werden. Ein verantwortungsvoller Umgang mit KI erfordert eine demokratische Kontrolle über Entwicklung und Anwendung, die auf den Schutz der Menschenwürde abzielt und nicht einzig auf Profitmaximierung oder Herrschaftssicherung. Diese Haltung impliziert auch einen kritischen Umgang mit den derzeitigen Rahmenbedingungen der KI-Entwicklung.

Eine demokratisch verträgliche KI müsste dezentral organisiert sein, den Schutz geistigen Eigentums respektieren und Privatsphäre wahren. Sie sollte auf die Unterstützung von Menschen ausgerichtet sein, indem sie deren Fähigkeiten ergänzt und nicht verwässert oder gar ersetzt. Ein Fokus auf diese Werte steht jedoch im grundsätzlichen Widerspruch zur kapitalistischen Logik der maximalen Monetarisierung und Machtausübung. Die Entscheidung über die Zukunft der KI ist letztlich eine zutiefst politische. Sie steht an einem Scheideweg: Entweder wird KI weiterhin als Instrument der Machtkonzentration und sozialen Kontrolle genutzt, oder sie wird als Mittel zur Förderung von Freiheit, Gerechtigkeit und gemeinschaftlichem Fortschritt gestaltet.

Diese Wahl hängt nicht von technologischen Innovationen ab, sondern von der gesellschaftlichen Bereitschaft, die zugrunde liegenden Machtverhältnisse zu hinterfragen und demokratisch zu verändern. Eine umfassende Debatte über KI muss daher unbequeme Fragen stellen – etwa danach, wie ökonomische Systeme so gestaltet werden können, dass Machtkonzentrationen aufgebrochen werden, wie staatliche Institutionen ihre Souveränität gegenüber globalen Kapitalinteressen sichern können und wie gesellschaftliche Teilhabe an technologischen Entwicklungen gewährleistet wird. Nur so kann künstliche Intelligenz zu einem Werkzeug der menschlichen Befähigung und nicht der Unterdrückung werden. Die Verknüpfung von Kapitalismus, Faschismus und Freiheit im Kontext der KI ist kein philosophisches Gedankenspiel, sondern eine Beschreibung realer Gefahren und Chancen unserer Zeit. Es ist eine Aufgabe für Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zugleich, diese Zusammenhänge zu erkennen, zu verstehen und entsprechend zu handeln.

Denn die Zukunft, die sich durch KI entfaltet, wird in keinem Fall neutral sein – sie spiegelt die Werte, Interessen und Machtstrukturen wider, mit denen wir diese Technologie gestalten. Wer will, dass Freiheit dabei eine Rolle spielt, muss deshalb jetzt handeln und das Gespräch über KI auf eine politische und gesellschaftliche Ebene heben.