Die Welt der generativen Künstlichen Intelligenz befindet sich in einem rasanten Wandel. Mit der zunehmenden Verbreitung von Modellen wie großen Sprachmodellen (LLMs) und hochentwickelten Algorithmen entstehen unzählige Kombinationsmöglichkeiten für die Erstellung effizienter und leistungsfähiger KI-Workflows. Besonders im Bereich der Retrieval-Augmented Generation (RAG) bietet sich eine Vielzahl an Komponenten und Parametern, die zusammenspielen müssen, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Doch gerade dieser Reichtum an Optionen führt zu einer enormen Komplexität bei der Workflow-Entwicklung – eine echte Herausforderung für Entwickler und Forscher gleichermaßen. Genau hier setzt syftr an, ein jüngst entwickeltes, Open-Source-Framework, das mit Hilfe speziell entwickelter Mehrziel-Bayesian-Optimierung Wege für die automatisierte Suche nach Pareto-optimalen RAG-Workflows eröffnet.

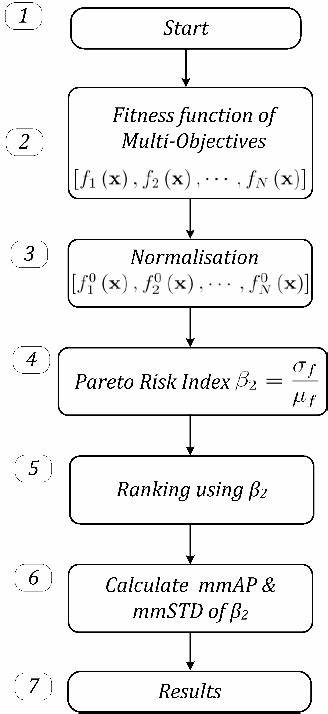

Pareto-Optimierung bedeutet in diesem Kontext, dass syftr gleichzeitig mehrere, oft konkurrierende Ziele wie Genauigkeit, Kosten und Latenz beachtet und über eine Vielzahl von möglichen Kombinationen hinweg optimal abwägt. Die Vielfalt der Komponenten, die in ein generatives KI-Setup einfließen können, ist enorm. Beispielsweise sind wichtige Elemente wie Retriever, die relevante Dokumente aus großen Datenmengen heraussuchen, zentral. Doch auch Strategien zur Gestaltung von Prompts, verschiedene Embedding-Modelle, Text-Splitter und letztlich der eigentliche Text- oder Antwortgenerator – meist ein großes Sprachmodell – müssen sorgfältig ausgewählt und abgestimmt werden. Ein interessantes, jedoch komplexes Bild zeigt sich, wenn diese Komponenten nicht nur isoliert betrachtet, sondern als mögliche Kombinationen miteinander verbunden werden.

Die Anzahl der denkbaren Konfigurationen wächst exponentiell und erreicht phänomenale Größenordnungen in der Größenordnung von 10 hoch 23 Möglichkeiten. Dies übersteigt mit weitem Abstand die Kapazität manueller Evaluierungen oder herkömmlicher Ansatzweisen, die auf Trial-and-Error basieren. Systematische und automatisierte Methoden sind deshalb unabdingbar, wenn man effiziente, praxisgerechte Lösungen finden möchte. syftr fungiert als Werkzeug, das diese Komplexität beherrschbar macht. In der Praxis bedeutet dies, dass Nutzende in der Lage sind, im Rahmen definierter Einschränkungen eine Exploration über Modell- und Workflowkonfigurationen durchzuführen, ohne hunderte Millionen von Varianten einzeln testen zu müssen.

Das ausgeklügelte Bayes’sche Optimierungsverfahren ermöglicht es, mit wenigen hundert gezielten Workflow-Tests sehr schnell eine Pareto-Front aufzubauen, die die optimale Balance zwischen Kosten, Genauigkeit und Antwortzeiten darstellt. Im Vergleich zu klassischen Modellbenchmarks, die oft isolierte Leistungswerte einzelner KI-Modelle messen, verfolgt syftr einen ganzheitlichen Ansatz. In realen Anwendungsszenarien sind Modelle immer Teil komplexer Pipelines, in denen sich einzelne Komponenten gegenseitig beeinflussen. Die reine Betrachtung der Modellqualität führt somit nur bedingt zu aussagekräftigen Ergebnissen für den Betrieb. syftr dagegen bewertet Komplett-Workflows und macht somit den Unterschied zwischen theoretisch guter Modellqualität und praktisch effizienter Systemleistung sichtbar.

Ein Beispiel aus der Praxis, das die Leistungsfähigkeit von syftr eindrucksvoll demonstriert, ist die Anwendung auf den CRAG-Sports-Benchmark. Dort konnte syftr Workflows identifizieren, die bei gleicher Genauigkeit wie bestehende Top-Lösungen die Kosten um fast zwei Größenordnungen senken. Zusätzlich zeigt sich, dass Non-Agentic-Workflows – also solche KI-Systeme ohne komplexe agentenbasierte Koordination – oft bevorzugt werden, weil sie schneller und günstiger sind. Dennoch spielen moderne Sprachmodelle wie GPT-4o-mini eine entscheidende Rolle als Synthesemodule. Sie schaffen ein besonders ausgewogenes Verhältnis von Kosten und Qualität, was sich in Pareto-optimalen Lösungen niederschlägt.

Neu ist auch das Konzept des sogenannten "Pareto Pruners" innerhalb von syftr. Dabei handelt es sich um einen innovativen Mechanismus zum frühzeitigen Abbruch von Evaluierungen, bei denen kaum Aussicht besteht, die optimale Lösungsfront zu verbessern. Dies spart enorm Ressourcen und verkürzt die Suchzeiten, ohne die Qualität der gefundenen Workflows zu beeinträchtigen. steigende Anforderungen in der Industrie verlangen zudem flexible und erweiterbare Werkzeuge. syftr wurde daher so gestaltet, dass die Abgrenzung zwischen Search Space und Optimierungsalgorithmus klar gegliedert ist.

Nutzer können eigene Modelle, Komponenten oder ganze Workflow-Flows hinzufügen oder austauschen, indem sie einfache Konfigurationsdateien bearbeiten. Dies macht syftr zum vielseitigen Framework, das auch zukünftigen Entwicklungen und neuen Forschungsansätzen Tür und Tor öffnet. Darüber hinaus ist syftr mit modernen Open-Source-Technologien kompatibel und integriert sich nahtlos in bestehende Ökosysteme. Es nutzt etwa Ray für verteilte Rechenjobs und Skalierung auf Großrechnern, Optuna als flexible Multi-Objective-Optimierungssuite und LlamaIndex zur Gestaltung von RAG-Workflows. Außerdem ist die Synergie mit Prompt-Optimierungstools wie Trace eine herausragende Stärke.

So kann nach der Identifikation starker Kennzahlen durch syftr eine zweite Verfeinerungsphase erfolgen, die durch Prompt-Tuning nochmals messbar die Gesamtperformance verbessert. Dieses Zusammenspiel verweist auf eine modular gehaltene, effiziente Entwicklungspraxis in der AI-Pipeline. Die gewonnene Effizienz bei der Workflow-Gestaltung und -Evaluierung ist nicht nur theoretischer Natur, sondern erzeugt unmittelbaren Mehrwert bei praktischen Anwendungen. Gerade in produktionsnahen Kontexten mit hohem Abfragevolumen wirkt sich die verbesserte Kosten-Leistungs-Balance positiv auf die Betriebskosten aus, was wiederum die Amortisation der AI-Systeme beschleunigt. Trotz erheblicher Fortschritte bleibt syftr ein lebendiges Forschungsprojekt mit vielfältigen Erweiterungspotenzialen.

So arbeitet das Team hinter syftr an Meta-Learning-Ansätzen, die zukünftige Suchläufe durch Erfahrung aus Vorversuchen effizienter gestalten und somit Zeit sowie Ressourcen weiter einsparen können. Die Frage nach dem sinnvollen Einsatz von Agenten-basierten Multi-Agenten-Systemen wird ebenso untersucht, da diese zwar vielversprechende Fähigkeiten besitzen, ihre komplexe Natur aber auch höhere Kosten verursachen kann. Ein weiteres Ziel ist, die tiefergehende Integration von Tools zur Text- und Prompt-Optimierung zu erreichen, um Workflow-Architektur und Textgestaltungsstrategien gemeinsam statt isoliert zu verbessern. Zudem steht eine breitere Aufgabenpalette für syftr auf der Agenda. Neben Frage-Antwort-Systemen sollen künftig auch Anwendungsfälle wie Code-Generierung oder datengetriebene Analyse und Interpretation unterstützt werden.

Aus Anwendersicht ist syftr eine mächtige Ressource, um in der Welt der generativen KI fundierte, datengetriebene Entscheidungen zu treffen. Im Gegensatz zu End-to-End-Black-Box-Lösungen fördert syftr Transparenz und technische Verständlichkeit, was für Unternehmen, die auf nachhaltige und skalierbare KI-Strategien setzen, essenziell ist. Abschließend lässt sich festhalten: Die Automatisierung und systematische Durchsuchung komplexer Workflow-Konfigurationen durch syftr hebt KI-basierte Anwendungen auf ein neues Level. Durch die intelligente Abwägung zwischen Schlüsselgrößen wie Effizienz, Kosten und Qualität werden Ressourcen optimal eingesetzt und gleichzeitig hochwertige Ergebnisse erzielt. In einer Ära, in der Künstliche Intelligenz immer mehr zum integralen Bestandteil von Produkten und Dienstleistungen wird, ist die Fähigkeit, solche Pareto-optimalen Workflows zu gestalten und kontinuierlich zu verbessern, von unschätzbarem Wert.

Mit syftr steht Entwicklern, Forschern und Unternehmen ein offenes, flexibles und leistungsfähiges Werkzeug zur Verfügung, das hilft, die Herausforderungen der Workflow-Optimierung zu meistern und so das volle Potenzial generativer KI in der Praxis auszuschöpfen. Wer sich schon heute mit syftr beschäftigt und es in eigene Projekte integriert, sichert sich den entscheidenden Vorsprung in der wettbewerbsintensiven KI-Landschaft der Zukunft.