Cannabis ist weltweit die am häufigsten konsumierte illegale Substanz, und die Diskussion über ihre Auswirkungen auf die psychische Gesundheit gewinnt stetig an Bedeutung. Insbesondere der Zusammenhang zwischen Cannabiskonsum und der Entwicklung psychotischer Störungen wie Schizophrenie wird intensiv erforscht. Trotz umfangreicher epidemiologischer Studien war lange unklar, wie Cannabis auf neurobiologischer Ebene das Risiko für Psychosen beeinflusst. Die Dopaminhypothese der Schizophrenie hat über Jahrzehnte das Verständnis der Entstehung psychotischer Symptome geprägt, insbesondere die Rolle des überaktiven dopaminergen Systems in bestimmten Hirnregionen. Neue Forschungsergebnisse, die mithilfe der neuromelanin-sensitiven Magnetresonanztomographie (MRT) gewonnen wurden, beleuchten nun die Schnittstelle zwischen Cannabisgebrauch und psychotischer Erkrankung und zeigen deutliche Parallelen in der Aktivität des Dopaminsystems.

Cannabis enthält als psychoaktive Hauptkomponente Δ9-Tetrahydrocannabinol (THC), das als stärker psychotogen angesehen wird. THC kann bei gesunden Versuchspersonen akute psychotische Symptome wie Paranoia, Halluzinationen und Denkstörungen auslösen. Je intensiver der Cannabiskonsum, desto höher scheint das Risiko für die Entwicklung einer Psychose zu sein. Besonders Menschen mit einer genetischen oder familiären Veranlagung für psychotische Erkrankungen scheinen durch den Konsum zusätzlich gefährdet. Diese dosisabhängige Beziehung unterstützt die Annahme, dass Cannabis nicht nur ein bloßer Begleiter psychotischer Erkrankungen ist, sondern potenziell ursächlich zur Manifestation beitragen kann.

Im Zentrum des Verständnisses der Psychoseentwicklung steht die Rolle des Neurotransmitters Dopamin, der in spezifischen Regionen des Mittelhirns, wie der Substantia nigra und dem ventralen tegmentalen Areal (SN/VTA), produziert wird und dessen Projektionen verschiedene Zielgebiete, darunter den Striatum, beeinflussen. Die Dopaminhypothese besagt, dass ein Überangebot an Dopamin im Striatum mit positiven Symptomen der Schizophrenie wie Wahnvorstellungen und Halluzinationen einhergeht. Ob Cannabis auf diese dopaminerge Dysregulation direkten Einfluss nimmt, blieb bislang kontrovers. Verschiedene Studien kamen zu widersprüchlichen Ergebnissen, teils wurden verminderte Dopaminsynthese oder -freisetzung bei Cannabiskonsumenten gefunden, andererseits zeigten THC-Verabreichungen eine vermehrte Dopaminfreisetzung. Dies führte zu einer komplexen Diskussion über akute versus chronische Effekte und variierende Wirkungen in verschiedenen Hirnregionen.

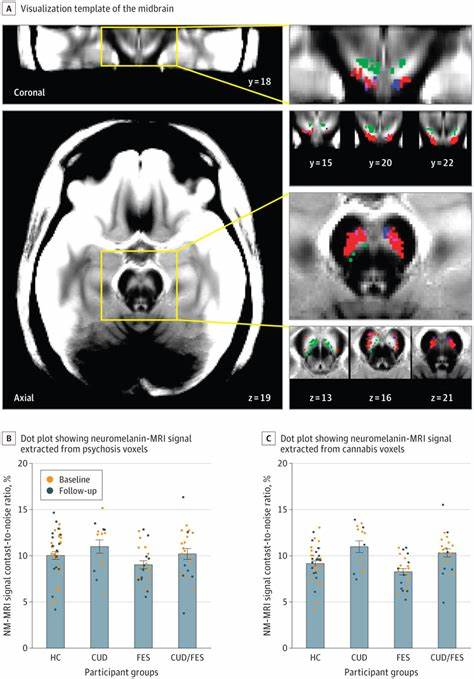

Neuromelanin, ein Nebenprodukt des Dopaminabbaus, liegt in dopaminergen Neuronen in SN/VTA vor und lässt sich mittels neuromelanin-sensitiver MRT sichtbar machen. Dieser Ansatz erlaubt es, langfristige Veränderungen im Dopaminsystem nicht-invasiv zu erfassen. Neueste Studien zeigten, dass Menschen mit Cannabisgebrauchsstörung (CUD) eine erhöhte neuromelanin-MRT-Signalstärke in definierten Gebieten der SN/VTA besitzen, besonders in Regionen, die zuvor mit der Schwere unbehandelter psychotischer Symptome assoziiert wurden. Dies legt nahe, dass Cannabis das Dopaminsystem ähnlich beeinflusst wie psychotische Erkrankungen, was eine gemeinsame neurobiologische Basis nahelegt. Die Assoziation konnte auch dosisabhängig nachgewiesen werden: Je ausgeprägter die Cannabisabhängigkeit, desto höher die neuromelanin-MRT-Signalintensität.

Interessanterweise zeigte sich dies unabhängig davon, ob die Betroffenen zusätzlich an einer Erstmanifestation einer Schizophrenie litten oder nicht. Eine additive Wirkung zwischen Cannabisabhängigkeit und psychotischer Erkrankung auf das Dopaminsystem ließ sich in der Studie nicht signifikant nachweisen, jedoch waren die Effekte bei Personen mit beiden Diagnosen stärker ausgeprägt. Langzeitbeobachtungen über ein Jahr zeigten, dass das erhöhte neuromelanin-MRT-Signal bei Cannabiskonsumenten als Ausdruck einer gesteigerten Dopaminfunktion im SN/VTA stabil bleibt, solange der Cannabiskonsum fortgesetzt wird. Dies unterstreicht die Bedeutung chronischer Effekte und verweist auf eine mögliche Persistenz der dopaminergen Fehlregulierung. Ebenfalls interessant ist, dass die Probanden mit Cannabisabhängigkeit im Vergleich zu Nichtkonsumenten eine leicht reduzierte kognitive Leistungsfähigkeit zeigten, unter anderem bei Sprachflüssigkeit und IQ-Vorhersagewerten, was auf weitreichendere Auswirkungen von Cannabis auf das Gehirn hindeutet.

Trotz dieser Erkenntnisse ist die Interpretation nicht ganz straightforward. Neuromelanin wirkt im Gehirn nicht nur als einfacher Marker der Dopaminausschüttung. Es bindet Metallionen und kann oxidativen Stress abmildern, was es zu einer wichtigen Substanz im neuronalen Schutzsystem macht. Ob ein erhöhter neuromelanin-MRT-Signalpegel nun schädlich oder eher eine Schutzreaktion darstellt, lässt sich daher derzeit noch nicht abschließend klären. Die Methodik der neuromelanin-MRT bringt dabei einen klaren Fortschritt mit sich, da sie eine relativ unkomplizierte und strahlungsfreie Möglichkeit bietet, das dopaminerge System langfristig zu untersuchen.

Im Vergleich zu speziellen Positronen-Emissions-Tomographie-(PET)-Untersuchungen, die oft mit invasiven radioaktiven Tracern verbunden sind, ist dieses Verfahren patientenfreundlicher und besser für wiederholte Messungen geeignet. Der Befund einer erhöhten neuromelanin-sensitiven Signalstärke im SN/VTA bei Cannabisabhängigkeit könnte deshalb zukünftige Studien und klinische Bewertungen bereichern. Die Erkenntnisse haben darüber hinaus wichtige klinische und gesellschaftliche Implikationen. Sie stützen die Annahme, dass Cannabiskonsum, insbesondere bei regelmäßiger und intensiver Nutzung, das Risiko erhöhen kann, eine psychotische Erkrankung auszulösen oder zu verstärken. Dies ist gerade vor dem Hintergrund der zunehmenden gesellschaftlichen Akzeptanz und Legalisierung von Cannabis in vielen Ländern von hoher Relevanz.

Aufgeklärte Informationspolitik und Präventionsprogramme sollten Betroffene insbesondere über die potenziellen Risiken sensitiver Bevölkerungsgruppen informieren, zum Beispiel Menschen mit familiärer Vorbelastung für Psychosen. Für die psychiatrische Behandlung von Patienten mit Psychosen, die gleichzeitig Cannabis konsumieren, bedeuten diese Erkenntnisse, dass die Dopaminfunktion als möglicher Mediator der Symptomatik berücksichtigt werden muss. Eine engmaschige Betreuung, die auch das Suchtverhalten einbezieht, sowie die Entwicklung von individuellen Therapieansätzen, die auf die dopaminerge Aktivität und ihre Modifikation abzielen, könnten die Behandlungsergebnisse verbessern. Dennoch sind weitere Forschungen notwendig. Die aktuellen Studien hatten häufig eine begrenzte Teilnehmerzahl und schlossen möglicher Weise Verwirrung durch Begleiterkrankungen oder Medikationseffekte nicht vollständig aus.

Besonders die Interaktion zwischen Cannabis, Dopamin und anderen Neurotransmittersystemen wie Glutamat oder GABA ist komplex und muss noch detailliert erforscht werden. Langzeitstudien könnten zudem Aufschluss darüber geben, ob die beobachteten dopaminergen Veränderungen reversibel sind, etwa bei Abstinenz, oder ob sie eine dauerhafte Vulnerabilität darstellen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Cannabis und Psychose auf das menschliche Dopaminsystem konvergieren. Durch die modernsten bildgebenden Verfahren konnte der Zusammenhang zwischen Cannabisgebrauchsstörung und einer erhöhten Aktivität dopaminerger Neuronen sichtbar gemacht werden, was ein bedeutender Fortschritt ist, um die neurobiologischen Grundlagen psychischer Erkrankungen besser zu verstehen. Die bestehende Evidenz legt nahe, dass Cannabis den dopaminerges Systemzustand ähnlich verändert wie psychotische Erkrankungen, was einen gemeinsamen neurologischen Pfad vermuten lässt.

Diese neuen Erkenntnisse sollten nicht nur die medizinische Forschung anregen, sondern auch in die öffentliche Gesundheitsstrategie und individuelle Beratung einfließen. Die mögliche Rolle von Cannabis als Risikofaktor für Psychosen wird dadurch greifbarer und messbar, was zu effektiveren Präventionsmaßnahmen beitragen kann. Nur durch eine enge Verzahnung von wissenschaftlicher Erkenntnis, klinischer Praxis und Politik lassen sich die Auswirkungen von Cannabis auf das Gehirn verantwortungsvoll handhaben und der Gesundheitsschutz der Bevölkerung gewährleisten.