Der Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China dominiert seit Jahren die internationalen Wirtschaftsdebatten. Während viele den Konflikt primär auf Exportprobleme reduzieren, verbirgt sich hinter dieser Auseinandersetzung eine wesentlich komplexere Dynamik. Um die wahre Natur des Streits zu verstehen, lohnt es sich, die vielfältigen wirtschaftlichen, technologischen und geopolitischen Faktoren zu analysieren, die ihn antreiben. Die Wahrnehmung, dass es bei dem Konflikt vor allem um Handelsdefizite oder spezifische Exporte geht, greift zu kurz und vernachlässigt wichtige Aspekte wie Technologietransfer, nationale Sicherheit und strategische Wettbewerbsfähigkeit. Ein zentraler Punkt des Handelsstreits ist die Sorge der USA um den Zugriff chinesischer Unternehmen auf Schlüsseltechnologien und die zunehmende technologische Unabhängigkeit Chinas.

Dies betrifft nicht nur den Austausch von Waren, sondern auch geistiges Eigentum, Investitionen und Innovationen. Die amerikanische Seite sieht darin eine Bedrohung für die eigene Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftliche Vormachtstellung. Gleichzeitig baut China enorme Kapazitäten auf, um in Zukunft eine dominierende Rolle in strategischen Industrien wie Künstlicher Intelligenz, Halbleiterproduktion und erneuerbaren Energien zu spielen. Die wirtschaftlichen Interessen sind somit tief mit geopolitischen Zielen verwoben. Neben dem technologischen Wettlauf spielt auch der Zugriff auf internationale Märkte eine bedeutende Rolle.

China fordert eine Öffnung seiner Märkte für ausländische Unternehmen und gestaltet seine eigenen Handelspraktiken zunehmend strategisch. Die USA hingegen versuchen, unfaire Handelspraktiken und Subventionen zu bekämpfen, die ihrer Meinung nach Chinas Erfolg begünstigen. Die Handelspolitik wird dabei zu einem Instrument der Strategie, um Einflusszonen zu sichern und wirtschaftliche Abhängigkeiten zu reduzieren. Ein weiterer Aspekt des Konflikts ist der Umgang mit globalen Lieferketten. Die Covid-19-Pandemie hat gezeigt, wie anfällig internationale Versorgungsketten sind und wie wichtig es für Staaten ist, diese strategisch zu kontrollieren.

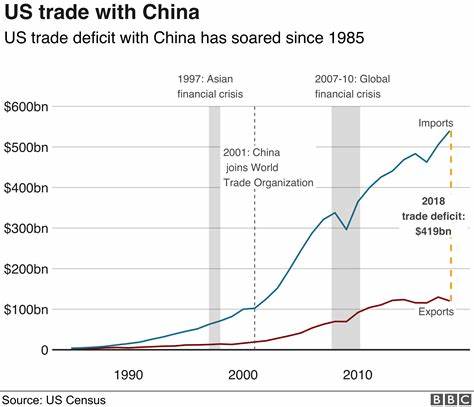

Die USA bemühen sich daher um eine Diversifizierung ihrer Lieferketten, um Risiken zu minimieren und die Abhängigkeit von China zu verringern. Dieses Vorgehen ist nicht ausschließlich protektionistisch zu verstehen, sondern als Teil einer umfassenden sicherheitspolitischen Strategie. Die Handelszölle, die in den vergangenen Jahren in beide Richtungen erhoben wurden, sind oft Ausdruck dieser tieferliegenden Auseinandersetzungen und nicht allein Mittel zur Steigerung des Exportvolumens. Sie dienen als Druckmittel, um Verhandlungen zu forcieren und strukturelle Änderungen in Chinas Wirtschaftspolitik zu erzwingen. Trotz aller Spannungen bleibt der Handel zwischen den USA und China enorm wichtig für beide Volkswirtschaften.

Die gegenseitigen Abhängigkeiten sind tief und gestalten sich insbesondere im technologischen Austausch als ambivalent. Während die USA technologische Wettbewerbsfähigkeit sichern wollen, setzt China auf den Ausbau eigener Innovationskraft und marktorientierter Reformen. Der Konflikt zeigt deutlich, wie wirtschaftliche Interessen mit geopolitischer Machtpolitik verflochten sind und wie moderne Handelskämpfe längst nicht mehr nur auf Warenströme begrenzt bleiben. Für die Zukunft bleibt abzuwarten, wie beide Länder einen Weg finden, der Wettbewerb und Kooperation in Einklang bringt, um langfristig globale Stabilität und Wohlstand zu sichern. Ein nachhaltiger Ansatz könnte darin bestehen, gemeinsame Standards für Technologieentwicklung und Handel zu etablieren sowie Dialogplattformen zu schaffen, die gegenseitige Transparenz und Vertrauen fördern.

Insgesamt verdeutlicht der Handelsstreit zwischen USA und China, dass es sich um einen Kampf um wirtschaftliche Vorherrschaft handelt, der weit über den reinen Austausch von Exportgütern hinausgeht und die strategische Ausrichtung zweier globaler Supermächte definiert.