Die Lithium-Ionen-Batterie (Li-Ionen-Batterie) hat sich zum Herzstück moderner Energiespeicher entwickelt, von mobilen Geräten bis hin zu Elektrofahrzeugen. Für eine nachhaltige Verbesserung der Energiedichte und Lebensdauer sind fortschrittliche Materialien entscheidend. Silizium (Si) als negativen Elektrodentyp zeichnet sich durch seine extrem hohe theoretische Kapazität aus, doch seine praktische Nutzung wurde durch mehrere fundamentale Herausforderungen begrenzt. Eine bahnbrechende Lösung bietet die Gestaltung sogenannter Sieving-Poren, die die Legierungschemie von Silizium-Negativelektroden stabilisieren und beschleunigen. Die enorme Attraktivität von Silizium beruht auf seiner Fähigkeit, theoretisch bis zu 3579 mAh pro Gramm zu speichern, viel mehr als der herkömmliche Graphit-Anodenstoff.

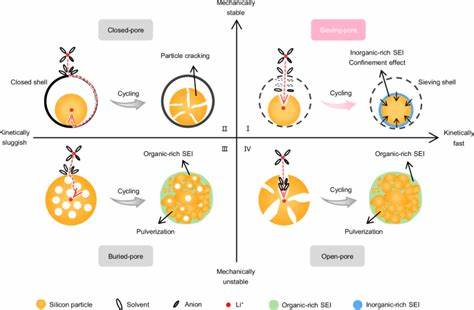

Diese hohe Kapazität entsteht durch die elektrochemische Legierung mit Lithium, die jedoch auch eine starke Volumenänderung mit sich bringt – die Expansion kann mehr als 300 % betragen, was zu mechanischer Instabilität, Elektrodenzerfall und schließlich Kapazitätsverlust führt. Darüber hinaus verursachen die Volumenänderungen erhebliche Spannungen in der Elektrode, die im Laufe vieler Ladezyklen zur Zerstörung der Siliziumpartikel führen können. Um diesen Herausforderungen entgegenzuwirken, wurden in der Forschung diverse Materialdesigns wie poröse Strukturen oder sogenannte Yolk-Shell-Architekturen entwickelt, die als Pufferzonen wirken und das Aufbrechen der Siliziumpartikel vermeiden sollen. Jedoch beinhaltet jede dieser Herangehensweisen Kompromisse zwischen mechanischer Stabilität und Ladekinetik. Offene Poren erlauben zwar einen schnellen Ionentransport, sind aber oft mechanisch instabil und fördern unerwünschte Nebenreaktionen mit dem Elektrolyten.

Geschlossene Poren hingegen bieten mechanische Stabilität, blockieren aber den Li+-Transport und verlangsamen so die Ladegeschwindigkeit. Ein innovativer Fortschritt wurde mit der Einführung von Sieving-Poren erzielt – eine speziell entworfene Struktur, die den jeweiligen Herausforderungen elegant begegnet. Dabei handelt es sich um Kohlenstoffstützstrukturen mit einem inneren Nanoporenkörper, der ausreichend Hohlraum bietet, um das Volumenwachstum von Silizium bei der Lithiuminterkalation zu puffern. Gleichzeitig besitzen diese Poren enge Sub-Nanoporen an den Zugängen, die als „Sieb“ fungieren und eine selektive Ionendurchlässigkeit ermöglichen. Diese Entrances sind so eng, dass große gelöste Moleküle und die meisten Lösungsmittelmoleküle nicht eindringen können, während Lithiumionen und teilweise desolvatisierte Anionen passieren dürfen.

Diese Sieving-Poren haben einen tiefgreifenden Einfluss auf die Elektrochemie im Inneren der Elektroden. Die kleine Porenzugangsdimension erzwingt eine Vorent-solvatisierung der Lithiumionen, indem sie das Eintreten vollständig solvatisierter Ionen verhindert. Dadurch verändert sich die Solvationsumgebung innerhalb der Poren drastisch, was zur Bildung einer stabilen, anorganisch reichen festen Elektrolytinterphasenschicht (SEI) führt. Diese anorganische SEI ist mechanisch robust und kann das Silizium fest umschließen. Im Gegensatz dazu sind SEI-Schichten in herkömmlichen Strukturen oft organisch-lastig und weniger stabil, was einen schnellen Abbau der Elektrode begünstigt.

Durch die mechanische Fixierung des Siliziums innerhalb der Poren durch die anorganische SEI-Schicht und das Kohlenstoffgerüst entsteht ein bemerkenswerter Stress-Spannungs-Kopplungseffekt. Dieser Effekt bewirkt, dass die Bildung von metastabilen, kristallinen Phasen wie Li15Si4 – welche besonders schädlich für die strukturelle Integrität und Lebensdauer der Elektrode sind – deutlich unterdrückt wird. Somit können siliziumbasierte Elektroden trotz großer Volumenänderungen auf lange Sicht stabil und leistungsfähig bleiben. Weitere Vorteile des Sieving-Poren-Konzepts zeigen sich in der Ladegeschwindigkeit. Die Kombination aus Vorent-solvatisierung und der festen, anorganischen SEI erlaubt eine rapide intrapore Li+-Transportdynamik.

Trotz der kleinen Porenzugänge kommt es zu einem beschleunigten Ionentransfer, was schnelle Lade- und Entladezyklen unterstützt – ein oft kritischer Punkt bei Silizium-Anoden, der bisher zu kämpfen hatte. Die Herstellung solcher Sieving-Poren erfolgt durch eine zweistufige chemische Gasphasendeposition (CVD). Dabei wird zunächst Silizium durch die Zersetzung von Silanhydrid auf porösen Kohlenstoffträgern im Nanometerbereich abgeschieden. Anschließend wird durch kontrollierte Zersetzung von Acetylen eine dünne Kohlenstoffschicht am Poreneingang aufgebracht, die diesen verengt und das Siebverhalten ermöglicht. Durch präzise Steuerung der Depositionszeit und -bedingungen lassen sich die Porendimensionen optimal anpassen – typischerweise liegen die Porenöffnungen zwischen 0,35 und 0,5 Nanometern, was ein ideales Verhältnis zwischen Ionendurchlässigkeit und Solvent-Exklusion schafft.

Materialcharakterisierungen bestätigen die effektive Umschließung von Silizium innerhalb der Poren und die Bildung der anorganischen SEI während der Batterienutzung. Moderne bildgebende und spektroskopische Methoden wie Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) und Röntgenphotoelektronenspektroskopie (XPS) zeigen die gleichmäßige Verteilung von Silizium und Kohlenstoff sowie die hohe Konzentration von Lithiumfluorid (LiF) in der SEI. Die elektrochemischen Tests untermauern die beeindruckenden Vorteile. Silizium-Kohlenstoff-Elektroden mit Sieving-Poren erreichen hohe anfangs Coulombschen Effizienzen von über 93 %, eine minimale Volumenausdehnung von rund 58 % selbst bei einer hohen Kapazität von etwa 1773 mAh/g, sowie eine außergewöhnlich stabile Kapazitätserhaltung auch nach 200 Ladezyklen. Die konstante Leistung bleibt selbst bei hohen Stromdichten erhalten, was die Anwendung für Schnellladung unterstreicht.

Praktische Anwendungen dieser Technologie zeigen sich zudem in größeren Pouch-Zellen, wo Kombinationen mit Graphitanoden und Lithium-Nickel-Mangan-Kobaltoxid-Kathoden (NCM811) verwendet werden. Solche Zellen demonstrieren eine Kapazitätserhaltung von 80 % nach beeindruckenden 1700 Zyklen und erlauben eine schnelle Aufladung in nur 10 Minuten, was für den Einsatz in Elektromobilität und tragbaren Geräten außerordentlich vielversprechend ist. Der Fortschritt durch das Sieving-Poren-Design gleicht einem Paradigmenwechsel, der die traditionellen Kompromisse zwischen Kapazität, Lebensdauer und Ladegeschwindigkeit überwindet. Es adressiert die mechanischen Herausforderungen, indem es Volumenveränderungen puffert und die Siliziumpartikel mechanisch stabilisiert. Gleichzeitig optimiert es die elektrochemischen Prozesse durch gezielte Steuerung der Ionensolvatisierung und Förderung einer robusten SEI-Bildung.

Diese innovative Strategie ebnet den Weg für die Entwicklung von Lithium-Ionen-Batterien mit deutlich höherer Energiedichte, verbesserten Ladeeigenschaften und verlängertem Lebenszyklus. Die Skalierbarkeit des Herstellungsprozesses sowie die Nutzung kostengünstiger Materialien erhöhen zudem die Chancen für kommerzielle Anwendungen. Insgesamt stellt die Gestaltung von Sieving-Poren in Siliziumbasierten Negativ-Elektroden einen entscheidenden Fortschritt dar. Dieser erlaubt es, die bemerkenswert hohe theoretische Kapazität von Silizium effizient und langlebig nutzbar zu machen. Die technischen Innovationen und vielfältigen positiven Effekte verdeutlichen den bedeutenden Beitrag, den solche Materialien zur Energiewende und zur Zukunft der Energiespeicherung leisten können.

Die Lithium-Ionen-Batterie erlebt damit eine neue Ära, in der nachhaltige und leistungsfähige Speicherlösungen entlang der gesamte Wertschöpfungskette realisierbar werden – von der Materialentwicklung über die Zellfertigung bis hin zu vielfältigen Anwendungen im Alltag.