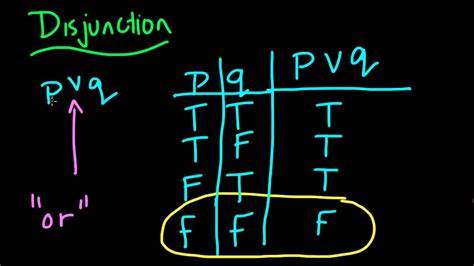

In einer zunehmend digitalisierten Welt sind wir ständig auf der Suche nach sinnvollen und effizienten Wegen, Informationen zu strukturieren und zu kategorisieren. Klassische ordnungsbasierte Systeme, die hauptsächlich auf disjunkten Kategorien beruhen – das heißt, einer strikten Einteilung in sich gegenseitig ausschließende Gruppen – stoßen dabei immer häufiger an ihre Grenzen. Insbesondere im Bereich der digitalen Inhalte und Medien wird deutlich, dass solch rigide Kategoriensysteme weder der Vielfalt der Informationen noch den Bedürfnissen der Nutzer gerecht werden. Das liegt vor allem daran, dass disjunkte Kategorien komplexe, vielschichtige Sachverhalte oftmals nicht adäquat abbilden können. Während sich diese Ansätze in der physischen Welt, etwa beim Katalogisieren von Büchern in einer Bibliothek, bewährt haben, zeigt sich im digitalen Raum ein diametral anderes Bild.

Dort, wo eine Information vielfältige Themenbereiche berührt oder mehrere Aspekte zugleich umfasst, können starre Kategorien schnell zu Verwirrung und eingeschränkter Auffindbarkeit führen. Ein typisches Beispiel ist die Nachrichtenberichterstattung. Viele Online-Nachrichtenseiten teilen ihre Artikel strikt in Bereiche wie Politik, Wirtschaft, Sport oder Lokales ein. Was aber passiert, wenn ein Artikel genau an der Schnittstelle zwischen diesen Themen liegt? Zum Beispiel bei einem Bericht, der die finanzielle Lage eines lokalen Fußballvereins analysiert und gleichzeitig politische Implikationen beinhaltet? In einem disjunkten Kategoriensystem muss der Artikel zwangsläufig einer einzigen Kategorie zugewiesen werden, was entweder die politische Dimension oder den regionalen Bezug vernachlässigt. Für Leser hingegen bedeutet das häufig eine erschwerte Navigation und die Gefahr, relevante Beiträge zu übersehen, weil sie in der jeweils nicht gewählten Kategorie stecken.

Eine Ursache für die Entstehung solcher strikten Hierarchien und disjunkten Kategorien liegt in der menschlichen Vorliebe, Ordnung in einer überschaubaren und physischen Welt zu schaffen. Schon in traditionellen Bibliotheken oder physischen Geschäften findet eine eindeutige Zuordnung ihren Sinn, da Gegenstände nur einmalig einsortiert werden können oder müssen. Diese Denkweise wurde frühzeitig in die Informationstechnologie und speziell in die Dateisysteme von Computern übernommen, was in der Konsequenz zu klassischen Hierarchie-Strukturen führte. Obwohl diese für bestimmte Anwendungsgebiete, wie die Ablage von Dateien gut funktionieren, zeigen sich ihre Schwächen gerade dann, wenn es um abstraktere oder vielschichtige Informationsobjekte geht, die nicht klar in eine einzige Schublade passen. In der Praxis nehmen Unternehmen und Organisationen solche Kategorien häufig als Spiegelbild ihrer internen Struktur: Politische Abteilungen wollen ihre Inhalte unter „Politik“ finden, während Marketing oder Finanzen „Wirtschaft“ bevorzugen.

Diese starre Zuordnung ist jedoch selten optimal, wenn es um die Nutzerorientierung geht oder wenn Inhalte ressortübergreifend relevant sind. Oft entstehen dadurch künstliche Barrieren, weil Leser gezwungen sind, die Informationssuche innerhalb eines engen Korsetts durchzuführen, das wichtige Verbindungen ausblendet. Wo disjunkte Kategorien Sinn ergeben, ist vor allem in dem Bereich physischer Dinge oder in klar abgegrenzten Domänen mit einer begrenzten Anzahl von Gegenständen oder Themen. Dort wird eine eindeutige Zuordnung häufig auch gewünscht oder notwendig. Im Gegensatz dazu bringt die digitale Welt enorme Möglichkeiten mit sich, Inhalte flexibel zu verknüpfen und multifunktional zu präsentieren.

Nutzer erwarten heutzutage, dass digitale Shops beispielsweise dieselben Produkte unter verschiedenen Aspekten finden – eine Kamera kann sowohl im Bereich „Digitalkameras“ zu finden sein als auch unter „Campingausrüstung“ oder „Kinderartikel“, wenn entsprechend verschiedene Verkaufskontexte vorhanden sind. Online-Shops, Nachrichtenseiten oder digitale Archive, die weiterhin auf strikt disjunkte Kategorien setzen, verzichten somit auf eine wichtige Chance zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und der Informationsfindbarkeit. Den Nutzern fehlen Filtersysteme, die genau dort ansetzen, wo Interesse und thematische Überlappungen entstehen. Die Folge sind Frustration, geringere Verweildauer und letztlich weniger Umsatz oder Nutzerzufriedenheit. Die Antwort auf diese Herausforderungen heißt Tagging – eine flexible und mehrdimensionale Form der Informationsklassifizierung.

Tags sind kleine, kontrollierte Schlagwörter, die frei kombiniert und mehrfach für ein und dasselbe Objekt vergeben werden können. Sie erlauben es, komplexe Sachverhalte in ihrer Gesamtheit abzubilden und gleichzeitig die Suche und Navigation zielgerichtet zu verbessern. Wichtig dabei ist die Verwendung eines kontrollierten Vokabulars, also festgelegter Begriffe, um Inkonsistenzen und Verwirrung zu vermeiden. So können Autoren und Nutzer mit einer gemeinsamen Sprache arbeiten, Missverständnisse wie zum Beispiel Singular- und Pluralvarianten oder Synonyme werden minimiert. Mit Tags lassen sich Inhalte zudem multidimensional filtern: Beispielhaft kann ein Leser gezielt nach Artikeln suchen, die zugleich „Sicherheit“ und „Android“ thematisieren oder nach Produkten, die sowohl „Outdoor“ als auch „Elektronik“ zugeordnet sind.

Dadurch entstehen völlig neue Möglichkeiten, Informationen dynamisch zu vernetzen und Nutzerbedürfnisse passgenau zu bedienen. Diese Flexibilität ist in heutigen komplexen Informationsumgebungen unabdingbar. Darüber hinaus ermöglichen Tags auch personalisierte Ansichten und Empfehlungen, da Inhalte fein granuliert verknüpft werden können. Für Betreiber von Websites oder Onlineshops ergeben sich daraus Chancen zur Steigerung von Engagement, Verweildauer und Conversion-Raten. Für die Nutzer hingegen bedeutet Tagging eine intuitive und effektive Navigationserfahrung, die der oft schwer durchschaubaren Informationsflut gerecht wird.

Auch im Bereich von Blogs oder Content-Management-Systemen zeigt sich das Potenzial von Tags. Statt jedes Thema einem einzelnen, starren Ordner zuzuweisen, wo es eventuell verstaubt und schwer auffindbar bleibt, schaffen Tags eine lebendige Organisationsstruktur. Autoren können einfach mehrere Schlagworte vergeben, um genau zu beschreiben, was ein Artikel oder Beitrag behandelt. Leser profitieren so von vielfältigen Zugangsmöglichkeiten zum gleichen Inhalt und können Inhalte gemäß ihrer Interessen filtern. In der IT gibt es zahlreiche Ansätze, die moderne Tagging-Systeme mit semantischen Technologien verbinden, um noch effizientere Klassifizierungen und Verlinkungen zu schaffen.

Das Ziel ist, Informationsarchitekturen zu schaffen, die nicht mehr von Einzelkategorien abhängig sind, sondern flexibler und dynamischer die Komplexität realer Informationswelten abbilden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass disjunkte Kategorien zwar in bestimmten physischen oder klar begrenzten Kontexten ihre Berechtigung haben, im digitalen Zeitalter aber oft zu kurz greifen. Die Entweder-Oder-Einteilung lässt wichtige thematische Nuancen und Verbindungen unberücksichtigt. Nutzererwartungen und technische Möglichkeiten verlangen heute nach differenzierteren Klassifikationssystemen. Mehrfache Zuordnungen durch kontrolliertes Tagging bieten hier eine zeitgemäße und effiziente Lösung.

Sie optimieren nicht nur die Nutzererfahrung und Navigation, sondern eröffnen auch Unternehmen und Content-Anbietern völlig neue Perspektiven in der digitalen Organisation ihrer Informationsbestände. Um die volle Wirkung auszuschöpfen, bedarf es jedoch eines bewussten Umgangs mit Tags, einschließlich der Pflege eines kontrollierten Vokabulars und der Integration intelligenter Such- und Filtersysteme. Wer diese Ansätze beherzigt, ist bestens gerüstet, Informationsfluten erfolgreich zu bewältigen und die Aufgabe, Inhalte passend, zugänglich und nutzerfreundlich zu strukturieren, zu meistern.