In der heutigen Zeit, in der technologische Innovationen und schnelles Wissen herrschen, wird oft angenommen, dass menschliche Vernunft und individuelles Denken die treibenden Faktoren für unseren Erfolg sind. Doch zahlreiche Forschungen zeigen, dass traditionsbasierte kulturelle Praktiken eine tiefere und nachhaltigere Erklärung dafür liefern, wie Menschen unter verschiedensten Bedingungen überleben und gedeihen konnten. Die Arbeit des Evolutionsanthropologen Joseph Henrich bietet spannende Einblicke in die oft unterschätzte Weisheit von Traditionen und deren Rolle in der menschlichen Entwicklung. Henrich argumentiert, dass der alleinige Fokus auf das individuelle rational-analytische Denken nicht ausreicht, um den Erfolg der menschlichen Spezies zu erklären. Menschen sind keineswegs die überlegenen Denker, als die sie sich gerne sehen.

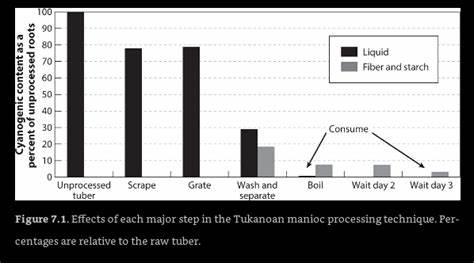

Stattdessen ist es das kollektive kulturelle Wissen, das über viele Generationen hinweg akkumuliert und weitergegeben wird, welches unseren Erfolg sichert. Dieses Wissen manifestiert sich häufig in Traditionen, deren Ursprung und Wirkungsweise oftmals selbst den Praktizierenden unbekannt sind. Ein anschauliches Beispiel hierfür ist die Verarbeitung der Maniokwurzel, einem Grundnahrungsmittel in vielen Teilen der Welt, insbesondere in der Amazonasregion. Maniok enthält giftige Cyanide, die entfernt werden müssen, bevor die Pflanze bedenkenlos verzehrt werden kann. Die komplexen und zeitintensiven Verarbeitungsschritte wurden über Jahrtausende entwickelt und weitergegeben.

Sie umfassen das Schälen, Raspeln, Waschen und mehrstufige Trocknungsprozesse, die amalgamiert zusammenwirken, um die giftigen Stoffe zu neutralisieren. Diese Methodik ist für sich genommen kaum intuitiv nachvollziehbar und wäre für einen einzelnen Menschen durch reine Überlegung kaum zu erfinden. Henrich weist darauf hin, dass, wenn jemand – beispielsweise eine Mutter – eigenmächtig Schritte dieser Prozedur wegließe, weil nichts Offensichtliches auf eine Gefahr hinweist, dies langfristig zu chronischer Vergiftung und gesundheitlichen Problemen bei der Familie führen könnte. Experimentelles individuelles Lernen versagt hier, weil die kausalen Zusammenhänge zu subtil sind, um von einem Einzelnen verstanden zu werden. Die kollektive kulturelle Praxis hingegen hat sich über Generationen bewährt und wird aus gutem Grund beibehalten.

Ein weiteres faszinierendes Beispiel präsentiert Henrich mit den Jagdpraktiken der Naskapi in Kanada. Caribous, die gejagt werden, sind äußerst scheu und reagieren auf vorhersehbare Muster. Eine rationale Jagdstrategie – also immer an die gleiche Stelle zu gehen, wo vorher Erfolg war – führt zu weniger Erfolg, da die Tiere lernen, sich zu vermeiden. Die Naskapi nutzten deshalb divinatorische Rituale mit Tierknochen, um zufällige Jagdorte auszuwählen. Diese Rituale können als kulturell entwickelte Mechanismen verstanden werden, um kognitive Schwächen bei der Entscheidungsfindung zu umgehen.

Sie helfen bei der Anwendung einer strategischen Zufälligkeit, die effektiv ist, obwohl sie durch rationale Analyse kaum begründbar erscheint. Eine ähnliche Praxis fand sich bei den Kantus auf Borneo, die Vogelsignale zur Standortbestimmung von Feldern nutzten – eine Methode, die dazu beiträgt, Risiken und Vorhersagbarkeiten auszugleichen. Diese Beispiele zeigen nicht nur, dass kulturelle Traditionen, selbst wenn sie irrational erscheinen, komplexe adaptive Funktionen erfüllen können. Sie verdeutlichen auch, dass individuelles, rationales Denken häufig nicht ausreicht, um alle Herausforderungen, denen Gemeinschaften gegenüberstehen, eigenständig zu bewältigen. Die Weitergabe von erprobtem Wissen, das durch kulturelle Evolution gefiltert ist, übertrifft in vielen Fällen die Fähigkeit einzelner Menschen, erfolgreich zu handeln.

Ein wichtiger Aspekt in Henrichs Forschung ist die sogenannte kausale Opazität vieler kultureller Praktiken. Das heißt, Menschen, die Traditionen folgen, verstehen nicht immer, warum sie diese ausführen, wissen aber, dass ein Abweichen riskant wäre. Dieses Phänomen steht im starken Gegensatz zu westlichen Denkmustern, die häufig eine explizite Rechtfertigung für Handlungen fordern. Die wissenschaftliche Denkweise unserer Kultur lässt vermuten, dass jede Handlung klar begründbar sein sollte – dem ist jedoch nicht so. Die Ursachen dieser Zurückhaltung gegenüber rationaler Erklärung von Traditionen liegen auch in der evolutionären Bedeutung der kulturellen Weitergabe.

Traditionen, die lebensgefährliche Konsequenzen vermeiden helfen, bleiben bestehen, weil sie sich als adaptive Lösungen bewährt haben, auch wenn deren Details kaum jemand vollständig kennt. Selbst religiöse oder rituelle Praktiken, die soziale Kohäsion fördern, könnten durch ihr (teilweise verborgenes) Funktionieren ihre Fortbestehung sichern. In manchen Fällen wäre ein zu tiefgehendes Verständnis oder eine Infragestellung der Tradition zerstörerisch für ihre Wirkung. Daraus folgt eine weitreichende politische und gesellschaftliche Implikation. Der Wissenschaftler James C.

Scott hat in seiner Analyse der staatlichen Verwaltungshandhabung den Begriff der „Legibiltät“ geprägt: Staaten versuchen immer, Gesellschaften durch Vereinfachung und Standardisierung besser kontrollierbar zu machen. Indem komplizierte regionale und kulturelle Besonderheiten homogenisiert werden, verlieren Gesellschaften oft wertvolles lokales Wissen und intransparente kulturelle Praktiken, die tatsächlich zum Überleben und Erfolg der Gemeinschaft beitragen. Die daraus resultierenden gesellschaftlichen und kulturellen Katastrophen zeugen davon. Das Phänomen, dass moderne Rationalisten und Sozialingenieure viele traditionelle Systeme zugunsten „besserer“ Lösungen aufbrechen wollen, kann deshalb als gefährlich eingestuft werden. Es ist vergleichbar mit den europäischen Entdeckern, die an Orten starben, wo indigene Gemeinschaften seit Generationen problemlos existierten.

Die Übertreibung der Rolle von Rationalität und individuellem Expertenwissen kann fatale Folgen haben, wenn die Überlieferungen ignoriert oder zerstört werden. Vor dem Hintergrund des heutigen raschen kulturellen und technologischen Wandels stellt sich die Frage, wie sinnvoll es noch ist, alten Traditionen zu folgen. Die sogenannten demographischen Übergangsmodelle zeigen, dass sich Gesellschaften innerhalb weniger Generationen radikal verändern – etwa von Agrargesellschaften zu postindustriellen Gesellschaften mit ganz anderen Anforderungen an Familienstrukturen, Arbeitsweisen und soziale Verhaltensnormen. Traditionen, die in früheren Epochen zweifellos adaptiv waren, können in einer neuen sozialen Wirklichkeit an Bedeutung verlieren oder sogar kontraproduktiv werden. Dieses Dilemma führt zu einer starken Rationalisierung im Westen, wo traditionelle Strukturen oft abgelehnt und durch individuelle Entscheidungen ersetzt werden.

Doch die Forschung von Henrich legt nahe, dass der komplette Verzicht auf kulturelle Überlieferungen nicht zu einer nachhaltigen Verbesserung führt, sondern gesellschaftliche Risiken erhöht. Die Frage ist, wie wohlüberlegt und sensibel Traditionen in eine sich wandelnde Welt integriert oder angepasst werden können. In Ostasien, so wird diskutiert, haben Kulturen historisch eine besondere Balance zwischen Tradition und Moderne entwickelt. Länder wie Japan praktizieren beispielsweise „japanischen Geist und westliches Wissen“ als bewusste Strategie, um ihre eigenen kulturellen Wurzeln zu bewahren, während sie technologischen Fortschritt adaptieren. Diese symbiotische Haltung könnte Vorbildcharakter haben für andere Gesellschaften, die sich heute dem schnellen Wandel ausgesetzt sehen.

Letztlich geht es darum, einerseits die unbewusste Weisheit und Anpassungsfähigkeit kultureller Evolution anzuerkennen und zu respektieren, andererseits aktiv und demokratisch zu überlegen, wie Traditionen zeitgemäß gestaltet und erhalten werden können. Der Mensch kann sich nicht dauerhaft allein auf rationale Konstruktionen verlassen, bei denen viele unvorhersehbare Faktoren und verborgene Zusammenhänge nicht berücksichtigt werden. Kollektives Wissen, eingeschrieben in kulturellen Praktiken, leistet hier einen unverzichtbaren Beitrag. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Traditionen oft klüger sind als unser individuelles Denken. Sie sind das Ergebnis eines langen, komplexen Evolutionsprozesses, der über Generationen hinweg Erfahrungen, Erfolge und Fehler filtert und so meist robuste Überlebensstrategien hervorbringt.

Wer Traditionen ohne angemessene Prüfung und Verständnis leichtfertig verwirft, gefährdet nicht nur kulturelles Erbe, sondern auch das Wohlergehen zukünftiger Generationen. Es lohnt sich deshalb, dem vorschnellen Rationalismus kritisch entgegenzutreten und das Potential kultureller Traditionen als Ressourcen für Stabilität und Anpassung in einer sich ständig verändernden Welt wertzuschätzen.

![2B Acres of New Farmland [video]](/images/47612C70-B892-4C1B-A824-10B67E2F0DE2)

![Nice rant about Ahthropic's Anti-Chinese post and general US approach to China [video]](/images/EA88A418-513D-4377-9399-5337CB1D3145)