Das amerikanische Modell ist mehr als nur ein wirtschaftlicher Ansatz; es steht für eine einzigartige Verbindung der staatlichen Ressourcen mit der Innovationskraft der privaten Unternehmen. Gerade in Zeiten nationaler oder globaler Krisen zeigt sich dieser Ansatz besonders wirksam. Die Verschmelzung der finanziellen Möglichkeiten des Staates mit dem unermüdlichen Erfindergeist der Privatwirtschaft schafft eine Dynamik, die sowohl Herausforderung als auch Chance zugleich ist. Ein Paradebeispiel für diese Vorgehensweise ist die Umstellung der US-Wirtschaft auf Kriegsproduktion während des Zweiten Weltkriegs. Während viele Länder auf zentralisierte Planung und strenge staatliche Kontrolle setzten, entschied sich die Vereinigten Staaten für eine koordinierte Zusammenarbeit mit privaten Firmen.

Diese Partnerschaft schuf eine produktive Symbiose, die durch rasche Innovationen und dezentrale Umsetzung geprägt war. Unternehmer wie William Knudsen und Henry Kaiser traten dabei als Schlüsselfiguren hervor. Sie organisierten industrielle Kapazitäten, um eine beispiellose Produktion aufzubauen, die letztendlich entscheidend für den Sieg über die Achsenmächte war. William Knudsen, ein dänischer Einwanderer, der vom einfachen Arbeiter bis auf hohe Führungsebenen bei Ford und General Motors aufstieg, wurde während des Krieges sogar zum General befördert und verkörpert damit symbolisch das Zusammenführen von privatem Unternehmertum und militärischer Führung. Diese Geschichte unterstreicht, wie das amerikanische Modell nicht auf nationalen Zwang oder Verstaatlichung setzt, sondern vielmehr auf die gegenseitige Befruchtung von staatlichem Engagement und marktwirtschaftlicher Flexibilität.

In jüngerer Zeit wurde das amerikanische Modell im Rahmen von Operation Warp Speed während der Covid-19-Pandemie erneut sichtbar. Der Bund stellte erhebliche finanzielle Mittel bereit, um private Forschungsunternehmen zur Entwicklung von Impfstoffen anzuspornen. Dies ermöglichte eine beispiellose Geschwindigkeit bei der Entwicklung und Zulassung lebensrettender Vakzine. Die Kombination aus staatlicher Finanzierung und privater Innovationskraft demonstrierte weltweit eindrucksvoll, was in Krisenzeiten möglich ist, wenn beide Größen effizient miteinander kooperieren und bürokratische Hürden reduziert werden. Der Erfolg von Operation Warp Speed und des Kriegswirtschaftsmodells zeigt, dass nicht der dirigistische Staat, sondern die intelligente Mischung aus staatlicher Führung und Marktanreizen für Nachhaltigkeit und Effektivität sorgt.

Dabei stellt der Staat finanzielle Mittel, regulative Anpassungen und eine strategische Ausrichtung zur Verfügung, während die private Industrie mit Kreativität und Produktivität agiert. Zugleich wirft das amerikanische Modell auch Fragen auf: Wie lässt sich dieses Prinzip dauerhaft in Institutionen übertragen, die traditionell starre Strukturen besitzen, wie beispielsweise das Militär? Ein aktuelles Beispiel hierfür ist die Gründung der Detachment 201: Executive Innovation Corps in der US-Army Reserve, die technologische Führungspersönlichkeiten aus der privaten Wirtschaft in höhere militärische Ränge beruft. So möchten Fachleute wie der Palantir-CTO Shyam Sankar ihr Wissen und ihre Innovationskraft in den Dienst der nationalen Sicherheit stellen. Dieses Vorhaben stößt jedoch auch auf kritische Stimmen. Während Befürworter darin einen Ausdruck moderner Anpassungsfähigkeit sehen, warnen Skeptiker vor einer Verwässerung militärischer Führungstraditionen und warnen vor einer unzureichenden institutionellen Verankerung.

Militärischer Rang ist mehr als eine Titelfrage; er steht für eine tief verwurzelte Kultur von Führung, Opferbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein, die sich durch spezialisierte Ausbildung und ethische Verpflichtungen definiert. Die Herausforderung liegt somit in der Integration von Innovationsfreude und militärischer Professionalität. Darüber hinaus gibt es Bedenken bezüglich der Gefahr einer zu engen Verflechtung zwischen privater Wirtschaft und Regierung, die auch das Entstehen eines modernen militärisch-industriellen Komplexes begünstigen könnte. Dieser könnte, so warnen Kritiker, die öffentlichen Interessen durch wirtschaftliche Profitmaximierung und Einflussnahme beeinträchtigen, eine Problematik, die bereits in der Covid-19-Pandemie thematisiert wurde. Pharmaunternehmen hätten in diesem Kontext Regierungen zu Entscheidungen gelenkt, die wirtschaftlichen Interessen mehr dienten als der Bevölkerung.

Einerseits verdeutlicht dies die Effektivität des amerikanischen Modells; andererseits zeigt es mögliche Schattenseiten, wenn private und öffentliche Interessen ungleichgewichtig verschmelzen. Die Debatte um das amerikanische Modell verweist auch auf historische Parallelen mit früheren Zeiten, als beispielsweise die Eisenbahnindustrie durch enge Kooperation mit dem Staat bahnbrechende Veränderungen ermöglichte. Die Herausforderungen liegen stets in der Balance zwischen autoritativer Steuerung und unternehmerischer Freiheit, sowie der Frage, wie gesellschaftliche Werte und demokratische Kontrolle dabei gewahrt bleiben können. Nicht zuletzt lässt sich die Bedeutung dieses Modells auch aus einer globalen Perspektive erörtern. Die USA setzen nicht nur national auf diese Form der Zusammenarbeit, sondern streben zunehmend eine militärische Aufrüstung gemeinsam mit ihren Verbündeten an.

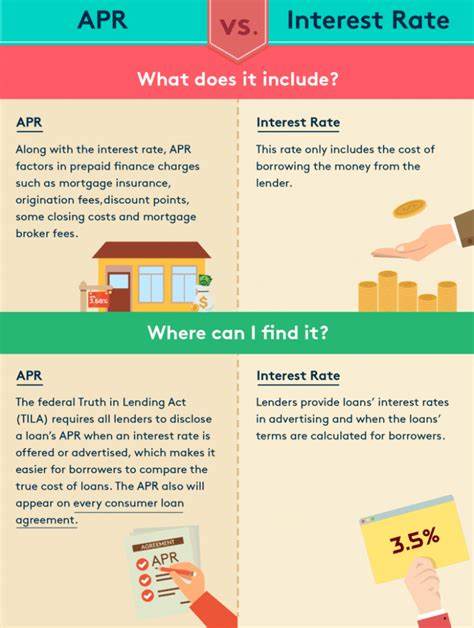

Dies bindet international finanzielle Mittel und erzeugt Dynamiken auf den globalen Finanzmärkten, wie steigende Zinsen für Staatsanleihen oder eine Verlagerung von Investitionsströmen. Die Wirksamkeit des amerikanischen Modells wird somit auch unter dem Aspekt der geopolitischen Stabilität und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit diskutiert. Die persönliche Geschichte von Shyam Sankar, der als Sohn indischer Einwanderer die Chancen Amerikas erlebte und nun seine Fähigkeiten in den Dienst der nationalen Sicherheit stellen möchte, widerlegt auf emotionale Weise das Klischee isolierter Eliten. Sie zeigt, wie technologische Innovation und wirtschaftliche Chancen durch offene Gesellschaften ermöglicht werden und welche Rolle Immigration im Geflecht dieses Modells spielt. Doch gleichzeitig schürt diese Dynamik auch Fragen der gesellschaftlichen Gerechtigkeit.

Wie kann der Nutzen, der durch staatlich-private Partnerschaften entsteht, gerecht auf die Bevölkerung verteilt werden? Wie verhindert man, dass abgehobene technologische Eliten den Staat für eigene Interessen instrumentalisieren? Und wie gelingt der Wandel hin zu mehr Transparenz und demokratischer Teilhabe in solchen Kooperationen? Das Fazit dieser Betrachtung ist, dass das amerikanische Modell als Konzept von staatlich geförderter, aber marktwirtschaftlich umgesetzter Innovation nach wie vor eine starke Relevanz besitzt. Seine Prinzipien haben sich in der Geschichte bei großen Herausforderungen bewährt und könnten auch zukünftigen Krisen als Blaupause dienen. Entscheidend bleibt dabei die kluge Gestaltung der institutionellen Rahmenbedingungen, um sowohl Effizienz als auch ethische Verantwortung sicherzustellen. Innovationen entstehen am besten dort, wo die Freiheit unternehmerischen Handelns mit gezielter staatlicher Förderung verschmilzt. Die amerikanische Erfahrung zeigt, dass gerade das Zusammenspiel von „sichtbarer Hand“ der Regierung und „unsichtbarer Hand“ des Marktes kraftvolle Ergebnisse hervorbringen kann – von der Rüstungsindustrie über die medizinische Forschung bis hin zu digitalen Technologien.

Vielleicht ist die wahre Stärke des amerikanischen Modells seine Anpassungsfähigkeit: Es verbindet traditionelle Werte mit modernem Unternehmertum, fördert gesellschaftliche Mobilität und macht technische Durchbrüche möglich. Nicht zuletzt ist es ein Beweis dafür, dass kollektiver Erfolg durch partnerschaftliches Denken gedeiht, auch wenn dabei kontinuierlich wachsam gegenüber Machtkonzentrationen und Interessenkonflikten zu bleiben ist. Die Zukunft wird zeigen, wie sehr das amerikanische Modell seine Aktualität bewahren kann – doch die jüngsten Beispiele legen nahe, dass es weiterhin eine der wichtigsten Leitlinien für Innovationskraft und gesellschaftliche Resilienz bildet.