Anspannung ist ein Phänomen, das tief in unserem täglichen Erleben verwurzelt ist. Oft nehmen wir sie als selbstverständlich hin oder sehen sie nur als unangenehme Begleiterscheinung von Stress und Belastung. Doch eine spannende Frage stellt sich immer wieder: Lernen wir Anspannung? Oder ist Anspannung etwas, das uns biologisch prädisponiert ist und automatisch entsteht? In den letzten Jahren gewinnen Erkenntnisse über die Verbindung von mentaler und körperlicher Anspannung zunehmend an Bedeutung, insbesondere im Kontext von chronischen Schmerzen und emotionalem Wohlbefinden. Die Wechselwirkung zwischen Geist und Körper ist komplex. Manche Experten vertreten die Ansicht, dass Spannung nicht nur eine natürliche Reaktion des Organismus ist, sondern tatsächlich erlernt und durch Gewohnheiten verstärkt werden kann.

Dies gilt sowohl für psychische Anspannungen wie Stress, Angst oder negative Gedankenmuster, als auch für körperliche Anspannung, die sich in Verspannungen der Muskulatur oder chronischer Schmerzsymptomatik äußern kann. Mentale Spannungen entstehen häufig durch innere Konflikte, negative Überzeugungen oder selbstlimitierende Glaubenssätze. Menschen entwickeln im Lauf ihres Lebens diverse Muster, die sich stabilisieren und das Nervensystem in einem Zustand erhöhter Erregung halten. Beispielsweise kann eine Tendenz zur Selbstkritik oder zum Pessimismus dazu führen, dass sich der Körper unbewusst anspannt, um auf vermeintliche Bedrohungen oder Herausforderungen vorbereitet zu sein. Dieses „immer in Alarmbereitschaft sein“ führt langfristig zu muskulären Verspannungen, Bewegungseinschränkungen und einer Verschlechterung des allgemeinen Wohlbefindens.

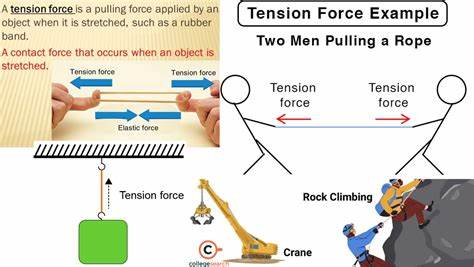

Körperliche Anspannung, wie Muskelverspannungen oder eingeschränkte Beweglichkeit, wird aus Sicht der Lernpsychologie ebenfalls oft nicht als reine Reaktion verstanden, sondern als etwas, das durch wiederholte Erfahrungen und Verhaltensweisen verstärkt wird. Wer beispielsweise Schmerzen mit bestimmten Bewegungen verbindet oder emotionale Belastungen nicht verarbeitet, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Anspannung zu einem automatischen Muster wird. In diesem Sinne ist Anspannung lernbar – sie kann durch bewusste oder unbewusste Prozesse über längere Zeiträume hinweg aufgebaut und verfestigt werden. Interessant ist, dass das Erlernen von Anspannung auch sozial beeinflusst wird. Menschen entwickeln nicht nur durch individuelle Erfahrungen, sondern auch durch Interaktionen mit anderen Motoren innerer Anspannung.

Wenn beispielsweise in einem Umfeld häufig Konflikte, Misstrauen oder Angst herrschen, kann das dazu führen, dass sich einzelne Personen vermehrt schützen und ihre Körperspannung erhöhen, um im sozialen Kontext weniger angreifbar zu wirken. Dies kann eine Art Schutzmechanismus sein, der jedoch auf Dauer den Körper belastet und die psychische Resilienz vermindert. Weiterhin zeigen Studien, dass emotionale Zustände und körperliche Anspannung eng miteinander verbunden sind. Wenn eine Person in einem negativen emotionalen Zustand verharrt, beispielsweise durch Pessimismus oder Angst, ist sie oft in einem Zustand, den man als „negativer Attraktor“ bezeichnen könnte. In diesem Zustand zielt das Gehirn nicht auf positive Ziele oder Erlebnisse ab, sondern vermeidet negative Erfahrungen, ohne eine klare Richtung anzustreben.

Diese psychische Haltung beeinflusst die körperliche Spannung, da sich der Körper in einer ständigen Haltung der Verteidigung oder des Rückzugs befindet. Um die Spirale aus mentaler und körperlicher Anspannung zu durchbrechen, wird zunehmend die Bedeutung von Achtsamkeit, Bewegung und bewusster Entspannung betont. Techniken aus der Psychotherapie, Physiotherapie oder Körperarbeit zielen darauf ab, dass Menschen erlernen, ihre Anspannung bewusst wahrzunehmen und zu regulieren. Hierbei spielt die Selbstwahrnehmung eine Schlüsselrolle. Wenn es gelingt, innere Spannungsmuster zu erkennen, können diese durch gezielte Interventionen gelöst und neue, entspanntere Verhaltensweisen eingeübt werden.

Darüber hinaus ist es wichtig, das eigene Denk- und Verhaltensmuster zu reflektieren. Menschen, die der Tendenz folgen, sich selbst zu kritisieren oder durch Angst motiviert zu agieren, neigen dazu, in einem Zustand erhöhter Spannung zu verharren. Die Veränderung dieser inneren Haltung kann dazu führen, dass sowohl mentale als auch körperliche Anspannungen abnehmen und ein gesünderer Umgang mit Stress und Schmerz möglich wird. Aus neurologischer Sicht ist die Lernfähigkeit des Nervensystems entscheidend. Durch wiederholte Erfahrungen können neuronale Verbindungen gestärkt werden, die entweder Entspannung oder Anspannung fördern.

Dieses Phänomen wird als Neuroplastizität bezeichnet. Es verdeutlicht, dass Anspannung tatsächlich erlernt und auch wieder verlernt werden kann. Demnach ist es möglich, sich aus einem starren Muster von Spannung zu befreien und mehr Gelassenheit und körperliche Freiheit zu erreichen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Anspannung keine statische Zustandserscheinung ist, sondern stets in Wechselwirkung mit mentalen Prozessen und sozialen Einflüssen steht. Wir lernen Anspannung sowohl durch unsere Erfahrungen als auch durch unseren Umgang mit inneren und äußeren Herausforderungen.