Die Baubranche steht vor einer der größten Herausforderungen unserer Zeit: dem dringenden Bedarf an nachhaltigen Baustoffen, die den ökologischen Fußabdruck signifikant reduzieren, ohne Kompromisse in der Leistungsfähigkeit einzugehen. Traditioneller Portlandzement-basierter Beton zwar unverzichtbar, verursacht jedoch erhebliche CO2-Emissionen und trägt somit maßgeblich zur globalen Klimakrise bei. In diesem Kontext hat sich Bio-Beton als vielversprechende Innovation herauskristallisiert, die mit mikrobiell induzierter Calciumcarbonat-Ausscheidung (MICP) arbeitet und dadurch eine umweltfreundliche Alternative darstellt. Insbesondere die Entwicklung von hochfestem Bio-Beton eröffnet neue Möglichkeiten in der Herstellung tragfähiger und langlebiger Bauelemente für unterschiedliche Anwendungen im Bauwesen. Bio-Beton nutzt die Fähigkeit bestimmter Bakterien, Calciumcarbonat zu kristallisieren, das als natürlicher Bindemittelersatz fungiert.

Das Verfahren beruht auf dem Enzym Urease, das die Hydrolyse von Harnstoff katalysiert und dadurch ein alkalisches Milieu schafft, in welchem Calciumcarbonat aus Calciumionen und Carbonat-Ionen ausfällt. Diese biologische Mineralisierung erfolgt lokal und sukzessiv, wodurch stabile Bindestrukturen zwischen den Zuschlagstoffen entstehen. Das hierbei gebundene CO2 verbleibt in mineralischer Form, was das Verfahren grundsätzlich CO2-neutral oder sogar CO2-negativ macht – ein gewaltiger Vorteil gegenüber herkömmlichen Zementprodukten. Eine Schlüsselherausforderung bei Bio-Beton bestand bisher darin, vergleichbare Druckfestigkeiten zu erreichen wie bei klassischem Beton und zugleich ausreichende Bauteiltiefen homogen zu zementieren. Neueste Forschungen zeigen, dass durch die Kombination aus urease-aktivem Calciumcarbonat-Pulver (UACP) anstelle von freien Bakterien, der Optimierung der Korngrößenmischung zur Maximierung der Packungsdichte und der Verwendung einer automatisierten druckgesteuerten Stop-Flow-Injektionsmethode signifikante Fortschritte erzielt werden konnten.

Biokladden mit einer unkonfinierten Druckfestigkeit von über 50 MPa und einer Zementierungstiefe von bis zu 140 Millimetern sind heute möglich, was bisher unerreicht war. Die Optimierung der Korngrößenmischung basiert auf einem gezielten Einsatz verschiedener Quarzsandfraktionen, die sich optimal ineinander verzahnen und somit den Hohlraumanteil im Gemisch minimieren. Dies erhöht nicht nur die mechanische Stabilität, sondern reduziert auch die Menge der notwendigen Biomineralisation – was den Ressourcenverbrauch und damit verbunden die Produktionskosten senkt. Ein dichter gepacktes Aggregatgefüge sorgt außerdem für eine bessere Lastübertragung innerhalb des Materials. Die Einführung von UACP gegenüber den bisher verwendeten freien Bakterienkulturen bietet mehrere Vorteile.

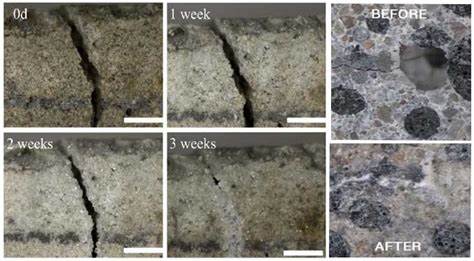

Eingebettet in Calciumcarbonatkristallen zeigen die urease-aktiven Bakterien eine erhöhte Retention im Material und behalten ihre enzymatische Aktivität während der Biomineralisationsphase länger bei. Dies führt zu einer effizienteren und gleichmäßigeren Mineralbildung im Porenraum und verbessert dadurch die mechanischen Eigenschaften des Endprodukts erheblich. Die Anwendung der automatisierten Stop-Flow-Druckinjektion erlaubt eine kontrollierte und wiederholte Zufuhr der mineralisierenden Lösungen in den Probenkörper. Diese Methode verhindert das frühzeitige Verstopfen der Poren und die ungleichmäßige Verteilung der Chemikalien und Mikroorganismen. Durch diese Technik lässt sich eine gleichmäßige und tiefgründige Zementierung erzielen, die für die Herstellung größerer und tragender Bauteile essentiell ist.

Betrachtet man die mechanischen Eigenschaften des entstandenen Bio-Betons, so zeigt dieser neben der hohen Druckfestigkeit auch eine gute Korrelation zwischen Dichte, Ultraschallwellengeschwindigkeit und Festigkeit. Die Dichte kann durch eine optimale Packungsdichte sowie durch die Zunahme des Calciumcarbonatanteils weiter erhöht werden. Die zu beobachtende Elastizitätsmodul liegt aktuell etwa bei 11 bis 12 GPa, was etwas geringer ist als bei konventionellen Betonen, jedoch durch Anpassungen der Zusammensetzung, zum Beispiel durch gröbere Gesteinskörnungen, gesteigert werden kann. Analytische Untersuchungen mittels Umwelt-REM bestätigen die gleichmäßige Verteilung und Konsistenz der mineralischen Bindemittel in den Proben. Die Calciumcarbonatschicht um die Quarzkörner hat eine gleichmäßige Dicke von etwa 20 Mikrometern, was auf ein ausbalanciertes Kristallwachstum hinweist.

Diese homogene Abdeckung garantiert eine optimale Bindung zwischen den Körnern und damit eine hohe Gesamtstabilität. Neben den technischen Aspekten gibt es auch ökologische und wirtschaftliche Überlegungen, die für Bio-Beton sprechen. Die Energieintensität herkömmlicher Zementproduktion, insbesondere durch die thermische Zersetzung von Kalkstein, ist enorm und nicht vollständig vermeidbar. Bio-Beton vermeidet diese Prozessemissionen, da das CO2 im Calciumcarbonat gebunden wird, und ermöglicht somit eine radikal andere CO2-Bilanz. Zudem besteht die Möglichkeit, Rohstoffe und Energie aus erneuerbaren Quellen und Kreislaufwirtschaftsprinzipien einzubinden, wie etwa die Verwendung von Nebenprodukten aus anderen Industrien oder sogar Humanurin als alternative Harnstoffquelle.

Herausforderungen bleiben allerdings bestehen. Die CO2-Neutralität wird ein Stück weit durch die Herstellung industrieller Ausgangsstoffe wie Harnstoff relativiert, da deren Produktion energieaufwendig ist. Auch der Umgang mit entstehenden Nebenprodukten wie Ammonium und Chloriden im Ablaufwasser verlangt eine kluge Kreislaufwirtschaft und Abfallmanagement, um Umweltbelastungen zu verhindern. Technisch bedingt müssen Kompaktierungsmethoden und Prozessparameter weiterentwickelt werden, um eine noch homogenere und belastbarere Materialstruktur zu erreichen und das Verformungsverhalten zu verbessern. Die Integration von Bio-Beton in den Baualltag bietet insbesondere Chancen im Bereich vorgefertigter Bauelemente.

Dort lässt sich der präzise gesteuerte Biomineralisationsprozess gut umsetzen, da die Formteile kontrolliert und wiederholt mit der aktiven Lösung versorgt werden können. Die erzielbaren Druckfestigkeiten sind für viele Anwendungen ausreichend, sodass Bio-Beton bereits heute als Teilersatz für herkömmlichen Beton infrage kommt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entwicklung von hochfestem Bio-Beton einen Meilenstein auf dem Weg zu nachhaltigen Baustoffen darstellt. Die erfolgreiche Kombination biologischer Prozesse mit ingenieurstechnischer Optimierung schafft Materialien, die sowohl ökologisch vorteilhaft als auch mechanisch konkurrenzfähig sind. Der Weg zu einer breiteren Markteinführung erfordert weiterhin Forschung, insbesondere zu Skalierbarkeit, Materialvielfalt und Integration in bestehende Bauprozesse.

Doch die vorliegenden Erkenntnisse zeigen, dass Bio-Beton das Potenzial besitzt, die Baubranche grundlegend zu transformieren und einen entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.