In der zunehmend vernetzten Welt sind Anwendungen auf Cloud-Dienste angewiesen, um Daten zu speichern und Prozesse zu koordinieren. Diese Abhängigkeit hat jedoch ihre Nachteile: Nutzer sind oftmals auf eine durchgängige Internetverbindung angewiesen und müssen großen Technologieunternehmen vertrauen, wenn es um den Datenschutz geht. Hier setzt der Local-First Softwareansatz an, der das Konzept der Datenspeicherung und Verarbeitung grundlegend verändert und die Nutzer wieder in den Mittelpunkt stellt. Local-First Software bezeichnet Anwendungen, die den Hauptspeicher ihrer Daten auf den Geräten der Nutzer halten und erst bei bestehender Internetverbindung synchronisieren. Diese Softwaretype eröffnet neue Perspektiven in Bezug auf Autonomie, Datenschutz und Offline-Nutzung und könnte damit für Unternehmen, Entwickler und Endanwender gleichermaßen relevant werden.

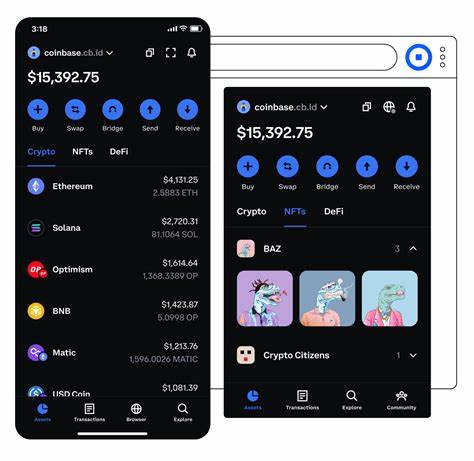

Die Kernidee von Local-First Software ist es, die Geräte der Nutzer als primäre Quelle der Wahrheit zu etablieren. Während bei Cloud-basierten Systemen Daten zentral auf Servern gespeichert und verarbeitet werden, verbleiben sie bei Local-First Apps lokal auf dem eigenen Gerät. Dadurch werden Nutzer unabhängig von ständigen Online-Verbindungen und von der Verfügbarkeit externer Server. So könnte man etwa an einem Dokument arbeiten, ohne auf das Internet angewiesen zu sein, und die Änderungen werden automatisch synchronisiert, sobald wieder eine Verbindung besteht. Das ermöglicht eine nahtlose Erfahrung, die besonders in Regionen mit schwacher oder instabiler Netzabdeckung von großem Vorteil ist.

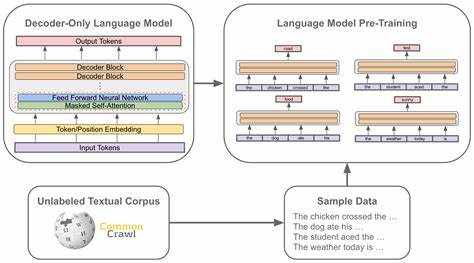

Die Ursprünge des Local-First Softwarekonzepts lassen sich auf Arbeiten von Wissenschaftlern wie Martin Kleppmann zurückführen, der 2019 mit seinem Whitepaper wichtige Impulse setzte. Zudem greifen viele dieser Anwendungen auf innovative Datenstrukturen wie Conflict-Free Replicated Data Types (CRDTs) zurück. CRDTs ermöglichen es, dass mehrere Nutzer offline Änderungen vornehmen und diese später ohne Konflikte synchronisieren können. Diese Technologie wurde ursprünglich von Marc Shapiro entwickelt und bildet die Grundlage für reibungslose Zusammenarbeit in Local-First Anwendungen. Projekte wie Automerge, eine Open-Source-Implementierung von CRDTs, unterstützen Entwickler dabei, kollaborative Features ohne zentrale Server zu realisieren.

Eine immer größere Anzahl namhafter Anwendungen integriert bereits solche Technologien. So setzen beispielsweise Apple Notes und Jupyter Notebooks CRDT-basierte Lösungen ein, um Offline-Funktionalitäten und Echtzeit-Zusammenarbeit zu ermöglichen. Auch Startups im Bereich Local-First-Software treiben die Entwicklung voran und setzen auf nutzerzentrierte Datenspeicherung sowie automatische Synchronisierung. Dieser Wandel könnte die Softwarewelt nachhaltiger, privater und robuster machen. Die Vorteile für Nutzer sind vielfältig.

Offline-Arbeit wird erleichtert, da Apps im Gegensatz zu klassischen Cloud-Anwendungen nicht kontinuierlich eine Internetverbindung benötigen. Dies erlaubt eine große Flexibilität, besonders für Menschen, die unterwegs oder in Gebieten mit schlechtem Internetzugang arbeiten. Auch die volle Kontrolle über die eigenen Daten ist ein bedeutender Pluspunkt. Die Nutzer müssen sich nicht mehr auf das Sicherheitsniveau sowie Datenschutzrichtlinien von Cloud-Anbietern verlassen, sondern können selbst entscheiden, wo und wie ihre Informationen gespeichert werden. Darüber hinaus verringert sich die Abhängigkeit von großen Technologieunternehmen, was auch wirtschaftliche Implikationen nach sich ziehen kann.

Nichtsdestotrotz bringt Local-First Software auch Herausforderungen mit sich. Die Speicherung und Verwaltung großer Datenmengen auf lokalen Geräten erfordert ausreichend Speicherplatz und kann somit bei ressourcenbeschränkten Endgeräten problematisch sein. Ebenso erhöht sich die Komplexität beim Umgang mit Synchronisationsprozessen, insbesondere wenn viele Nutzer gleichzeitig an einem Dokument arbeiten. Entwickler müssen sich auf ausgeklügelte Algorithmen und spezialisierte Tools stützen, um eventuelle Konflikte zu lösen und Datenkonsistenz sicherzustellen. Sicherheitsbedenken gewinnen ebenfalls an Bedeutung: Wenn sensible Daten lokal gespeichert sind, könnten die Geräte selbst zum Angriffsziel werden.

Hier sind stärkere Verschlüsselung, Nutzeraufklärung sowie erweiterte Device-Sicherheitsmaßnahmen vonnöten, um das Risiko von Datenverlust oder -diebstahl zu minimieren. Für Unternehmen eröffnet die Local-First Bewegung neue Geschäftsmöglichkeiten. Ohne die Notwendigkeit, teure Cloud-Infrastrukturen zu betreiben, können Entwickler ihre Ressourcen stärker auf die Nutzererfahrung konzentrieren. Das mindert Betriebskosten und erlaubt es besonders Startups, innovative Applikationen mit Fokus auf Datenschutz und Offline-Funktionalität zu entwickeln. Zudem entsteht Raum für neue Geschäftsmodelle, bei denen nicht primär die Monetarisierung von Nutzerdaten im Vordergrund steht, sondern die Stärkung von Vertrauensverhältnissen und Datenschutz.

Dennoch steigen die Ansprüche an die Entwicklung von Software deutlich. Das Management von Datenreplikation, Konfliktlösung und Synchronisierung erfordert tiefergehendes technisches Know-how und den Einsatz spezieller Frameworks und Bibliotheken. Plattformen wie TinyBase, Yjs oder Expo helfen Entwicklerteams, diese Herausforderungen zu bewältigen und lokale sowie verteilte Datenhaltung effizient zu integrieren. Mit der wachsenden Popularität der Local-First Architektur passen auch etablierte Technologien wie Prisma ihre Tools und Workflows an, um in diesem Bereich wettbewerbsfähig zu bleiben. Auf politischer Ebene muss die Dezentralisierung von Daten neu betrachtet werden.

Datenschutzregelungen wie die DSGVO in Europa basieren auf zentralisierten Servern und klaren Verantwortlichkeiten. Local-First Software, bei der sich Daten auf vielen verschiedenen Geräten befinden, erschwert deren Kontrolle und Überwachung. Dies fordert Gesetzgeber heraus, geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen, die sowohl den Schutz der Nutzerrechte gewährleisten als auch Innovationen nicht behindern. Gleichzeitig könnten Regierungen Förderprogramme für lokale Datenspeicherung und Offline-Anwendungen fördern, etwa in Bildungssystemen oder im Gesundheitswesen, wo die Sicherung und Verfügbarkeit von Daten von besonderer Bedeutung sind. Die veränderte Dynamik bringt zudem neue Anforderungen an die Gesellschaft mit sich.

Digitale Bildung muss verstärkt auf die sichere Verwaltung eigener Daten und den bewussten Umgang mit Technologie fokussieren. Nur so können Nutzer die Vorteile der Local-First Software voll ausschöpfen und Risiken minimieren. Unternehmen sollten in Schulungen und Nutzerhilfe investieren, um die Akzeptanz und den Umgang mit komplexeren, aber auch leistungsfähigeren Systemen zu vereinfachen. Ein weiteres, oft unterschätztes Thema ist der ökologische Fußabdruck, der mit der lokalen Datenspeicherung einhergeht. Da die Datenmenge auf persönlichen Geräten zunimmt, steigt auch der Energieverbrauch und der Bedarf an leistungsfähiger Hardware.

Dies könnte zu einem Anstieg des elektronischen Abfalls führen, wenn Geräte schneller ersetzt werden müssen. Entwickler und Hersteller sind daher gefordert, nachhaltige Lösungen zu finden, die Effizienz mit Umweltbewusstsein verbinden. Der Einfluss der Local-First Software auf die Arbeitswelt ist ebenfalls nicht zu unterschätzen. Remote- und asynchrone Zusammenarbeit wird erleichtert, weil Teams unabhängig von Internetverbindungen an gemeinsamen Projekten arbeiten können. Dies fördert Flexibilität und kann zu einer veränderten Unternehmenskultur führen, in der Arbeit stärker ortsunabhängig und selbstbestimmt gestaltet wird.

Projektmanagement- und Kollaborationswerkzeuge werden durch diese Technologie robuster, was Firmen im Wettbewerb um Talente und Innovationen Vorteile verschaffen kann. In Bildungseinrichtungen eröffnen Local-First Apps neue Möglichkeiten. Gerade in Ländern oder Regionen mit schwacher Internetinfrastruktur können Schüler und Studierende von Offline-Lerntools profitieren, die mit sporadischer Verbindung synchronisiert werden. Dies erhöht die Resilienz des Bildungssystems und fördert den gerechten Zugang zu Wissen weltweit. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Local-First Bewegung die digitale Landschaft tiefgreifend verändern könnte.

Sie stellt Nutzer in den Mittelpunkt, gewährt mehr Kontrolle über Daten und bietet gleichzeitig Flexibilität durch Offline-Nutzung. Während sich Herausforderungen in Sachen Sicherheit, Synchronisation und Ressourcenmanagement zeigen, bieten die Vorteile für die Privatsphäre, Kosteneffizienz und digitale Inklusion erhebliches Potenzial. Unternehmen, Entwickler und Politik gleichermaßen sind gefordert, diese neue Ära des Software-Designs aktiv mitzugestalten und auf die Bedürfnisse einer zunehmend vernetzten, aber auch vielfältigen Welt einzustellen. Die Zukunft der Softwareentwicklung scheint auf dezentrale, nutzerzentrierte Modelle hinzuarbeiten, in denen lokale Datenhaltung nicht nur eine Alternative, sondern unter bestimmten Voraussetzungen der neue Standard werden könnte. Die lokale Speicherung verbunden mit intelligenter Synchronisation wird die Art und Weise, wie wir mit Technologie interagieren, nachhaltig prägen und dabei die Balance zwischen Freiheit, Sicherheit und Funktionalität neu justieren.

Die Umstellung auf Local-First Software bietet somit nicht nur technische, sondern auch gesellschaftliche Chancen, um digitale Souveränität zu fördern und Technologien für alle zugänglicher zu machen. Unternehmen, Entwickler und Nutzer, die diese Trends frühzeitig erkennen und nutzen, können von den vielfältigen Vorteilen profitieren und aktiv die digitale Zukunft mitgestalten.