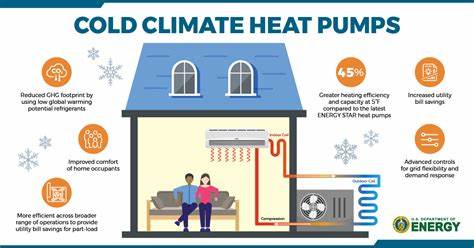

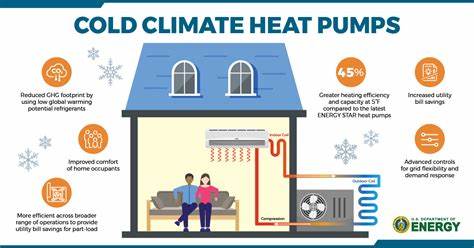

Die Energieeffizienz von Wärmepumpen in Wohngebäuden gewinnt angesichts der dringenden Notwendigkeit, Heizsysteme zu dekarbonisieren, zunehmend an Bedeutung. Die Technik der Wärmepumpen arbeitet grundsätzlich nach dem Prinzip, Wärme aus natürlichen Quellen wie Luft, Erdreich oder Wasser zu entziehen und sie auf ein höheres Temperaturniveau für Raum- oder Wasserheizung anzuheben. Während Wärmepumpen laut Herstellerangaben oft als besonders effizient beworben werden, zeigen sich im praktischen Betrieb teils deutliche Abweichungen in Leistung und Verbrauch. Der Grund hierfür liegt in vielfältigen Einflussfaktoren sowie in den Herausforderungen einer standardisierten Bewertung im realen Umfeld. In diesem Kontext liefern Feldstudien mit großem Datenumfang neue Erkenntnisse über die tatsächliche Energieeffizienz wie auch über Hindernisse und Chancen bei der Nutzung dieser Technologie.

Moderne Wärmepumpen sind mit zahlreichen Sensoren ausgestattet, die eine laufende Erfassung von Betriebsparametern ermöglichen. Die systematische Auswertung solcher Echtzeit-Datenbestände erfolgt bislang jedoch nur selten in ausreichendem Umfang. Eine der bislang größten Untersuchungen wertete Messdaten von über tausend Wärmepumpen aus zehn Ländern in Zentraleuropa aus, die über einen Zeitraum von zwei Jahren gesammelt wurden. Dabei wurden zahlreiche unterschiedliche Modelle – hauptsächlich Luft-Wasser- und Erdwärmepumpen – im Alltagsbetrieb optimiert erfasst, um realistische Leistungskurven zu analysieren. Die Bewertung der Effizienz erfolgt über den sogenannten COP (Coefficient of Performance), also das Verhältnis der abgegebenen Wärmeenergie zur eingesetzten elektrischen Energie innerhalb eines definierten Zeitraums.

Theoretisch wird die Leistung bis zum Carnot-Wirkungsgrad begrenzt, der auf dem Temperaturunterschied zwischen Wärmequelle und Wärmesenke basiert. Praktisch arbeiten Wärmepumpen meist nur bei etwa der Hälfte des theoretischen Maximums oder weniger, was durch irreversibele Prozesse, Defrostzyklen oder systemtechnische Limitierungen erklärt wird. Die realen Daten zeigen, dass Erdwärmepumpen im Durchschnitt eine etwa 22 Prozent höhere Effizienz aufweisen als Luftwärmepumpen. Dies ist auf stabilere, höhere Temperaturen im Erdreich und den Wegfall von Defrostphasen zurückzuführen, die bei Luftwärmepumpen im Winter regelmäßig Energie verbrauchen. Gleichzeitig variieren die COP-Werte deutlich von System zu System.

Einige der besten Geräte erreichen Leistungszahlen jenseits von 5,5, während andere bei weniger als 3 operieren. Diese Streuung entspricht einer zwei- bis dreifachen Differenz in der Leistungsfähigkeit. Ein weiterer zentraler Befund betrifft die korrekte Dimensionierung der Heizsysteme. Die Datenanalyse zeigt, dass etwa zehn Prozent der Wärmepumpen überdimensioniert sind, während rund ein Prozent als unterdimensioniert gelten. Eine zu große Anlage führt dazu, dass die Wärmepumpe geringere Auslastungsgrade erreicht, was die Effizienz senkt und unnötige Kosten verursacht.

Ein zu kleines System muss hingegen mit hoher Leistung fahren, was zu verschleißbedingten Ausfällen und Komforteinbußen führen kann. Die Feststellung dieser Fehlanpassungen gelingt anhand von Auslastungskennzahlen wie der mittleren Kompressordrehzahl im Verhältnis zur Nennleistung bei definierten Außentemperaturen. Die tatsächliche Einstellung der Heizkurve, also der Kompensation zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur des Heizwassers, hat einen erheblichen Einfluss auf die Effizienz. Eine Reduzierung der Vorlauftemperatur um nur ein Grad Celsius kann die saisonale Leistungszahl (SCOP) im Mittel um etwa 0,11 Punkte verbessern. Dies entspricht einer Energieeinsparung von knapp drei Prozent.

Ein kleiner Eingriff an der Steuerung zahlt sich somit spürbar aus, birgt aber gleichzeitig die Gefahr von Komfortproblemen bei falscher Anwendung. Vor-Ort-Anpassungen, idealerweise durch geschulte Fachkräfte unterstützt von digitalen Monitoring-Tools, sind daher ein wichtiger Hebel zur Steigerung der praktischen Energieeffizienz. Die Diskrepanz zwischen labormäßig ausgewiesener Leistung und realem Betrieb hat auch politische und wirtschaftliche Implikationen. Produktzertifizierungen basieren häufig auf genormten Betriebsbedingungen, die im Alltag selten exakt erreicht werden. Dies führt zu einer Überschätzung der Effizienz in der Verbrauchskommunikation und kann Nutzer enttäuschen, mit negativen Folgen für die Akzeptanz der Technologie.

Vor diesem Hintergrund ist die Entwicklung von standardisierten Methoden zur Post-Installation-Bewertung und Klassifizierung von Wärmepumpen eine dringliche Aufgabe. Nur so lässt sich eine realitätsnahe Orientierung für Eigentümer und Planer schaffen und Schwachstellen frühzeitig identifizieren. Die Verfügbarkeit umfangreicher und qualitätsgesicherter Betriebsdaten eröffnet neue Möglichkeiten für das digitale Monitoring von Wärmepumpen. Intelligente Analysetools können automatisch ineffiziente Betriebszustände erkennen, Ursachen diagnostizieren und Verbesserungsvorschläge generieren. Besonders wichtig ist eine nutzerfreundliche Aufbereitung der Ergebnisse, damit auch Endverbraucher einfache Handlungsanweisungen erhalten.

Zudem unterstützen solche Systeme Installateure und Hersteller bei der Qualitätssicherung und Optimierung in Service- und Garantieprozessen. Der wachsende Einsatz von Wärmepumpen stellt die Stromnetze vor neue Herausforderungen wegen des gestiegenen Gesamt- und Spitzennetzlastbedarfs. Eine defizitäre oder ineffiziente Nutzung kann nicht nur Kosten für den Betrieb der Wärmepumpenhaushalte verursachen, sondern auch erhebliche Investitionen in Netzausbau und Lastmanagement erforderlich machen. Effiziente Systeme mit optimalen Einstellungen reduzieren diese Risiken und tragen somit zu einem stabileren und nachhaltigen Energiesystem bei. Abschließend lässt sich festhalten, dass die Untersuchung objektiver Betriebsdaten wichtige Erkenntnisse für alle Akteure liefert – von Nutzerinnen und Nutzern über Installateure bis hin zu Herstellern und politischen Entscheidungsträgern.

Die Wärmepumpe als zukunftsträchtige Heizungstechnologie entfaltet ihr volles Potenzial nur bei sorgfältiger Planung, fachgerechter Installation und kontinuierlicher Überwachung. Digitale Methoden sind dabei ein unverzichtbares Werkzeug, um Leistungslücken zu schließen und Effizienzsteigerungen zu ermöglichen. Zudem bedarf es einer verstärkten Nutzeraufklärung und eines praxisnahen Supports, um Fehlkonfigurationen zu vermeiden und Heizsysteme nachhaltig wirtschaftlich zu betreiben. Die Ergebnisse aus großangelegten Feldstudien zeigen deutlich, dass eine standardisierte Erfassung und Bewertung der Wärmepumpenleistung im realen Betrieb notwendig ist. Auf dieser Basis können verlässliche Effizienzlabels und Förderkriterien entwickelt werden, welche die tatsächliche Performance widerspiegeln und nicht nur theoretische Werte.