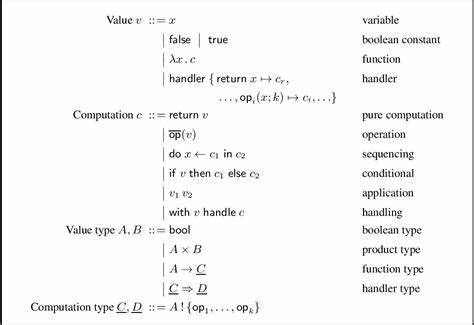

In der sich schnell entwickelnden Welt der Softwareentwicklung suchen Entwickler kontinuierlich nach besseren Wegen, um komplexe Probleme einfacher und effizienter zu lösen. Ein aufkommender Trend in der Programmierung, der zunehmend an Bedeutung gewinnt, sind algebraische Effekte. Doch warum gewinnen diese Konzepte gerade jetzt so viel Aufmerksamkeit und weshalb könnten sie die Grundlagen zukünftiger Programmiersprachen stark beeinflussen? Algebraische Effekte eröffnen eine völlig neue Perspektive auf die Behandlung von Nebenwirkungen und die Steuerung des Programmflusses. Sie erlauben es, Kontrollstrukturen wie Ausnahmen, Generatoren, Koroutinen und asynchrone Funktionen als Bibliotheken zu implementieren, ohne dass dafür spezielle Sprachkonstrukte nötig wären. Diese Vereinheitlichung bietet nicht nur eine elegante Lösung für die sogenannte „Was für Effekte darf eine Funktion haben?“-Frage, sondern auch eine stärkere Flexibilität und Wiederverwendbarkeit im Code.

Eine hilfreiche Vorstellung von algebraischen Effekten ist, sie als eine Art „fortsetzbare Ausnahmen“ zu betrachten. Normalerweise unterbricht eine Ausnahme den Programmfluss unwiderruflich, doch algebraische Effekte ermöglichen es, nach dem „Werfen“ der Ausnahme an einem definierten Punkt den Prozess wieder aufzunehmen. Das gibt Entwicklern mächtige Werkzeuge an die Hand, um innovative Kontrollflussmechanismen zu schaffen. Beispielsweise können Generatoren, die Werte sequenziell erzeugen und zwischendurch den Fluss unterbrechen, mithilfe algebraischer Effekte in klarer und kompakter Logik dargestellt werden. Auch asynchrone Programmierung wird durch diese Mechanismen verständlicher und unmittelbarer.

Statt auf komplexe Callback-Strukturen oder umfangreiche Zustandsmaschinen zurückgreifen zu müssen, erscheinen diese Abläufe in direkter, logisch lesbarer Form. Die häufig zitierte Herausforderung beim Umgang mit Effekten in der Programmierung ist die Kombination von Funktionen mit verschiedenen Seiteneffekten. Viele Programmiersprachen tun sich schwer damit, Effekte sauber zu isolieren oder flexibel zu kombinieren. Algebraische Effekte schaffen hier Abhilfe, da Funktionen polymorph über mögliche Effekte definiert werden können. Das bedeutet, eine Funktion wie etwa eine `map`-Funktion über eine Liste kann so gestaltet werden, dass sie unbegrenzt viele verschiedene Effekte unterstützt, die von der übergebenen Funktion ausgeführt werden, ohne dass die `map` selbst angepasst werden muss.

Dies steigert die Modularität und erneute Nutzbarkeit des Codes enorm und sorgt für hohe Ausdruckskraft in der Sprache. Neben der reinen Kontrolle des Programmflusses bieten algebraische Effekte auch Lösungen für praktische Probleme in der Softwareentwicklung. Ein klassisches Beispiel ist die Abhängigkeit von globalen Zuständen, die zu schwer wartbarem Code führen können. Mit algebraischen Effekten lassen sich Abhängigkeiten wie Datenbankzugriffe oder Konfigurationen elegant als Effekte modellieren. Dadurch können Entwickler den tatsächlichen Kontext oder die Implementierung von Ressourcen einfach austauschen, etwa während dem Testen mit Mock-Objekten oder in verschiedenen Laufzeitumgebungen.

Das fördert sauberen, testbaren und entkoppelten Code, der weniger anfällig für Fehler durch versteckte Zustandsänderungen ist. Darüber hinaus vereinfachen algebraische Effekte die Arbeit mit Zuständen in funktionalen Programmen. Statt selbst mühsam Kontextinformationen durch die Funktionsaufrufkette zu reichen, kann ein sogenannter State-Effekt das Verwalten interner Zustände übernehmen. Das führt zu deutlich übersichtlicherem Code und verhindert die ständige Weitergabe von Kontextparametern, die den Quellcode unnötig verkomplizieren. Dieses Modell ist besonders hilfreich bei komplexen Applikationen oder Bibliotheken, die viele interne Zustände verwalten müssen, aber Außenstehenden eine einfache Schnittstelle bieten wollen.

Die Substitution von globalen Variablen ist ein weiteres Anwendungsfeld. Während globale Variablen in größeren Programmen oft für unerwartete Nebeneffekte sorgen, ermöglichen algebraische Effekte, solche Funktionalitäten explizit zu machen. Beispielhaft kann man sich das an der Generierung von Zufallszahlen oder Speicherallokationen verdeutlichen. Statt globale Zustände zu verwenden, werden diese als Effekte modelliert, die überall durch Handler kontrolliert und bei Bedarf flexibel ersetzt werden können. Das Resultat ist eine höhere Flexibilität und Sicherheit, da potenziell störende Seiteneffekte beim Kompilieren sichtbar gemacht werden und nicht im Verborgenen wirken.

Ein weiterer großer Vorteil von algebraischen Effekten besteht darin, dass sie das Programmieren in einem direkteren Stil ermöglichen. Klassische Ansätze zur Fehlerbehandlung oder asynchronen Programmierung nutzen viele Zwischenschritte oder komplexe Wrapper-Typen wie Option oder Result, die zusätzlichen syntaktischen Aufwand bedeuten und das Lesen des Codes erschweren. Algebraische Effekte erlauben dagegen, direkt und linear den Ablauf zu schreiben, ohne ständig Werte in Container einzuwickeln oder zu entpacken. Das trägt maßgeblich zur Lesbarkeit und Wartbarkeit des Codes bei. Die Typisierung von Funktionen mit Effekten spielt ebenfalls eine zentrale Rolle.

In Sprachen, die algebraische Effekte unterstützen, müssen Funktionen deklarieren, welche Effekte sie auslösen können. Das erhöht die Transparenz im Code und erleichtert zum Beispiel die Sicherheitsevaluierung. Wenn eine Funktion keine Effekte deklariert, ist garantiert, dass sie keine unerwarteten Seiteneffekte ausführt. Sollte sich dies ändern, wird dies sofort durch den Typ sichtbar, was unerwünschte Seiteneffekte und Sicherheitslücken frühzeitig aufdeckt. Diese Eigenschaft steht in engem Zusammenhang mit dem Konzept der sogenannten Fähigkeitssicherheit (Capability-based Security), wobei Berechtigungen klar und explizit im Typensystem verankert sind.

Trotz all dieser Vorteile existieren auch Herausforderungen bei der Einführung und Nutzung algebraischer Effekte. Historisch gesehen galten sie als performant teuer, da die Verwaltung der Kontrollflüsse und Zustände komplexer ist als bei traditionellen Ausnahmen oder Callbacks. Doch Fortschritte in den Compileroptimierungen und innovativen Implementierungsmethoden haben diese Bedenken weitgehend entschärft. Moderne Sprachen wie Koka, Effekt, Eff oder Ante zeigen, dass algebraische Effekte mit minimalem Performance-Overhead einsetzbar sind. Abschließend zeigen algebraische Effekte ein enormes Potential, die Entwicklung moderner Software grundlegend zu verändern.

Sie unterstützen zahlreiche Programmierparadigmen und bieten eine einheitliche Schnittstelle für verschiedenste Kontroll- und Seiteneffekte. Durch das explizite Typisieren von Effekten und die Möglichkeit, komplexe Kontrollflüsse als einfache Bibliotheksfunktionen darzustellen, tragen sie zu besser lesbarem, modularerem und sichererem Code bei. Entwickler, die frühzeitig auf diesen Zug aufspringen, können von nachhaltig saubereren Architekturen und effektiveren Entwicklungsmethoden profitieren und ihre Programme zukunftssicher gestalten.