In Zeiten steigender Umweltbelastungen und wachsendem Druck zur Reduktion von CO2-Emissionen gewinnt die Forschung an nachhaltigen Baumaterialien immer mehr an Bedeutung. Dabei rückt Hochfester Bio-Beton als innovative Alternative zu herkömmlichem Portlandzement-basiertem Beton zunehmend in den Fokus. Dieser neuartige Baustoff kombiniert biologische Prozesse mit mineralischen Baustoffen und verspricht nicht nur Umweltvorteile, sondern auch beeindruckende mechanische Eigenschaften, die die Verwendung in tragenden Bauelementen ermöglichen. Das Grundprinzip des Bio-Betons basiert auf der sogenannten mikrobiell induzierten Calciumcarbonat-Ausfällung, kurz MICP. Hierbei werden mikroorganische Prozesse genutzt, um Calciumcarbonat im Porenraum von Gesteinskörnungen auszubilden und somit als Bindemittel zu fungieren.

Besonders der Einsatz urease-aktiver Bakterien, die durch die Hydrolyse von Harnstoff lokale chemische Bedingungen schaffen, ermöglicht die Produktion stabiler und homogenen Calciumcarbonatschichten – ein Prozess, der sich stark von der chemischen Zementhärtung herkömmlicher Betone unterscheidet. Ein entscheidender Vorteil des bio-mineralischen Bindemittels liegt in seiner CO2-Neutralität. Während die Zementherstellung weltweit beträchtliche CO2-Emissionen verursacht, können bei der Bio-Betonherstellung durch MICP Kohlenstoffdioxidemissionen vermieden oder sogar Kohlenstoff als festes Carbonat gebunden werden. Dies könnte einen wichtigen Beitrag zur Entlastung der Bauindustrie leisten, die aktuell für bis zu 7 bis 8 Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich ist. Ein weiteres Plus besteht darin, dass Bio-Beton durch Einsatz erneuerbarer Rohstoffe und Kreislaufwirtschaftsprinzipien das Potential besitzt, eine zukunftsweisende Baustofftechnologie mit geringer Umweltbelastung zu sein.

Die Herausforderung bei der Entwicklung von Bio-Beton bestand bisher vor allem darin, mechanische Eigenschaften auf dem Niveau konventioneller Betone zu erreichen und gleichzeitig eine ausreichende Bauteiltiefe zu gewährleisten. Dies wurde durch ein neues Herstellungsverfahren überwunden, das urease-aktives Calciumcarbonatpulver (UACP) statt lebender Bakterien einsetzt. Dieses Pulver bietet eine stabilere und reproduzierbare Aktivität bei der Biomineralisation. Parallel dazu wurde die Optimierung der Kornpackungsdichte des Gesteinskerns zusammen mit einer automatisierten Druckinjektion mit Stop-Flow-Technik realisiert, mit der sich das Bindemittel gleichmäßig und tief in den Bauteilen verteilen lässt. Die Optimierung der Kornpackungsdichte ist dabei von grundlegender Bedeutung.

Denn je dichter das Korngefüge gepackt ist, desto geringer ist der Porenraum, der mit Calciumcarbonat ausgefüllt werden muss, um eine hohe Festigkeit zu erzielen. Die Kombination unterschiedlicher Sandfraktionen mit Körnern von 0,063 bis 2 mm führte zu einer optimierten Packungsdichte von etwa 0,35, was einen deutlich dichteren Materialaufbau als bei einzeln eingesetzten Sandfraktionen bedeutet. Die so erzeugte Matrix bietet eine bessere Grundlage für die Bildung starker Calciumcarbonatbrücken zwischen den Körnern. Die Druckinjektion der Zementationslösung erfolgt automatisiert in regelmäßigen Abständen. Ein System versorgt mehrere Probekörper gleichzeitig und sorgt dafür, dass die Lösung gleichmäßig in den Porenraum gelangt.

Dabei werden verschiedene Parameter wie Druck, Konzentration der Lösung und UACP-Menge genau gesteuert. So konnte erreicht werden, dass Bio-Beton-Proben mit einer Zementationstiefe von bis zu 140 mm und einer unkonfinierte Druckfestigkeit von über 50 MPa hergestellt wurden. Diese Werte entsprechen oder übertreffen bisherige Forschungen und sind vergleichbar mit herkömmlichem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Eine harmonische Verteilung des Calciumcarbonats innerhalb des Bauteils zeigte sich auch bei Ultraschallwellenmessungen, die homogene Dichten bestätigten. Jedoch konnte festgestellt werden, dass in Kompaktrichtung eine gewisse Anisotropie vorhanden ist, welche in zukünftigen Studien durch verbesserte Verdichtungstechniken weiter minimiert werden könnte.

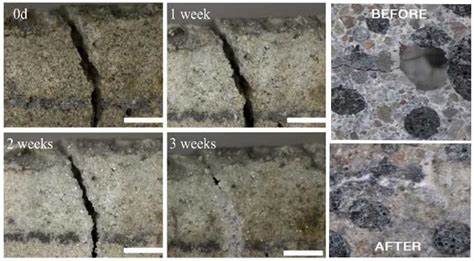

Die mechanische Prüfung der Proben ergab ein Spannungs-Dehnungsverhalten mit einer ungewöhnlichen plastischen Region, was möglicherweise auf das Brechen und Reorganisieren der Carbonatbrücken zurückzuführen ist. Das weist auf eigenständige Materialverhaltensweisen hin, die für die Entwicklung spezifischer Konstruktionsrichtlinien relevant sind. Die Mikroskopie mit Rasterelektronenmikroskopen enthüllte das feinkörnige 20 Mikrometer dicke calciumcarbonathaltige Bindemittel, das sich rund um die Quarzkörner bildet und diese fest miteinander verbindet. Diese mineralische Beschichtung ist vergleichbar mit natürlichen Kalksandsteinen und sorgt für die Stabilität des Werkstoffs. Unterschiede in der Bindemitteldicke wurden in verschiedenen Probenbereichen festgestellt, was auf die Verteilung des Urease-aktiven Pulvers und die hydraulischen Bedingungen während der Zementation zurückzuführen ist.

Trotz der Fortschritte bleibt die Stoffauswahl für die Biomineralisation eine wichtige Fragestellung. Die in der Studie verwendete Calciumchlorid-haltige Zementationslösung ist kostengünstig und reichlich verfügbar, jedoch birgt sie Risiken für Korrosion bei klassischer Stahlbewehrung. Für den Einsatz in tragenden Bauteilen sind korrosionsresistente Alternativen wie basaltfaserverstärkte Bewehrungen denkbar. Außerdem werden umweltfreundlichere Calciumquellen, zum Beispiel Calciumlactat oder Calciumacetat, untersucht, um potenzielle Umweltschäden durch Chloridionen zu vermeiden. Ein zusätzlicher Umweltaspekt betrifft den Harnstoffbedarf, der in industrieller Produktion energieintensiv ist.

Hier werden alternative Rohstoffquellen wie menschlicher Urin diskutiert, die nicht nur kosteneffizient sind, sondern auch kreislauffähige und nachhaltige Produktionswege ermöglichen. Die Wiederverwertung der Auswaschlösungen, die Ammonium und Chlorid enthalten, ist Gegenstand von Forschung, um Emissionen zu minimieren und Rohstoffe ressourceneffizient zurückzugewinnen. Die Anwendungspotenziale von Hochleistungs-Bio-Beton liegen besonders in der Herstellung standardisierter, vorgefertigter Bauteile, die in industrieller Umgebung gefertigt und anschließend im Bau eingesetzt werden. Die Notwendigkeit einer präzisen und kontrollierten Zementationslösungzufuhr erfordert dabei automatisierte Produktionsprozesse. Die variablen Parameter – Verdichtungsdruck, Kornzusammensetzung, UACP-Menge, Druckinjektion – können an die Anforderungen spezieller Bauteile angepasst werden, um optimale technische Eigenschaften zu gewährleisten.

Die mechanischen Eigenschaften des Bio-Betons, insbesondere die Druckfestigkeiten im Bereich über 50 MPa, eröffnen neue Perspektiven für die Nutzung im konstruktiven Hochbau. Zwar ist die Elastizitätsmodul mit etwa 11–12 GPa niedriger als bei Portlandzementbeton, doch liegt der Wert im Bereich poröser keramischer Werkstoffe und kann durch die Auswahl gröberer Gesteinskörnungen verbessert werden. Die materialtypischen Verformungseigenschaften müssen jedoch bei der Bauteilentwurfsplanung berücksichtigt und weiter erforscht werden. Die Herstellung von Bio-Beton mit ureaseaktivem Calciumcarbonatpulver stellt gegenüber dem Einsatz lebender Bakterien signifikante Vorteile dar. Die Aktivität bleibt auch nach Lagerung erhalten und es entfällt das Risiko, dass Bakterien ausgewaschen oder durch Umgebungsbedingungen deaktiviert werden.

Somit ermöglicht diese Technik eine konsistente Produktion mit reproduzierbaren Materialeigenschaften und besseren Kontrollmöglichkeiten der Biomineralisationsprozesse. Insgesamt zeigt die aktuelle Forschung, dass Bio-Beton eine praxisnahe Alternative für nachhaltig produzierten, hochfesten Baustoff darstellt. Die Kombination biotechnologischer Methoden mit optimierten Materialkonzepten und automatisierten Prozessführungen ist der Schlüssel zur erfolgreichen Einführung auf dem Baumarkt. Dabei sind ökologische, technische und wirtschaftliche Faktoren gleichermaßen zu berücksichtigen. Langfristig könnten Bio-Betone konventionelle Betonarten substituieren oder zumindest ergänzen, wobei sich insbesondere Umgebungen mit hohem Nachhaltigkeitsanspruch anbieten, wie beispielsweise Wohngebäude mit grünem Zertifikat, Infrastrukturprojekte mit CO2-Reduktionsauflagen oder ressourceneffiziente Fertigbausysteme.

Die Herausforderungen der Skalierung, Flusskontrolle innerhalb der Bauteile, Materialhomogenität und der integrierten Kreislaufwirtschaft sind weiterhin aktive Forschungsfelder, bieten jedoch gleichzeitig enormes Innovationspotenzial. Mit fortschreitender Entwicklung werden Bio-Betone nicht nur als Werkstoff fungieren, sondern als Bausteine in ganzheitlichen nachhaltigen Bauweisen, die Umwelt und Ressourcen schonen, ohne Kompromisse bei Leistung und Langlebigkeit einzugehen. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur MICP-basierten Betonherstellung entfalten somit das Potenzial, die Bauindustrie entscheidend in Richtung Nachhaltigkeit zu transformieren und in Zukunft dauerhaft ressourcenschonende, umweltfreundliche und technisch anspruchsvolle Baukomponenten bereitzustellen.

![Quantum Physicist and Tech CEO Deep Prasad on his strange 'alien' experience [video]](/images/61F5D5BF-F2B7-4428-8F75-9F894796B036)