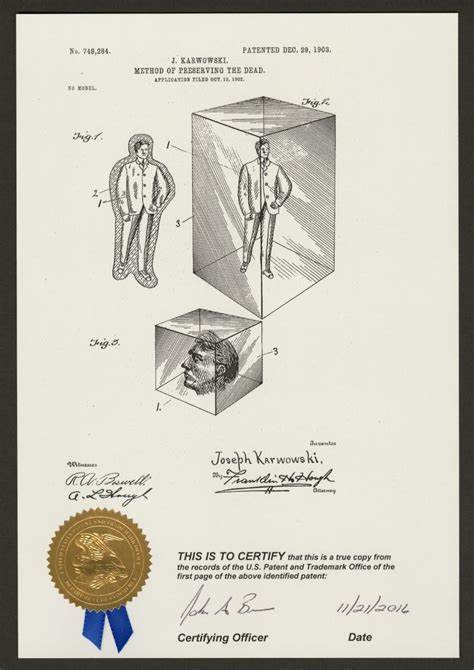

Die menschliche Faszination mit dem Tod und dem Wunsch, den Verfall des Körpers aufzuhalten, ist so alt wie die Geschichte selbst. Vom alten Ägypten bis zur modernen Bestattungsindustrie haben Kulturen immer wieder Wege gesucht, um Körper zu erhalten oder zumindest würdevoll zu bewahren. Eine besonders ungewöhnliche und fast schon futuristisch anmutende Idee stammt aus dem Jahr 1903: der Vorschlag, Verstorbene in gläsernen Würfeln einzuschließen, um sie darin unversehrt zu konservieren. Diese Methode, die vom russischstämmigen Erfinder Joseph Karwowski patentiert wurde, stellt eine radikale Abkehr von den damals üblichen Bestattungstraditionen dar und offenbart viel über die damaligen Vorstellungen von Tod und Bewahrung. Joseph Karwowski lebte in Herkimer, New York, und beschäftigte sich mit der Entwicklung einer Methode, die Leichen „hermetisch“ in einem transparenten Glasblock einzuschließen.

Die Idee dahinter war, dass der Körper durch das luftdichte Versiegeln in Glas für eine unbestimmte Zeit in einem perfekten, lebensechten Zustand erhalten bleiben könnte. Dazu wurde zunächst vorgeschlagen, die Leiche mit Natriumsilikat (auch als "Wasserglas" bekannt) zu tränken, einem Stoff, der als Trocknungsmittel und Konservierungsmittel Anwendung findet. Anschließend sollte die getrocknete Leiche mit geschmolzenem Glas überzogen werden – ein technisch aufwendiger Prozess, der jedoch theoretisch das Eindringen von Sauerstoff und somit den Zerfall verhindern würde. Die Vorstellung, die Toten in gläsernen Würfeln als ewige Andenken zu verewigen, wirkt aus heutiger Sicht kurios und fast grotesk. Die dabei auftretenden Probleme sind vielfältig: Zum einen stellt die notwendige Hitze, um Glas zu schmelzen, eine enorme Belastung für organisches Material dar und würde den Körper vermutlich zerstören.

Zum anderen können natürliche Prozesse der Autolyse – bei denen Enzyme die Zellen von innen heraus zersetzen – auch durch luftdichte Versiegelungen nicht verhindert werden. Die eingeschlossenen Bakterien und Gase können im unerreichbaren Inneren des Körpers Gase ansammeln, die den Glasblock im schlimmsten Fall zum Bersten bringen könnten. Trotzdem fand Karwowskis Idee Beachtung und wurde patentiert. Im Laufe des 20. Jahrhunderts gab es weitere Versuche, Glas in Zusammenhang mit der Bestattung zu nutzen.

Die American Glass Casket Company in Ada, Oklahoma, bot beispielsweise glasartige Särge an, die jedoch hauptsächlich dem Schutz der Leiche im Grab dienten, nicht zur Präsentation des Verstorbenen. Diese gläsernen Särge waren aber nicht durchsichtig in dem Sinne, dass sie die Sicht auf den Körper erlaubten, sondern vielmehr schützten sie den eingekapselten Leichnam vor äußeren Einflüssen. Eines der wenigen erhaltenen Exemplare eines solchen gläsernen Sarges ist heute im National Museum of Funeral History in Houston, Texas, ausgestellt. Diese Artefakte zeigen, dass die Verwendung von Glas in der Bestattungsideologie zwar nie weit verbreitet wurde, aber dennoch ein sichtbarer Ausdruck der damaligen Ängste vor Verfall und dem Wunsch nach Unvergänglichkeit war. Die Idee, Tote in Glas einzuschließen, spielt auch auf das lange kulturelle Bedürfnis an, den Körper nicht dem natürlichen Zerfall zu überlassen.

Die jahrtausendealte Tradition der Mumifizierung im alten Ägypten ist ein prominentes Beispiel dafür, wie Gesellschaften versuchten, den Verfall zu umgehen. Ebenso spiegeln andere Erfindungen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts diesen Wunsch wider: so etwa luftdichte Särge wie der Fisk-Mumien-Sarg, der im Jahr 1858 patentiert wurde und als „luftdicht“ beworben wurde. Diese Versuche, den Körper buchstäblich in hermetisch abgeschlossenen Hüllen zu konservieren, fanden jedoch oft grausame Fehlschläge – Explosionen von Särgen durch aufgestaute Gase waren keine Seltenheit.

Im Jahr 1934 wurde sogar ein Patent zur elektrolytischen Vergoldung von Leichen in Form von Statuen angemeldet – eine bizarre Idee, die darauf abzielte, verstorbene Angehörige in dauerhafte Kunstwerke zu verwandeln. Auch wenn weder diese noch Karwowskis Glaswürfel jemals praktisch umgesetzt wurden, offenbaren sie einen kulturellen Umgang mit dem Tod, der stark von der Angst vor Vergänglichkeit geprägt war. Die moderne Wissenschaft zeigt uns, dass der Zerfall eines Körpers ein natürlicher Prozess ist, der mit dem Tod untrennbar verbunden ist. Selbst das luftdichteste Versiegeln hindert die Selbstzersetzung nicht, da die Körperzellen nach dem Herzstillstand beginnen, sich selbst zu verdauen, was durch Enzyme und Mikroorganismen im Körper ausgelöst wird. Das Einsperren in Glas oder andere Materialien kann zwar optisch beeindrucken, biologisch jedoch nichts gegen diesen Zerfall ausrichten.

Der gesellschaftliche Umgang mit dem Tod hat sich seither weiterentwickelt. Während im frühen 20. Jahrhundert solche radikalen und oftmals skurrilen Erfindungen ein Spiegelbild der damaligen Hoffnungen und Ängste waren, erleben wir heute eine vielfältige Bestattungskultur, die Naturbestattungen, Erinnerungszeremonien oder auch digitale Nachlassformen umfasst. Dennoch bleibt die Faszination für ungewöhnliche Methoden, den Körper zu bewahren, bestehen – sei es in der Kryokonservierung oder der plastischen Einbettung von Asche in Kunstgegenständen. Joseph Karwowskis Patent für die Glaswürfel-Methode ist heute Teil der Ausstellung „Curious and Curiouser“ im Corning Museum of Glass in New York.

Dort symbolisiert es die menschliche Kreativität und den fortwährenden Versuch, das Unvermeidliche zu beeinflussen – den Tod und seine Folgen. Es steht gleichzeitig für einen dunklen Humor und die wissenschaftliche Utopie, den Körper vom Verfall auszunehmen. Die Auseinandersetzung mit solchen Erfindungen lehrt uns viel über menschliche Kulturen, Ängste und Hoffnungen. Sie zeigt, wie tief verwurzelt das Bedürfnis ist, Erinnerungen zu bewahren und geliebte Menschen über den Tod hinaus sichtbar zu machen. Gleichzeitig erinnert sie daran, dass der Verfall ebenso ein natürlicher und unvermeidlicher Teil des Lebenszyklus ist, dem man letztlich mit Würde begegnen muss.

Die Geschichte der Glaswürfel-Konservierung strahlt heute ganz besonders als skurriles Kapitel der Bestattungsgeschichte, das technologische Innovation, kulturelle Tabus und menschliche Emotionen auf eigenwillige Weise miteinander verbindet. Es fordert uns auf, über den Tod und die vielen Vorstellungen von Ewigkeit nachzudenken, an denen sich Generationen von Menschen versucht haben – und uns damit selbst ein klein wenig näherzukommen.